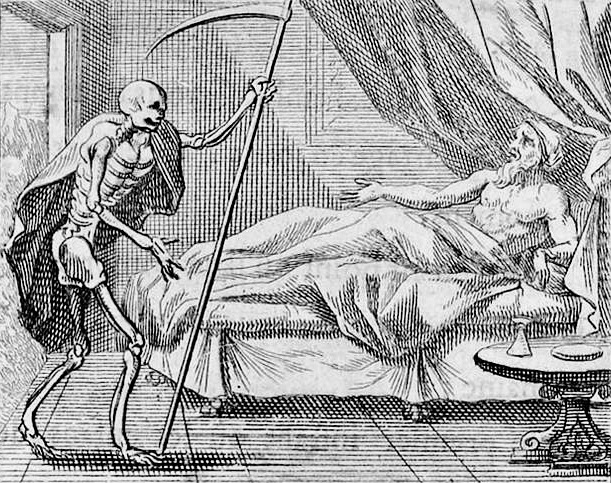

第1の教訓の最後に置かれているのは、人間には死に対する心の準備ができていないという指摘だった。としたら、続く物語は、心の準備を説くものになることが予想される。

その物語は、ロレンツォ・アステミオの寓話「死を遅らせようと望んだ老人」を語り直したものであることが知られている。

アステミオの寓話では、一人の老人が、死神に向かい、まだ遺言を書いていないし、その他の準備もできていないので、死を遅らせて欲しいと懇願する。それに対して、死神はこう応える。「もうすでに十分予告はしてきた。お前は、様々な人が死ぬ姿をたくさん見てきたはずだし、目や耳が衰え、体全体も弱ったのを感じているはずだ。それなのに予告がなかったと言うのか? さあ、もうこれ以上遅らせる必要はない。」

その物語の後ろに、「常に目の前に死を見ているように生きること」という教訓が付け加えられる。

ラ・フォンテーヌの寓話では、老人の姿がアステミオの老人よりもずっと具体的に描かれる。

Un mourant qui comptait plus de cent ans de vie,

Se plaignait à la Mort que précipitamment

Elle le contraignait de partir tout à l’heure,

Sans qu’il eût fait son testament,

Sans l’avertir au moins. Est-il juste qu’on meure

Au pied levé ? dit-il : attendez quelque peu.

Ma femme ne veut pas que je parte sans elle ;

Il me reste à pourvoir un arrière-neveu ;

Souffrez qu’à mon logis j’ajoute encore une aile.

Que vous êtes pressante, ô Déesse cruelle ! (v. 20 – 29)

一人の死につつある男は、百年以上生きていたが、

死の女神によく不満を漏らしていた。急いで、

この世からすぐに出発するように強いることを、

彼は遺言を書いていなかったし、

少しもその予告がなかった。「正しいことでしょうか、死ぬことが、

こんなに急いで?」と彼は言った。「少し待ってください。

妻は、私が彼女なしで旅立つのを望んでいません。

曾孫に財産を残すことも残っています。

許して下さい、家をまだ建て増しすることを。

あなたはなんて人を急いで追い立てる方なのでしょう、おお、残酷な女神よ!」

百歳を超える年齢は、老人が死を間近にしていることを強調するだけではなく、死が早すぎるという老人の言葉に多少の滑稽感を与える。

その結果、急いで(précipitamment)、すぐに(tout à l’heure)、こんなに急いで(Au pied levé)、急いで追い立てる(pressante)といった表現が出てくる度に、読者は面白みを感じることになる。

その一方で、老人は、遺言の他に、妻や曾孫(arrière-neveu)、さらには家(logis)の増築まで持ち出し、「こんなに急いで死ぬことが正しいことでしょうか(Est-il juste)」と、死の女神が死を強いる(elle le contraignait de partir)ことの不当性を訴える。

それが一度だけではない。そのことは、不平を漏らすを意味する動詞se plaindreが直説法半過去(Se plaignait)で活用されることで示される。

確かに死の女神(la Déesse)は残酷(cruelle)かもしれないが、しかし、老人が死を遅らせる理由を数えあげればあげるほど、残酷な印象が和らぎ、むしろラ・フォンテーヌの皮肉な微笑みが垣間見えてくる。

こうした皮肉は、第2の教訓において、はっきりと効果を発揮することになる。

死に執着する老人に対し、死の女神は、あたかも裁判における弁護士のように、相手の主張を一つ一つ取り上げ、理路整然と反論する。

– Vieillard, lui dit la Mort, je ne t’ai point surpris ;

Tu te plains sans raison de mon impatience.

Eh ! n’as-tu pas cent ans ? trouve-moi dans Paris

Deux mortels aussi vieux, trouve-m’en dix en France.

Je devais, ce dis-tu, te donner quelque avis

Qui te disposât à la chose :

J’aurais trouvé ton testament tout fait,

Ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait ; (v. 30 – 37)

「老人よ」と彼に死の女神が言った。「私がお前を不意打ちしたことはない。

お前は、正当な理由もなしに、私に忍耐が足りないと不平を言います。

ほら! お前は百歳ではないですか? 見つけてごらんなさい、パリの中で、

お前と同じ歳の人間を二人、フランス中で十人。

私は、お前が言うには、お前になんらかの知らせをすべきだったと、

そのことに対してお前に心の準備をさせるように。

そうしておけば、私にもわかったことでしょう、遺言が出来上がり、

曾孫には財産が与えられ、家は完全な状態になっていると。

まず、予告がなかった(sans l’avertir)という点に関して、不意打ちをしたことはない(point surpris)と言う。

不意打ちする(surprendre)という言葉は、寓話の冒頭に置かれた、死が賢者を不意打ちすることはない(la Mort ne surprend point le sage)という詩句でも使われていたことを思い出そう。

お前を不意打ちしたことはないという死の女神の言葉の裏には、老人の訴えは賢者のものではないという意図が隠れている。

次に、女神は、老人が不平を言っていた(se plaignait)という動詞を、お前は不平を言う(tu te plains)とそのまま使用する。

そして、急がせるということに関して老人が再三繰り返した表現を、忍耐の足りなさ(impatience)という一言でまとめ、その主張に正当な理由がない(sans raison)と反論する。

百歳に関する議論は、老人の主張の根拠を揺るがせるために取り上げられる。死ぬのが早すぎると言うのであれば、パリやフランス全土で百歳を超える人を見つけ出せという反論は、その歳で死ぬことが決して早すぎはしないという主張の裏返しである。

そのように反論した後、老人の主張の中で中心を占める論点に焦点を当てる。

「お前が言うには(ce dis-tu)」とあえてなぜ明確にするのか?

その理由は、なんらかの知らせ(quelque avis)をして、そのこと(la chose)=死に対して準備させる(disposât)べきだったという点が死の女神と老人の議論の核であることを、読者にはっきりと理解させることにある。

遺言、曾孫、家に関する各論は、もし予告していればそのようになったという仮定の話。それが実現していないことは、私(死の女神)にもわかったことだろう(J’aurais trouvé)と、動詞が条件法過去に活用されていることで示されている。

以上のように老人の言うことを一つ一つ取り上げて反論する。その後で、議論の核心、つまり死の予告と心の準備の問題をもう一度取り上げ、さらに議論を進めていく。

死の女神は、なんらかの知らせ(quelque avis)をするべきだったという老人の主張に対して、事実はその逆で、すでにいくつかの知らせ(des avis)をしてきたと反論し、その例を具体的に示していく。

Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause

Du marcher et du mouvement,

Quand les esprits, le sentiment,

Quand tout faillit en toi ? Plus de goût, plus d’ouïe :

Toute chose pour toi semble être évanouie :

Pour toi l’astre du jour prend des soins superflus :

Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus

Je t’ai fait voir tes camarades,

Ou morts, ou mourants, ou malades.

Qu’est-ce que tout cela, qu’un avertissement ?

Allons, vieillard, et sans réplique.

Il n’importe à la république

Que tu fasses ton testament. (v. 38 50)

お前は何度か予告されなかっただろうか

歩いたり、動いたりする要因、

精神、感情、

全てがお前の中で衰えた時? もう味覚もなく、聴覚もない。

全てのことが、お前にとって、消え去っているように思われる。

お前にとって、太陽は余計なお世話をしている。

お前は、もうお前と関係のない富を惜しんでいる。

私はお前にお前の友人たちを見せたではないか、

死人も、死につつある人も、あるいは病人も。

それら全てが何だというのか、予告ではないのか?

行こう、老人よ、四の五の言わずに。

どうでもいいことなのです、共和国にとって、

お前が遺言を書くことなど。

予告(des avis)が複数形で語られるのは、歩行(le marche)や体全体の動き(le mouvement)という肉体的な衰えだけではなく、精神の様々な活動(les esprits)、感情(le sentiment)の働きまでを含んでいるから。それらは死が近づいていることの予告だった。

そして、全て(tout)が衰えていることは、死が間近だということに他ならない。老人にはもう味覚(goût)も聴覚(ouïe)もないという言葉が、そのことを象徴している。

さらに、消え去ってしまった(évanoui)という言葉が、老衰状態のダメ押しをする。

太陽の光が余計なお世話(des soins superflus)だとしたら、それほど老人が衰えていることを示している。

友人もすでに死んでいたり(morts)、死につつあったり(mourants)、病気(malades)だったりする。

こうしたこと全ては、老人も死すべき運命にあり、常に死に対する心構えをしておくようにという、死の女神からの予告(un avertissement)だった。

それにもかかわらず老人が予告がなかった(sans l’avertir)と不平を言うとしたら、それは予告を理解しなかったからだ。

裁判の審理の中でこうした弁論は非常に説得力があり、死の女神は有利な判決を勝ち取ることができるはずである。

最後に、死の女神は、財産(les biens)に執着し続ける老人に対し、抗弁することなく(sans réplique)、遺言を口実にすることをやめ、死に向かって旅立つように促す。

というのも、彼はすでに十分に死に対する心構えをしておくようにという警告を受けてきたのだから。

この物語を通して、老人は賢者とは反対の存在として描かれている。この死につつある男(le mourant)は、百歳を超えてもなお死に不意打ちされたように思い、心の平静を保つことができない。

この物語を受け、第2の教訓では、死の女神が正しいという結論が下される。

La Mort avait raison : je voudrais qu’à cet âge

On sortît de la vie ainsi que d’un banquet,

Remerciant son hôte, et qu’on fît son paquet :

Car de combien peut-on retarder le voyage ?

Tu murmures, vieillard ! vois ces jeunes mourir ;

Vois-les marcher, vois-les courir

À des morts, il est vrai, glorieuses et belles,

Mais sûres cependant, et quelquefois cruelles.

J’ai beau te le crier ; mon zèle est indiscret :

Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. (v. 51-60)

死の女神が正しかった。私の望むことは、その年齢であれば、

人は生から出発すること、ちょうど宴の席から出ていくように、

持てなしてくれた主人に感謝しながら。そして、荷物をまとめること。

というのも、どれだけの間、旅を遅らせることができるのだろう?

お前はブツブツ言うのだが、老人よ! ここにいる若者が死んでいくのを見ろ。

彼らが歩いていくのを見ろ、走って行くのを見ろ、

死に向かって。実際、それらの死は、栄光に満ち、美しいが、

確実に訪れるものであり、時には恐ろしい。

私がお前にそう叫んでも無駄だ。私の熱意は場違いなもの。

死に最も近い人間こそが、最も生を惜しみながら死んでいく。

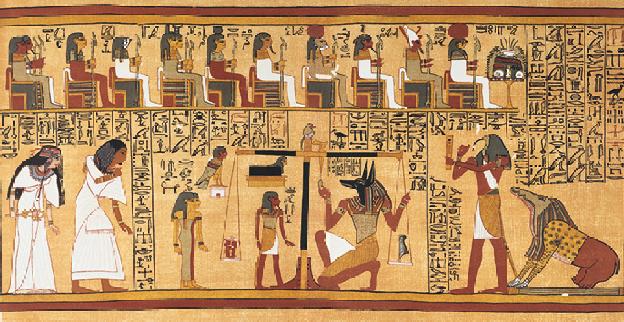

すでに記したように、満足して生を離れ死に向かうという思想は、モンテーニュに由来するもの。そのモンテーニュは、エピクロス派哲学を詩の形で表現した古代ローマの詩人ルクレティウスから多くを吸収した。

「哲学することは、死ぬことを学ぶこと」の中で、モンテーニュは、「もしあなたが生(せい)から利益を得たのだったら、それでお腹いっぱいになり、満足して出て行きなさい。」という自らの考えを述べ、その後、ルクレティウスの『事物の性質について』の詩句を引用する。

Cur non ut plenus vitae conviva recedis ?

( Pourquoi ne sors-tu pas de la vie en convive rassasié ?

なぜ生から立ち去らないのか、お腹いっぱいになった客として?)

この引用は、ラ・フォンテーヌが、エピクロス、ルクレティウス、モンテーニュ的な伝統の中に自らを位置づけたことを教えてくれる。

そうした中でのラ・フォンテーヌの独自性は、先行する思想家たちが「自然」の教えとして表現した死への心構えを、「死の女神」の口を通して伝たことにある。

それは、17世紀後半、ヴェルサイユ宮殿を中心にして華やかな宮廷社会が営まれる一方で、死が身近にあったことと関係しているかもしれない。ルイ14世の治世には対外的な戦いが数多く行われ、とりわけオランダ、ハプスブルク帝国、スペインの連合軍と戦った1674年のスネッフの戦いでは、フランス軍の死者だけで一万人に上るほど激しいものだった。

死の女神が、老人に向かい、若者たちが死に向かって歩き(marcher)、走ってさえいく(courir)のを見るように命じ、彼らの死は栄光に満ち美しい(glorieuses et belles)かもしれないが、しかし確実に(sûres)訪れ、残酷な(cruelles)ものだと言うのは、同時代の現実を背景にしていると考えてもいいだろう。

これほど多くの若者たちが死んでいく時、百歳を超えるお前の死が早すぎるなどということはない。それに、お前はすでに数多くの予告を受け、心の準備をする時間があった。もしそうしてきていれば、賢者と同じように、死に不意打ちされて驚くことはないはず。

もっと言えば、人間とは常に死につつある(mourant)状態に置かれている死すべき存在であり、そのことを自覚して生きていれば、死に臨んでも後悔せず、これまでの生に満足してこの世を去っていくことができる。

これが死の女神の教えであり、老人に伝えようとしたことだ。

しかし、遺言などを理由に生きることに執着する老人には、そんな教えを大きな声で言っても無駄でしかない(J’ai beau te le crier)。

そこで死の女神は、最後に、老人に対して嫌みのこもった皮肉な言葉を投げかける。

死を前にして心の平静を保つことを一生懸命に語り掛ける私の熱意(mon zèle)は、的外れ(indiscret)でしかない。(indiscretは現代フランス語では”無遠慮な”とか”ぶしつけな”という意味だが、17世紀には”場違いな”とか”その時にふさわしくない”といった意味もあった。)

死にかけている人間(les morants)の中でも、最も死人(les morts)に近い人間こそが、最も生に執着して死んでいく(meurt)。この最後の言葉は、死の女神が老人に投げかけたものであると同時に、ラ・フォンテーヌが読者に向かい語り掛けている言葉でもある。

それは、老人に対する皮肉であると同時に、読者に対する警告なのだ。

老人のように生を惜しんでいては、決して心の平安(アタラクシア)は得られない。人間は死につつある存在であることを自覚し、常に死に対する心構えをしておくこと。そうすることで、賢者(le sage)であることができる。

この教えは、「死の女神と死につつある男」の最初の詩句に凝縮されている。

La Mort ne surprend point le sage : (v. 1)

死の女神が賢者を不意打ちすることはない。

この言葉は、別の視点から見ると、死に不意打ちされない賢者とはどのような存在なのかという謎かけでもあった。

ラ・フォンテーヌは、アステミオの「死を遅らせようと望んだ老人」に基づいた物語を中央に挟み、前後に教訓を配置するという、寓話としては特別な構造を用いた。

第1の教訓では、死に不意打ちされない賢者とはどのような存在であるのかという謎かけをしながら、人間には死への心構えができていないと説く。

次に、百歳を超えた老人の物語を通して、謎を解く楽しみを読者に感じさせる。第2の教訓では、生に満足して死へと向かう心構えを伝える。

この構造に基づき、「死の女神と死につつある男」は、エピクロス的な快楽=心の平安を得るための教えを説く寓話だといえる。