ギヨーム・アポリネールは、20世紀初頭の「エスプリ・ヌーヴォー(新しい精神)」を体現し、19世紀までの伝統を受け継いだ上で、20世紀芸術への扉を開いた最初の作家だといえる。

恋人であったマリー・ローランサンとの恋愛を歌った「ミラボー橋」は日本でもよく知られているが、彼の活動は詩だけではなく、小説や演劇、文学批評、美術評論など多様な分野に及んだ。

とりわけピカソを始めとするキュビスムの画家たちを理論的に支えたことは、アポリネール自身の作品にも反映し、19世紀芸術とは明確に異なる芸術観に基づく詩の創造へと繋がっていった。

その新しさを感じるためには、キュビスムの開始を告げるジョルジュ・ブラックの「グラン・ニュ(巨大な裸体)」とパブロ・ピカソの「アヴィニョンの娘たち」を見るといいだろう。

これらの絵画は、モデルとなった対象の再現を前提とした伝統的な絵画とは明らかに違う。モデルがあるにしても、それらを素材として使い、私たちの現実感とは異なる「新しい現実」とも呼べる独自の世界を作り出している。

アポリネールはこうした芸術を、ミメーシス(模倣)ではなく、ポイエシス(創造)と見なした。

(1)ローマからパリへ

ギヨーム・アポリネールは、1880年にローマで生まれた。本名は、グリエルモ・アルベルト・ヴラディミロ・アレッサンドロ・アポリナーレ・デ・コストロヴィツキ。父親ははっきりとわかっておらず、母親はイタリアに亡命したポーランド貴族の一族に属するアンジェリック・ドゥ・コストロヴィツキ。

1887年、祖父が死ぬと、一家はボローニャに移住し、その後モナコに定住した。ギヨームはそこで1896年までサン=シャルル校に通ったが、学校が閉校したためにカンヌに移り、スタニスラス校を経て、ニースの高校に入学する。

1897年になると、バカロレアを取得することなく高校を退学し、モナコに戻る。そして、図書館に通いつめて、乱読の日々を送った。

そうした中で母アンジェリックが結婚し、1899年には、一家揃ってモナコを離れ、エクス=レ=バン、リヨンを経て、パリに移住する。

しかし、一家の生活は安定せず、アンジェリックはベルギーのスパにあるカジノで一儲けしようとするが失敗。ギヨームは弟のアルベールと二人、スパから20キロほど離れたスタヴロという街の宿に3ヶ月も置き去りにされた。

1900年になり、パリに戻ったギヨームは様々な職に就くのだが、1901年になると、ドイツ系ノルマンディー貴族であるミロー子爵夫人の娘ガブリエルにフランス語を教える家庭教師の職を得る。

そして、ミロー家がライン河畔の領地に戻るのに同行し、約一年間を過ごす。その間、英語の家庭教師をしていたアンニー・プレイデンに激しい恋心を抱いたり、ドイツ、チェコ、オーストリアなどを旅行し、小説や詩の素材となる経験をすることができた。

1902年8月にパリに戻って以降、銀行員として生活費を稼ぐ一方、活発な執筆活動を行い、様々な雑誌に小説や評論を出版するようになる。また、アルフレッド・ジャリ、マックス・ジャコブといった作家、ドラン、ヴラマンクといった画家たちと交友関係を結んだ。

1905年にはパブロ・ピカソと出会い、モンマルトルにある「洗濯船」の常連となった。そのことは、アポリネールの美術批評家としてキャリアにとって重要な意味を持つものになる。

1907年、モンマルトルに住むようになり、マリー・ローランサンと出会う。そして、二人の関係は紆余曲折を経ながら、1912年まで続いた。

1909年には小説『腐ってゆく魔術師』を出版。1910年に出版した短編集『異端教祖株式会社』はゴンクール賞候補作になる。1911年には『動物寓話 オルフェウスのお供たちの行列』を初めての詩集として出版した。

1911年9月、アポリネールは逮捕され、サンテ刑務所に投獄されるという事件が起こる。その理由は、彼の下で秘書的な働きをしていた男が、ルーヴル美術館からいくつかの作品を盗み出し、アポリネールのアパルトマンに隠していたことにあった。8月にルーブル美術館からダ・ヴィンチの「モナリザ」が盗まれるという大事件が起こったのを契機に、アポリネールは秘書の盗品を密かに美術館に返却しようとしたのだが、その行動が警察の知るところとなり逮捕されたのだった。

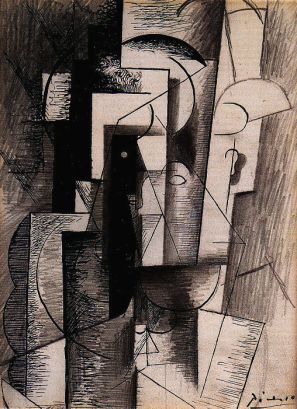

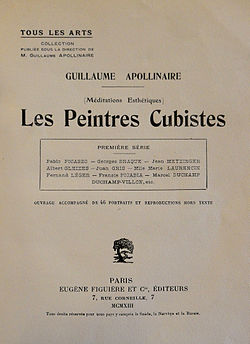

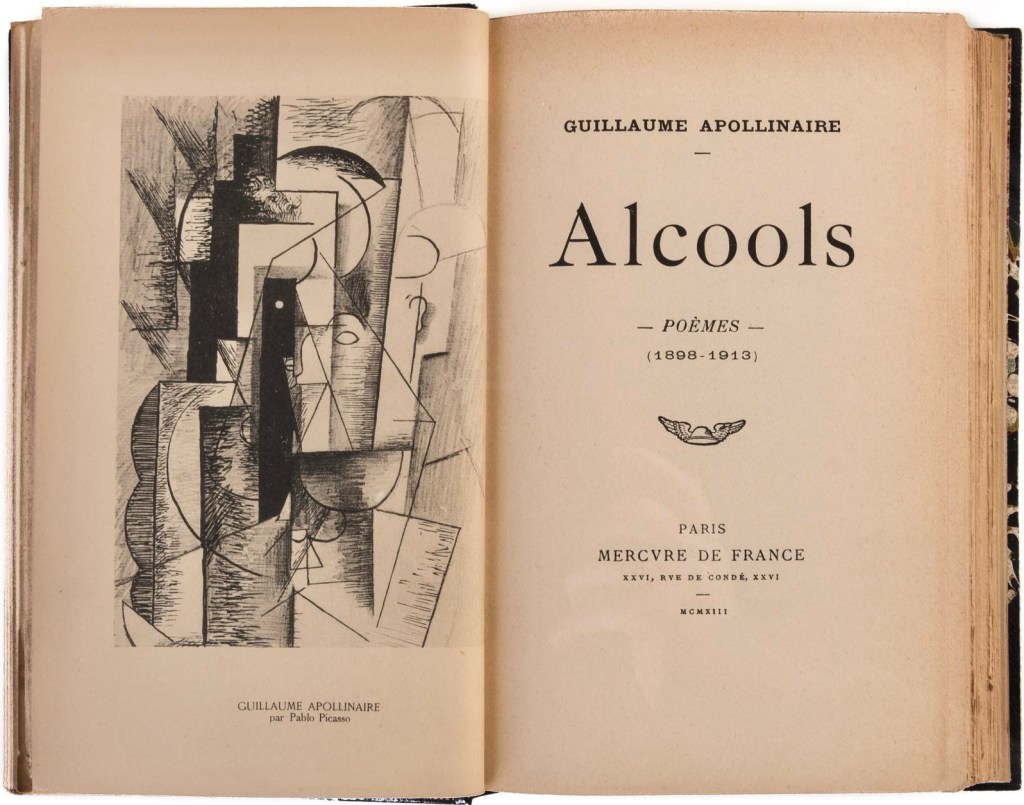

1913年、『キュビスムの画家たち 美学的考察』と詩集『アルコール』が出版される。この二冊の出版物は、アポリネールの芸術観を、美術批評と詩という二つのジャンルで具体的に表現している。

『キュビスムの画家たち』は、ブラック、ピカソが始めたキュビスムの絵画を理論的に擁護し、対象を自然に見えるように描写するのではなく、単純な立方体(キューブ)によって処理することで、純粋な形体として表現することを目指したキュビスムを紹介する美術批評。

『アルコール』には10年以上に渡って書き継がれてきた詩が収められ、伝統的な詩の側面を色濃く残した作品から新しい詩へと歩みを進めた作品への移行をたどることができる。

1914年、第一次世界大戦が勃発し、7月31日には総動員令が発せられた。アポリネールは外国人であり徴兵の対象ではないにもかかわらず、自ら帰化申請と併せて兵役に志願する。その結果、12月には兵役の志願が許可され軍役につき、1916年3月になると帰化申請も受理され、フランスの国籍を得ることができた。

しかし、その直後に戦闘の最前線で流れ弾を受け、頭部に重傷を負い、入院と手術を繰り返すことになる。

1917年になると執筆するなどの活動を再開することができるようになり、セルゲイ・ディアギレフが率いるバレエ・リュスが上演したバレエ「パラード」(ジャン・コクトー台本、エリック・サティ音楽、パブロ・ピカソ舞台芸術)のプログラムを執筆したり、1918年には『ティレジアスの乳房』という芝居を上演したりする。

そうしたなかで、アポリネールは「シュルレアリスム」という用語を始めて使い、アンドレ・ブルトンに代表される次の時代の芸術運動の先駆けとしての役割を果たすことになった。

1918年、詩句で図形を描いた詩構成される『カリグラム』を出版し、その後、ジャクリーヌと結婚、『ティレジアスの乳房』以外にも演劇の台本を執筆するなど、活発な活動を行う。しかし、11月、スペイン風邪に罹り、38歳の若さで死亡した。

(2)伝統からの出発

ギヨーム・アポリネールが最初に出版した詩集『動物寓話 オルフェウスのお供たちの行列』の中心を占めるのは、古代神話に登場する神の一人オルフェウス。

彼は竪琴の名手であり、妻のエウリディーテェが毒蛇に噛まれて死んだ時、妻を取り戻すために地下世界へと下り、地獄の川の渡し守カロンや冥界の番犬ケルベロスたちを竪琴の音楽によって魅了した。そして、冥界の王と王妃の心さえ和らげることができ、「冥界から抜け出すまで決して後ろを振り返ってはならない」という条件を付きではあるが、エウリディーテェを地上に連れ戻す許しを得ることができる。

その神話のため、オルフェウスは詩人たちの神として崇められてきた。

アポリネールそのオルフェウスを取り上げたことは、自らをヨーロッパの詩の伝統の中に位置づけたことを意味している。

詩集では亀、馬、山羊、蛇、ネコ、ライオンなど数々のお供たちが歌われるが、動物たちを率いるのはオルフェウスであり、巻頭には「オルフェウス」と題された4行詩が置かれている。

褒め称えるのだ、際立つ力と

高貴さを、その線の。

それは、光が人びとの耳にかつて届かせた声。

そして今もなおその声を、三倍偉大な神ヘルメスが ヘルメス文書の最初の巻で伝えている。

(「オルフェウス」)

褒め称える線とは、デッサンを形作る線。アポリネールは、それらを、光によって耳に届けられた声だとして、絵画と音楽の連動を歌う。視覚と聴覚の共感覚を引き起こすその秘伝は、古代エジプト・ギリシア時代の神秘的な書物であるヘルメス文書に記され、それを司るのがオルフェウスに他ならない。

この4行詩の最初の2行は8音節の詩句、後の2行は12音節の詩句で構成され、韻も踏まれ、フランスの韻文詩の規則に基づいている。

従って、「オルフェウス」は、神話に基づく内容や詩の形体も含め、19世紀まで続いてきたフランス詩の伝統を踏襲しているといえる。

1913年に出版された詩集『アルコール』に収められた詩からは、全ての句読点が取り払われ、過去の伝統から踏み出した詩形が用いられている。

しかし、それだからといって全ての詩が20世紀の新しい精神を体現しているわけではなく、伝統的なテーマに基づいた詩も多数残されている。

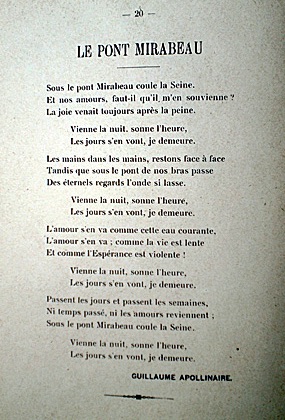

その代表が、アポリネールの詩の中で最もよく知られた「ミラボー橋」。

マリー・ローランサンとの恋を歌ったものだが、テーマは、「時間の流れとともに全てが失われる」という古代から続くもの。

ミラボー橋の下 セーヌ河が流れる

そして 私たちの愛も

思い出さないといけないのか

喜びが来るのは いつだって苦しみの後だった

夜よ来い 時よ鳴れ

日々は過ぎ去っていく 私は留まる

(中略)

日々は過ぎゆく 月日が過ぎゆく

過ぎ去った時間も

恋も戻ってこない

ミラボー橋の下 セーヌが流れる

流れる、過ぎ去るという言葉が、セーヌ河の水の流れに乗って二人の愛も消え去ろうとしていることを告げている。その一方で、「私」はここに留まり、あなたを愛し続ける。

日本でも、『方丈記』の冒頭で、「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」と歌われたように、全ては時間の流れとともに失われいくという意識は存在している。

「ミラボー橋」も、時間の経過があらゆる物の消失をもたらすというテーマに基づき、失恋の悲しみを歌う。つまり、アポリネールは、過去の伝統をベースにして、マリーへの想いを歌い上げたのだった。

他方で、句読点がないだけではなく、詩句の音節数も一定ではなく、韻を踏んでもいない。形体的には韻文詩でも散文詩でもなく、フランス詩の伝統の枠には入らない。

そのように見てくると、「ミラボー橋」は、伝統と非伝統の境目にあり、アポリネールが、オルフェウス的な過去の詩人から、20世紀を生きる新しい精神を持った詩人へと移行する過程にあることを示していることがわかる。(2/2に続く)