1870年前後に生まれたポール・ヴァレリー、マルセル・プルーストたちと、1880年に生まれたギヨーム・アポリネールには、約10歳の違いしかない。しかし、ヴァレリーやプルーストの作品が19世紀後半の面影を色濃く残しているのに対して、アポリネールのある時期からの作品になると、明らかに新しい時代の文学に足を踏み入れたことが理解できる。

その新しさは、1907年にマリネッティが発表した「未来派宣言」としばしば関係付けられ、20世紀初頭の科学技術の進歩によってもたらされた自動車や飛行機など最先端のテクノロジーを謳い、同時代の社会を芸術の対象とするところから来ているように思われる。

しかし、文学や芸術が同時代の事象を取り上げることは、19世紀初頭に、ルイ・ド・ボナルドが「文学は社会の表現である」と述べたように、ロマン主義や写実主義を通して100年に渡り、芸術の原則となっていたことだった。

アポリネールも確かに20世紀前半の新しい事物、例えばエッフェル塔や飛行機を題材にしているが、そのこと自体が新しさではなかった。

彼の試みは、対象に対する姿勢を変化させたこと。その変化を一言で言えば、対象を自然に見えるように再現するのではなく、対象を多元的に捉え、その本質的な存在のあり方を明らかにし、「新しい現実を創造する」ことだった。

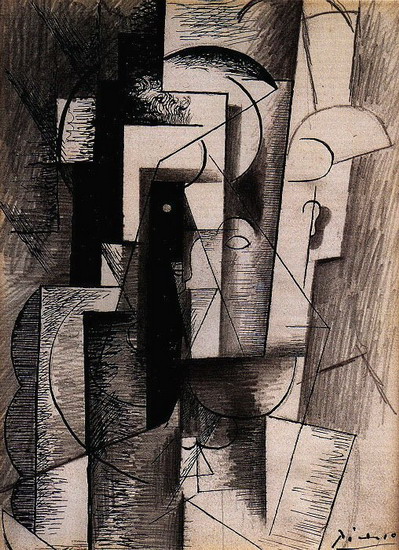

その芸術観は、アポリネールと同時代の画家、パブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックが開拓したキュビスムの絵画と対応している。

(1)キュビスムの絵画と文学

キュビスムの出発点は、ピカソの「アビニョンの娘たち」だと言われている。この絵を見て、ピカソがモデルとなった女性たちをそのまま描いたと思う人は誰もいないだろう。

三人の女性の顔は、アフリカの仮面のようであり、さらに目、鼻、口などの位置関係が混乱している。また、肉体も自然な表現ではなく、幾何学的な形で捉えられ、それらの形体が奥行きを欠いた平面の上に、様々な形で組み合わされている。

そのために、この絵画は、遠近法や陰影法により2次元の画布の上に疑似的な三次元空間を出現させる伝統的な絵画からはほど遠く、私たちの目には不自然に見える。

ジョルジュ・ブラックの「エスタックの家」やピカソの「マンドリンを弾く少女」は、「アビニョンの娘たち」よりもさらに明確に、対象を立方体(キューブ)によって捉え直し、複数の視点を重ね合わせ、概念的に捉えられた世界像を提示している。

アポリネールはこうした絵画によって作り出される空間を、『キュビスムの画家たち 美学的考察』の中で、「4次元」と呼んだ。

彼によれば「4次元」とは、様々な方向に拡張する無限の空間であり、事物には自由な可塑性が与えられる。その空間を、キュビスムの画家たちは、幾何学的に単純な形体を並置することによって創造する。

従って、画布の上に描き出されるのは、一つの視点から見た映像を三次元的に再現した姿ではなく、画家の世界像を概念化したものだと考えられる。そこに出現するのは、見えるがままの現実ではなく、創造された現実であり、アポリネールがキュビスムを「概念の芸術」と名付けたことにも納得がいく。

では、文学を「概念の芸術」にするためには、どのような方法があるのだろうか?

キュビスムの技法を、現実の事物を単純な立方体によって捉え(A)、立方体を平面上に並置する(B)という二点に集約し、それを文学に当てはめるとどのようになるか考えてみよう。

A. 立方体=単純な文

一般的に、文章はある塊を形成し、物語を語ったり、状況を描写したり、心理を説明することもあれば、道徳的、教育的であったする。多少意味が不明だとしても、象徴的な役割を果たすこともある。つまり、何を意味しているのか、作者と読者の間で共通の理解が整理することを前提にしている。

それは、描かれた物が何であるのかが一目でわかる自然な描き方をされた絵画と対応していると考えることができる。

立方体はその自然さを壊し、それ自体が一つの塊として成立している。アポリネールの詩においてその役割を果たすのは、単純な文。詩を形成する詩句は、伝統的な詩法とは無関係な短い文といった形をしている。

B. 遠近法の廃止=文脈(コンテクスト)の消滅

キュビスム絵画では、立法体が平面に並置され、だまし絵のような三次元空間を作ることはない。それと対応するように、アポリネールの詩において、単純な文は単独であったり、数個で小さな塊を作るだけで、詩全体を貫く物語のような文脈を作ることがない。

また、『アルコール』に収められた詩からは読点が取り払われている。そのことによって、詩句(文)の連動が固定されず、あたかも複数の視点の映像が一つの平面に並置されているかのような印象を作り出す。

アポリネールはこの二つの原則に基づき、文脈によって自然に出来上がる物語的な流れを断片化し、そうしてできた断片を文脈なしに並置することで、伝統的な詩とは異なる世界観に基づく新しい詩の世界を創造したのだった。

(2)「ゾーン」:「新しい詩」のマニフェスト

『アルコール』の冒頭に置かれた「ゾーン」は、アポリネールが『キュビスムの画家たち』で展開した絵画論を詩の形で表現したものだと考えてもいいだろう。

その詩は、単純な文が並置されるだけで一貫した物語はなく、何を言いたいのか、何が描かれているのかわからず、最初の3行の詩句を読むだけで、読者は驚き、途方に暮れるしかない状態に置かれる。

結局 お前はあの古い世界に疲れている

羊飼いの娘よ ああ エッフェル塔よ 橋たちの群がメーメー鳴いている 今朝

お前は 生きるのにうんざりしている ギリシアとローマの古代に (「ゾーン」v. 1-3.)

それぞれの詩句(文)の意味は理解できる。しかし、そのつながりは全くわからない。実際、文脈(コンテクスト)を切断するかのように、行の間には一行の間隔が空いており、あたかも一行が一つの詩節=意味の塊になっているかのような形をしている。

驚きは、詩の最初に「結局」という言葉によって始められることから引き起こされ、「お前」が誰か分からず、「あの古い世界」が何なのかも分からないことで、困惑に近いものに変わる。

しかも、次の行では、エッフェル塔という20世紀初頭にテクノロジーの象徴となる事物が、古代の田園詩に現れる羊飼いの娘と同格に置かれ、セーヌ河にかかる橋が羊の群とみなされる。

3行目の詩句になると、再び「お前」に言及され、古代世界に生きることにうんざりしていると、古代への嫌悪が語られる。

この3つの単純な文と、それらが文脈を作らず並置されている姿は、立法体が疑似的な三次元空間を作ることなく並置されるキュビスムの絵画と並行関係にある。

そして、私たちがピカソやブラックの作品から美を感じたり興味をそそられたりするように、「ゾーン」の詩句からも魅力を感じるようになる。

詩人が名指す「お前」が古代に疲れ、そこで生きることにうんざりしているとしたら、「お前」は現代を愛するに違いない。

別の視点から見ると、「お前」が詩人であるとしたら、詩の素材として古代の神話や歴史、宗教を取り上げるのではなく、現代を歌うことを好むに違いない。その象徴がエッフェル塔。羊の代わりに橋があり、セーヌを流れる水の音が羊の鳴き声に取って代わる。

マリネッティが未来派宣言の中で高らかに謳ったように、スピードをあげて疾走する自動車の方が古代ギリシア彫刻の「サモトラケのニケ」よりも美しい。「お前」はそうした美意識の持ち主であるらしい。

こうして始められた詩句に続き、パリを円環状に取り囲むゾーンと呼ばれる場末の地区、アポネールが子供時代を過ごしたモナコや南フランス、旅行で訪れたドイツ、プラハ、オランダなどの国々での思い出に言及されたり、恋愛の体験やモナリザ盗難事件に巻き込まれ逮捕された思い出などを語る詩句が、断片的に連ねられる。

それらを伝える詩句は簡潔で断片的であり、文脈もく並置される。ちょうどキュビス絵画の立方体の組み合わせのように。

モナリザ事件で逮捕され、アポリネールがフランス人ではないために受けた差別的な攻撃に深く傷ついたにもかかわらず、それに関する詩句は2行だけ。

お前はパリにいる 予審判事のところに

犯罪者として お前は逮捕されている (「ゾーン」v. 113-114.)

ミロー家の英国人家庭教師アンニー・プレイデンや、画家のマリー・ローランサンに対する激しい恋愛に関しても、具体的に何も語られず、苦しみ涙を流したことだけが喚起される。

お前は恋に苦しんだ 二十歳と三十歳の時に

ぼくは狂人のように生きた そして、時間を失った

お前はもう手を見つめる勇気がない すべての瞬間に ぼくはすすり泣きたい

お前のことで ぼくが愛する人のことで お前を怖がらせたもの全てについて

(「ゾーン」v. 117-120.)

伝統的な抒情詩であれば、過去の思い出が具体的あるいは象徴的に切々と語られ、痛切な悲しみが読者の胸にも掻き立てられるのだが、これらの詩句はそうした伝統から切り離されている。

宗教に関しても、不思議な詩句が読者を驚かせるだけで、宗教的瞑想に導くよりも、むしろ読者を驚かせ、精神を覚醒させる方向に働く。

ヨーロッパでただ一人、お前は古くさくない おお キリスト教よ

最も近代的なヨーロッパ人 それはあなた 教皇ピウス10世です (「ゾーン」v. 7-8.)

(中略)

それは 神様 金曜日に死に 日曜日に生き返る

それは キリスト 飛行士たちよりも素晴らしく空に昇る

彼は持っている 飛翔の世界記録を (「ゾーン」v. 39-41.)

これらの詩句を構成する文章を一つ一つ読めば、意味は理解できる。しかし、並置されると理解が難しい。

キリスト教の代表である教皇、しかも保守的で有名だった教皇が、なぜ最も近代的なのか? キリストの昇天を飛行機乗りたちの記録と比較することの意味は何か? などなど、様々な疑問が浮かんでくる。

伝統的な詩であれば、たとえこうした疑問が所々で湧いたとしても、全体を通して何らかの一貫性を持ち、子供時代から現在までの詩的自伝といった物語を読み取ることができるかもしれない。

しかし、「ゾーン」は、作品を通底する一貫性を分断したキュビスム的な詩であり、狙いの一つは、読者を驚かせることにあった。

アポリネールは、「新しい精神(エスプリ・ヌーヴォー)と詩人たち」(1918)の中で、エスプリ・ヌーヴォー(新しい精神)の本質が「驚き」にあることを明らかにしている。

新しさは確かに存在する。ただし、それは進歩するのではない。新しさの全ては驚きの中にある。エスプリ・ヌーヴォーも同じように驚きの中にある。それこそが最も生き生きとし、もっとも新しいものにほかならない。驚きは新しく大きな原動力なのだ。驚きによって、そしてエスプリ・ヌーヴォーが驚きに与える重要な位置によって、エスプリ・ヌーヴォーは、それ以前の芸術的、文学的なあらゆる運動と区別される。 (「エスプリ・ヌーヴォーと詩人たち」)

「ゾーン」の詩句には句読点がなく、伝統的な詩の形式も守られていない。それだけではなく、詩句は短く単純な文であり、それらが断片的に並置され、文脈といえるものはない。そのために、わかりにくい、何を言いたいのかわからない、といった印象が生み出される。

と同時に、それぞれの詩句によっても、詩全体によっても、読者はしばしば驚かされ、その驚きに導かれて興味をそそられる。

それこそが「ゾーン」の新しさであり、新しい時代にふさわしい新しい精神によって創造された新しい詩のマニフェストとしてのインパクトが秘められている。

(3)会話詩

「会話詩(poème-conversation)」は、アポリネールが発明した新しい詩のジャンル。

詩を構成する言葉は詩人によって書かれるという当たり前の前提が覆され、一つの場所で人びとが同時に交わす言葉を録音するようにして集めた言葉を並置するという構成に基づいている。そのようにして、一人の主体が一つの視点から見る世界像ではなく、その場に漂う抒情的な雰囲気を伝えることが、会話詩の狙いだった。

短い文の詩句を脈絡なく並置するという点では「ゾーン」と連続する試みであるが、詩句(文)の発話主体を消去するという点では、「ゾーン」をさらに一歩進めたものだといえる。

1918年に出版された詩集『カリグラム』に収められた「月曜日、クリスティーヌ通りで」は会話詩を代表する詩。

アポリネールの友人の証言によれば、パリのクリスティーヌ通りのカフェ・レストランで送別会をしている時に聞こえてきた会話を、アポリネールがテーブルの隅でメモした言葉からできているという。

その逸話が本当かどうかは不明だが、しかし、会話詩がどのようなものかを教えてくれることは確かである。

ここで、日本語を母語とする読者がこの詩を読むことで、アポリネールが考えもしなかった問題が出てくることに注目したい。

日本語では男女の性別によって言葉遣いが違うことがある。例えば、女性が「ぼく」と言うことはほぼない。つまり、「ぼく」という言葉が聞こえてくれば、男性であろうと推測できる。しかし、« je »にそうした区別はない。

語尾に関しても、日本語にあるような差はフランス語にはない。例えば、« J’aime ça. »という場合、日本語では、話し手と聞き手の関係により丁寧さ、親しさが異なり、言葉遣いも変わる。「(私)それが好きです。」「俺、それが好き。」など、微妙なニュアンスを表す表現が無数にある。

このように日本語では、言葉そのものが、性別や人間関係などを指示する役割を果たす。しかし、フランス語では、そうした違いを読み取ることはほぼできない。そのために、文脈がないと言葉を発する主体がわかりにくい。アポリネールはそうしたフランス語の性質を利用し、発話主体を匿名の不特定多数とすることで、新しい詩のジャンルを試みたのだった。

「月曜日、クリスティーヌ通りで」の最初の一行は、« La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer ». 意味だけ考えれば、「女性の門番の母親と女性の門番は、すべてを通すままにするだろう(未来)」、というもの。

この文を日本語にする場合には、誰の発言か推定し、それに応じて言葉のレベルを考えることになる。

以下の日本語訳は、家賃を払えない男を想定し、彼がこっそりとアパートにある荷物を持ち出す手伝いを友人に頼んでいる場面を想定したもの。

門番女のお袋と門番女なら、全て見過ごしてくれるだろうよ

お前 男なんだから 今夜 俺に付き合うよな

一人が馬車の門を開けてりゃ、大丈夫だろうよ

その間に もう一人が上がっていくさ (「月曜日、クリスティーヌ通りで」、v. 1-4)

この4行の文から理解できることがあるとしたら、一人の門を開けていて、もう一人が上に上がっていくこと。門番をしている女性たちがいるとしても、大目に見てくれるだろうと言って、「俺」が「お前」を説得しようとしていること。それ以上の具体的なことは全くわからない。

その上、この言葉の後に、まったく関係のない言葉(詩句)が続く。

灯の点ったガス塔が3本

女将(おかみ)は胸を病んでる

お前さんが終わったら 俺たちがサイコロで一勝負するさ

喉を傷めている指揮者が一人

お前がチュニスに来るときにゃ ヤクやらせてやるよ (「月曜日、クリスティーヌ通りで」、v. 5-9)

この5行の言葉が、一人の人間の発言なのか、別の人間の言葉なのか、わからない。胸を病んだ女将と、サイコロ遊びと、指揮者の関係もわからない。

「お前」が、前に出てきた「お前」と同じ人間を指すのかどうかもわからない。ただし、もし同じだとしたら、全てを運び出した後で、パリから脱出し、チュニジアに向かう計画を立てていると推測するできなくもない。

詩の途中には、« Cher Monsieur »といった丁寧な言葉使いも記録されている。隣のテーブルから聞こえてきた会話なのだろうか。そこでも、一つ一つの文の字面の意味は理解できるのだが、何を言いたいのか、それらがどのような繋がりなのか、まったくわからない。

こんばんは

あなた つまらないコソ泥ですね

マダムの鼻 サナダムシみたいです

ルイーズ 毛皮のコート 忘れていきました

わたし 毛皮のコートなんか持ってません 寒くないんです

デンマークの人 煙草を吸って 時刻表を見ています

黒猫が酒場を横切っています (「月曜日、クリスティーヌ通りで」、v. 18-24)

この一節でもバラバラの文が同時並行的に並べられているだけで、伝統的な詩の読者であれば、作者の意図を見いだせないことに困惑するに違いない。誰が話しているのかも、何を話しているのかもわからないのだから。

それに対して、アポリネールが想定する読者は、様々な空想を巡らし、断片を繋ぎ合わせ、自分なりの解釈をして、勝手に納得するかもしれない。その解釈に適合しない文が出てきたら、頭をひねってつながりを考え出そうとしたり、別の会話が紛れ込んだものと思ったりする可能性もある。

会話詩にはそうした自由さがあり、読者はその場の雰囲気を想像し、その場にいるような気分になったりもするかもしれない。

詩の最後は、« La quinte major »という言葉で締めくくられる。

その言葉は、トランプのポーカーで、10, J, Q, K, Aのカードがそろった、ロイヤル・ストレート・フラッシュを指す。

また、17世紀の劇作家モリエールの一つの芝居に、「俺はあいつに平手打ちをくらわせてやりたい」というセリフがあり、「平手打ち」という意味でも使われている。

文脈がないために、そのどちらとも決めがたいし、なぜその言葉が最後に置かれ、何を意味するのかもわからない。

読者は不意打ちをされたように、ただ驚くしかない。

「月曜日、クリスティーヌ通りで」においても、一つの視点から見られた一貫性のある物語を読み取ることはできず、立方体が並置されることで4次元空間を作り出すキュビスム絵画と同じように、複数の視点から発せられる断片的な言葉が作り出す多次元世界へと読者を誘う仕組みが施されている。

その空間を浮游することで、読者はアポリネールに導かれ、いつしか19世紀までの伝統から離れ、20世紀という新しい時代の新しい精神を吹き込まれていくことになる。

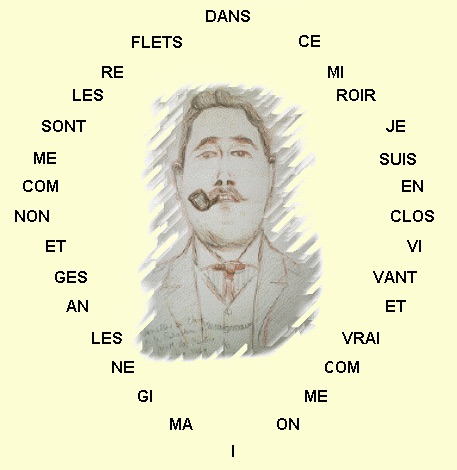

(4)カリグラム

カリグラムは、文字がデッサンのように配置された詩。詩句を「読む」よりも先に、描かれた絵が「見える」。その意味で、詩と絵画が融合した詩のジャンルだといえる。

「ネクタイと時計」を見れば、文字によってネクタイと時計が描かれているのがわかる。詩句を読むのは、次の作業になる。

右上に描かれたネクタイを形作る文字を読んでいくと、次のような意味が理解できる。

苦痛に満ちたネクタイ、それをお前は身に付け、それがお前を飾る、おお、文明人よ、

それを外せ、息をしたければ。

時計の上の部分にはボタンの形が描かれ、文字を読むと、「なんて楽しいんだ」と書かれていることがわかる。

右側の外枠の文字列が意味するのは、「生の美しさが死の恐れを超える」。

文字盤にはそれぞれの時間を示す場所、例えば0時には「時間」、1時は「我が心」といった言葉が置かれ、中央には長針(「5時」)と短針(「やっと終わった」)が描かれている。

ここで読者は、絵画を見て何かわかるためには時間は必要がないが、詩は意味を理解するために文字を直線的に読む時間が必要であることに気付くに違いない。絵画は非時間芸術、詩は時間芸術なのだ。

ところがカリグラムでは、文字をどこから読んでもよく、「ネクタイと時計」を前にして、例えば、時間を示す位置に置かれた文字を0時から始めるのではなく、11時(「そして、光輝き、死体のような、ダンテの詩句」)から読んでも問題はない。文字盤の上に全ての時間=文字が同時に存在しているのだ。

そのように考えると、カリグラムは、単文を文脈なく並置する「ゾーン」や会話詩で見られた技法を、より効果的にしたものと考えることもできる。

また、少数の言葉の塊を平面的に配置して一つのデッサンに仕上げると考えれば、キュビスムの絵画と並行関係にあるともいえる。

ギヨーム・アポリネールは、19世紀までの芸術の伝統を踏まえたところから創作活動を始め、20世紀の新しい芸術へと一歩を踏み出した最初の詩人だった。

彼の「新しさ」の本質は、その時代に最先端をいくテクノロジーを取り上げたことではない。彼は、3次元空間に基づき、対象を私たちにとって自然に見える姿で再現する芸術観を覆した。そして、対象を多元的に捉え直し、新しい現実を創造することを目指したのだった。

20世紀芸術の展開を見れば、こうしたアポリネールの試みが先駆的なものだったことを確認することができる。その流れを一言で言えば、「再現」から「創造」へ。

芸術作品は、モデルを再現するという前提をなくし、作品自体が自立した世界となる。ボードレールやランボーから始まったそうした創造原理が、アポリネールに至り、はっきりとした形を取って実現されたのだった。

詩人としての自己をオルフェウスに重ねるところから始めたギヨーム・アポリネールの歩みは、19世紀後半から20世紀前半へと連なりながら最終的な革新が行われた芸術の歩みを映しだしている。

『アポリネール詩集』堀口大學訳、新潮文庫。

アポリネール『キュビスムの画家たち』斎藤正二訳、緑地社。

ピエール・マルセル・アデマ『虐殺された詩人 アポリネール』鈴木豊訳、講談社。

松井裕美 『もっと知りたいキュビスム』 (アート・ビギナーズ・コレクション)、東京美術。