奈良時代と平安時代は、現在の日本の政治的、文化的、思想的な基礎が形作られた時代だといえる。

710年に始まり793年に終わる奈良時代は約80年。それに対して、794年から1180年代まで続いた平安時代は約400年。その二つの時代が継続した約500年の間に、ヤマト政権は天皇を中心とした政治体制を整え、仏教を大幅に取り入れながら、私たちが「日本的」と感じる事物や精神性を作り上げていった。

奈良時代は、飛鳥時代の聖徳太子たちによって積極的に取り入れられた大陸の政治制度や仏教による国家運営を押し進め、国家としての体制を整えた時代だといえる。

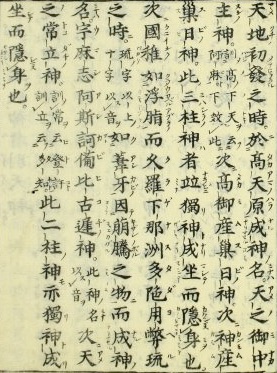

その最も明確な印として、現存する日本最古の書籍である『古事記』と『日本書紀』を挙げることができる。

東大寺大仏殿は、その時代を視覚的に最も見事に表現する。

平安時代になると、奈良時代に受容した大陸の政治や文化の成果をしっかりと受け止めた上で、微妙でありながら重要な変化を加え、「もののあはれ」に美を見るといった感受性を醸成していった。

『古今和歌集』や『源氏物語』はその文学的な表現であり、平等院鳳凰堂はその美学を視覚的に表現している。

奈良時代:710年 – 793年

奈良時代の最も大きな出来事は、『古事記』と『日本書紀』が編纂されたこと。この二冊の書籍が日本の政治や文化に与えた影響は計り知れない。

政治的に見ると、飛鳥時代後半に始まった天皇の神格化が完成し、天皇を頂点とした国家の形が確立する。

文化の受容という点でも注目に値する。『日本書記』が漢文つまり中国語で記されたのに対し、『古事記』は日本語を漢字で記述する万葉仮名と呼ばれる表記法が用いられた。

万葉仮名は、759年に編纂される『万葉集』の書記法から取られた名称だが、日本語を漢字で表記するもので、日本人が外国の文物を受容する際の原型ともいえる。

A. 天皇の神格化

天皇の神格化については、飛鳥時代の後半にすでに行われていた。

600年代後半の天武天皇や持統天皇の時代に詠まれ、後の時代に『万葉集』に収録される和歌に見られる「大君は 神にしませば」という表現は、そのことをはっきりと示している。

例えば、柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)には、題詞に「天皇、雷岳(いかづちのおか)に御遊(いでま)しし時、柿本朝臣人麻呂の作れる歌一首」と記された歌がある。

この天皇とは、天武(てんむ)天皇・持統(じとう)天皇・文武(もんむ)天皇のうちの一人だと考えられている。

大君(おほきみ)は 神にしませば 天雲(あまぐも)の 雷(いかづち)の上に 廬(いほ)りせるかも(3-235)

(天皇は神でいらっしゃるので、天雲にそそり立つ雷の上に仮の宮殿を造っていらっしゃる。)

雷岳は奈良にある小さな丘。天皇がその丘に上り、小さな庵(いおり)を建てた。その情景を、雨雲に覆われる天空にそそり立つ丘という雄大な情景に変え、そこに建物を建造することは人間の業を超えると詠うことで、人麻呂は神としての天皇を讃えている。

こうした天皇の神格化に歴史的な権威付けを行い、天皇家を神の系譜に位置づけたのが、『古事記』と『日本書紀』だった。

『古事記』は、711年、稗田阿礼が「誦(よ)み習」っていたものを、太安万侶が書き記したもの。

『日本書紀』は、舎人(とねり)親王たちが天皇の命を受けて編纂し、720年に完成した。

その二つの書において、天皇は神の子孫であるという系譜が形作られた。

神代の出来事としては、天地開闢(てんち かいびゃく)から始まり、神々の誕生、イザナギ・イザナミによる「国生み、神生み」、アマテラスとスサノオの誓約と天岩戸のエピソード、そして「天孫降臨」までが語られる。

その後、高天原(たかまがはら=天上)から葦原中国(あしはらのなかつくに=地上)に下った瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)から初代天皇である神武(じんむ)天皇に至る系譜が語られ、その後に歴代天皇の業績が続く。

ここでとりわけ注目したいのは、紀元前660年に初代天皇の位についたと語られる神武天皇。

初代天皇は天照大御神(あまてらすおおかみ)の子孫であり、高御産巣日神(たかみむすびのかみ)の外孫とされる。『古事記』と『日本書紀』に共通するその記述により、天皇が神と繋げられ、天皇に対する明確な権威付けが行われたのだった。

言い換えれば、「大君は神にしませば」の精神が歴史の中に組み込まれ、天皇が土地と人民を支配することを理念とした律令制度の正当性が確乎としたものとして提示されたのだった。

B. 漢文と万葉仮名の日本語文

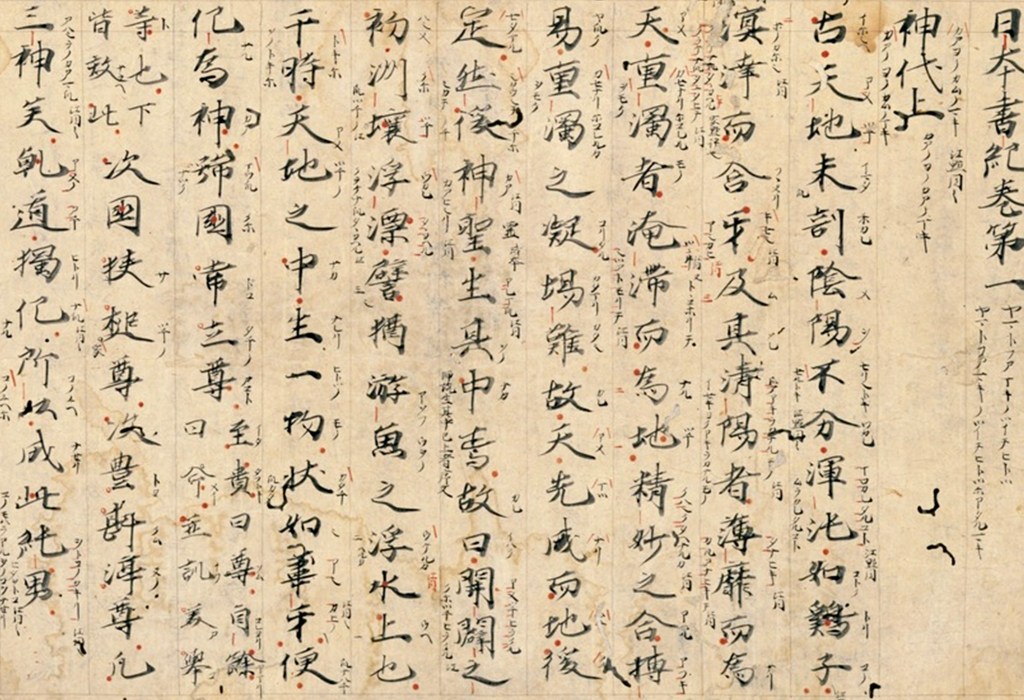

712年に編纂された『古事記』は日本語を漢字で記述する万葉仮名で書かれているのに対して、720年の『日本書紀』は漢文、つまり中国語で書かれている。

その違いは何を意味するのだろうか?

元来音声言語であった日本語を文字によって表記するために、古代の日本では外国語である漢字を用いた。その結果として成立した万葉仮名は、音読みと訓読みが組み合わされ、簡単に読み説くことができない非常に複雑な表記法となっていた。

例えば、「い」の音を表現するために「岐」「支」「己」「幾」など数多くの漢字が当てはめられたり、「覧」を「らむ」、「神楽声」を「ささ」と読んだりもした。

『古事記』がそうした日本語で書かれていることは、読者の対象を日本人だけに絞っていることを示している。そのように考えると、『日本書紀』は、漢文に堪能な日本人だけではなく、唐や朝鮮半島の人々も読者として想定していたことになる。

その仮説は、二つの書物の冒頭を通して証明される。

『古事記』では、「天地初發之時(あめつちのはじめのとき)」から始まり、次に、「如葦牙 因萌騰之物而成神(あしかびのごとく もえあがるものによりてなるかみ)」が生成する。

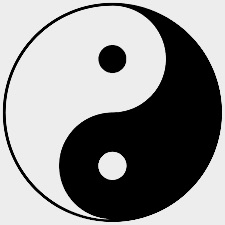

『日本書紀』でも、天地の始まりから神々の生成に至るその展開は共通するのだが、しかし、その前に、「古天地未剖陰陽不分(いにしえ あめつちいまだわかれず めをわかれざりし)」といった記述が置かれている。(陰は「め」、陽は「を」と読まれた。)

この記述は、中国の思想書『淮南子(えなんじ)』を出典としたものであり、陰陽思想を反映している。

その思想によれば、全てのものは陰と陽という二つの気の活動によって生成する。世界の始まりである混沌の状態から、陽の気が上昇して天となり、陰の気は下降して地となる。その世界観が、『淮南子』から『日本書紀』へと伝えられたのだった。

陰陽の原理に基づく思想が『日本書紀』の冒頭に置かれたことは、大陸における思想や文化の影響が大きかったことを示すだけではなく、それを取り入れることで、ヤマト王権の作り上げようとした世界観が大陸の唐の世界観に匹敵するものであることを示そうとしたともいえる。

紀元1世紀の倭国の時代から飛鳥時代に至るまで、倭国の王権は大陸の大国に対して属国としての振る舞いをしてきた。

その力関係は変わらないままだが、しかし、飛鳥時代の後半から奈良時代に至り、天皇を神々の系譜に位置づけるところまで自国に対するプライドを高め、意識の上では大陸の大国と対等な関係を作り上げるところまで来た。

そのことを国外に示すためにも、東アジア漢字文化圏に属する国々で理解される漢文を使用し、陰陽思想を取り入れた世界観を示す必要があったのだ。

C. 東大寺と国分寺、国分尼寺

ヤマト政権は、一方で、天皇による支配の権威付けのために古代の神々を歴史の中に組み込みながら、他方では、仏教を国家運営の柱として用いる政策をさらに押し進めていった。

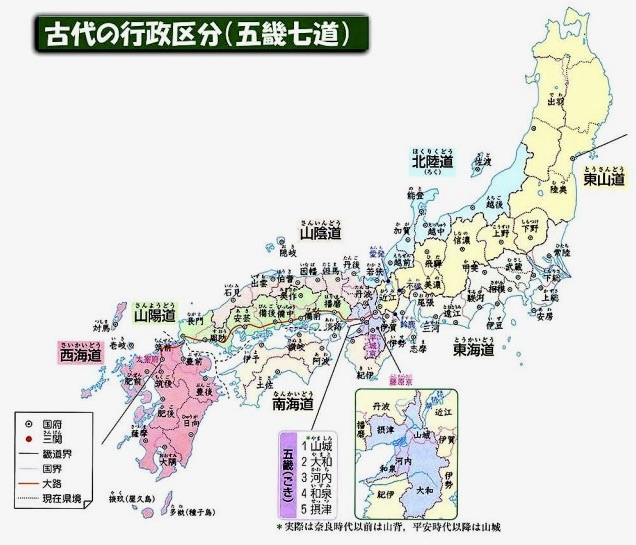

そうした中で、仏教の力を借りて国家の安泰を願う「 鎮護(ちんご)国家」思想 に基づき、全国各地に 国分寺や国分尼寺を建立した。

それらの寺院が建てられた地域を見ると、ヤマト王権が、北は現在の宮城県まで、南は九州全域を支配下に置いていたことを見て取ることができる。

それらの寺院の中心に置かれたのが、奈良の東大寺だった。

743年、本尊となる盧舎那仏(るしゃなぶつ)の建立が聖武天皇によって命じられる。

天皇の願いは、「三宝(仏、法、僧)の力により、天下が安泰になり、動物、植物など命あるものすべてが栄えること」というものだった。

752年に行われた大仏の開眼供養会(かいげんくようえ)には、1万数千人が参列したといわれている。

その後、大仏を収める金堂の建設が始まり、758年に完成する。

各地の国分寺、国分尼寺と東大寺の関係は、ヤマト政権による地方支配の確立と対応し、天皇が人民を統治する姿が大仏像によって表現されたといってもいいだろう。

D. 日本的感性の源泉

ここまで見てきたように、確かに大陸の政治、文化、宗教、思想が奈良時代のあらゆる分野において大きな影響を及ぼしたと考えられるが、しかしそれだからといって、古来の文化や思想が消え去ることはなかった。

そうした痕跡を、『古事記』冒頭の生成神話、浦島伝説、『万葉集』に収められた山部赤人(やまべ の あかひと)の歌を取り上げながら、見ていこう。

i. 『古事記』の「生成」神話

『古事記』は、過去の時代に起こった出来事を綴った『旧辞(きゅうじ)』を稗田阿礼(ひえだの あれい)が音訓も瞬間に判断して意味の分かる言葉で読み上げ、その日本語の音を太安万侶(おおの やすまろ)が漢字を使って書き留めたと、「序」に記されている。

興味深いことに、その文字を調べていくと8つの母音があることがわかり、それが古い時代の日本語だったといわれている。

そのことは、陰陽思想が冒頭に置かれて、漢文で書かれた『日本書紀』よりも、『古事記』の方が古い時代の日本の心性を反映していることの証となる。

『古事記』で語られる最初の出来事は、天地の始まりにおける「生成」。

天地(あめつち)の初発(はじめ)の時、高天原(たかまのはら)に成りませる神の名は、天之御中主(あめのみなかぬし)の神。(中略)

次に、国稚(くにわかく)浮かべる脂(あぶら)のごとくして、久羅下那州多陀用弊流之(くらげなすただよへるの)時に、葦牙(あしかび)の如く萌え騰(あが)る物ものに因りて成る神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅(いましあしかべひこじ)の神。 (『古事記』)

この冒頭の一節でとりわけ注目したいのは、「成る」という言葉。

日本的な世界観では、何かができるとき、外的な要因が作用するのではなく、自然に生成するというあり方が基底にある。

そうした世界観は、超越的な創造主が世界を創世するキリスト教や古代ギリシアの世界観とも、男女の交わりによって世界が産み出されるという世界観とも違っている。

それらの二つの世界観では、創造する主体や産み出す主体が上位にあり、その下に産み出される対象が置かれる。

それに対して、「成る」の世界では、産み出すものと生み出されるものの間に断絶はなく、混沌とした状態からひとりでに何かが生成する。

その状態が、『古事記』では、浮かんだ脂のような状態から何かが葦牙(あしかび)のように萌え上がると描写される。

「何か」がある時には神かもしれないし、別の時には人間、さらには鳥、植物、山、川であるかもしれない。それらは全て混沌から浮かび上がってくるものであり、それぞれの間に本質的な違いはない。

現代を生きる日本人でも、自然の中に神の存在を感じて自然に手を合わせることがある。それは、こうした「生成」の世界に今でも生きていることの証に他ならない。

仏教の世界観の基本は、苦の娑婆であるこの世と極楽浄土である死後の世界の対立の上に成り立っている。その思想にも私たちはなじんでいるのだが、しかし、そうした二元論的な世界観の根底で、私たちは原日本的といっていい「生成の世界」を心の中に保ち続けているのだ。

ii. 浦島伝説 神仙思想の受容

奈良時代にはすでに浦島太郎の話が知られていた。

主人公は異次元の存在と出会い、不死の世界に到達する。そうした展開は、不老不死の存在を信じ、永遠の生を求めようという神仙思想に基づいたものであり、中国で数多く語られた伝説に由来する。

浦島の話は、日本では、『日本書紀』の中で最初に言及されたと考えら得ている。

時は雄略22年(478年)秋7月のこと。

丹波国(たんばのくに)餘社郡(よさぐん)筒川(つつほがわ)に、水江浦嶋子(みずのえの うらしまのこ)という人がいた。

ある日舟に乗って釣りをしていると、遂に大亀を得たが、亀は女性に化してしまった。その女性の妖艶な魅力に引き込まれた浦嶋子は、女性を妻とした。

海に入った二人は、蓬莱山(ほうらいさん)に至る。そこで、不老不死の仙人をつぶさに目にしたのである。詳細は別巻に在る。

(『日本書紀』)

中国の神仙境の一つである蓬莱山、そして不老不死の仙人について言及されることは、この話が大陸からもたらされたものであることを示している。

最後に「別巻」と言われているのは、『丹後国風土記』「逸文」』を指す。

そこでは、浦島が故郷に戻り、神女に渡された玉手箱を開いてしまうエピソードまでが語られている。

決して開けてはいけないと言われていた箱の中身が天空に飛翔し、浦島は二度と妻である神女と会えないことを悟る。彼が悲嘆の涙にくれながら歩き回る場面で、物語は終わる。

『万葉集』に収録された高橋虫麻呂の語る長歌でも、浦島は永遠の命を手に入れたにもかかわらず、常世での生活を父母に報告したくなり、地上に戻ることを望む。しかし、地上に戻った浦島は誰も見つけることができず、最後には玉手箱を開けてしまう。

玉手箱を少し開くと、白雲が箱から立ちのぼり、常世に向かってたなびいていった。浦島は飛び上がって走り、大声で叫びながら袖を振り、転げ回って足ずりをすると、たちまち気を失ってしまった。若々しかった肌には皺がより、黒かった髪は白く変わる。さらには息さえしなくなり、ついに命も尽きてしまう。その水江の浦島子の家のあたりが今も見える。

常世辺に 住むべきものを 剣大刀 汝が心から おそやこの君

(不老不死の国に住み続けることができたのに・・・。自らの意志だったにせよ死ぬことになるとは何と愚かなこのお人は。)(『万葉集』 9-1740)

高橋虫麻呂が最後に付け加えた反歌に見られるように、不老不死の世界=常世に達しながら、そこから戻ってくる浦島は「おそや=愚か」な人間だと言われるかもしれない。

しかし、もし本当に愚かだとだけ考えるのであれば、浦島の話がこれほど日本で語られることはなかったに違いない。

蓬莱山、常世、仏教の極楽浄土、それらがどれほど望ましい所だと頭ではわかっているとしても、しかし、心ではこの世の情を求めてしまう。だからこそ、両親に女性と結ばれたことを知らせたいと願う浦島に共感を覚える。それが日本的な感性ではないだろうか。

そうした感性は、「生成」の世界観とも対応する。

そこでは、この世と不老不死の世界、苦の娑婆と極楽浄土のどちらも、混沌から萌え騰り、成ったもの。二つの世界の間に絶対的な断絶はない。だからこそ、愚かだと言われてもいいから、不老不死の国からこの世に戻りたいと願うことがあってもいいし、その方が人間的だと感じる。

そのように考えると、浦島伝説は、大陸からもたらされた神仙思想を、原日本的な心性がどのように受容したかを示す一つの例だといえる。

iii. 『万葉集』の自然と人間 言霊信仰

「生成」する世界の中での人間と自然との密接な関係は、『万葉集』に収められた歌からも感じ取ることができる。

例えば、聖武天皇が725年に吉野の離宮に行幸した際に、山部赤人が詠んだとされる長歌では、山、川、花、霧といった自然の光景の描写がそのまま天皇賛美になっている。

やすみしし わご大君(おおきみ)の 高(たか)しらす 吉野の宮は たたなづく 青垣(あおかき)ごもり 川なみの 清き河内(かふち)そ 春べは 花咲きををり 秋されば 霧(きり)立ち渡る その山の いやますますに この川の 絶ゆることなく ももしきの 大宮人(おおみやびと)は 常に通はむ (『万葉集』 6-923)

(私たちの大君が立派にお造りになり営んでいらっしゃる吉野の宮は、幾重にも重なる青い垣根のような山々に囲まれ、流れが清らかな川のなかにある。春には花が咲き誇り、秋には霧が立ちこめる。山がどこまでも連なるように、川はいつまでも絶えることがないように、大宮人たちが常にここに通ってくることだろう。)

自然の情景が、それを詠う人の心の状態を描き出す。そのことは、自然と人間が元来は一つの存在であったことを暗に示している。

「たたなづく=幾重にも重なる」、「清き」「咲きををり=咲きこぼれる」、「立ち渡る=あたり一帯をおおう」、「いやますますに」、「絶ゆることなく」といった自然を描写する言葉は、この世を治める大君である天皇を褒め称える言葉でもある。

さらに、宮廷人たちが「常に通はむ」と締めくくる最後の言葉は、実際に通っている姿を描いているのではなく、永久に通って来ることを念じることで、天皇の支配が永遠に続くことを祈願するものでもある。つまり、「言霊信仰」に根ざす言葉で綴られている。人々は言葉の持つ霊力が現実を引き寄せると信じていた。

そして、言葉にその力を授ける役割を果たすのが、歌なのだ。日常の言葉ではなく、音楽に運ばれる言葉が、言霊の力を引き出し、祈願を現実のものとする。

この長歌の後には、二首の反歌が置かれている。

み吉野の 象山(きさやま)の際(ま)の 木末(こぬれ)には ここだも騒く 鳥の声かも(6-924)

(吉野にある象山の山あいの木の枝先で、こんなにもたくさんの鳥が鳴き騒いでいる。)

ぬば玉の 夜のふけゆけば 久木(ひさき)おふる 清き川原に 千鳥しば鳴く(6-925)

(夜が更けてゆくにつれ、久木の生い茂る清らかな川原で、多くの小鳥がしきりに鳴いている。)

この二つの短歌は、単に風景を描写しているにすぎない。

最初の歌では、山の木立から鳥たちの鳴き声が聞こえるというだけ。

二番目の歌でも、夜が更けていく中、木の茂る川辺で千鳥が鳴いているというだけにすぎない。

描写されているのはそれだけなのだが、二つの歌からは、鳥の声の後ろに広がる静寂がひしひしと感じられる。長歌で表現された天皇賛歌とは全く異なる、歌人・山部赤人の心の深みから発する声が聞こえてくるのだ。

鳥の鳴き声が騒がしければ騒がしいほど、そして、夜が更け、川原が清くなるほど、心の奥に潜む寂しさが感じられるようになる。

「み吉野の」では、「象山の際」と場所が特定された後、「木末(こぬれ)=枝の先」と視覚に焦点が絞られ、次に聴覚が研ぎ澄まされて、鳥の鳴き騒ぐ声が耳に聞こえてくる。

人間の姿はないようでいながら、五感の働きがしっかりと感じられる。描写では姿を現さない人が、そこにはしっかりと存在しているのだ。

「ぬば玉の」では、深々と更けゆく夜が世界を覆い隠す。暗くて何も見えないはずなのに、「久木=アカメガシワ」の茂みや清い河原が見える。本当に見えているのだろうか?

その映像は、千もの小鳥のさえずりに耳をすますと感じられる深い静寂と同様に、心の中の風景なのかもしれない。

長歌が言霊信仰に則り、天皇賛歌として堂々としたたたずまいを備えているとしたら、反歌はそれとは反対に、歌人の心と自然の情景の一体性に基づく歌といってもいいだろう。

古事記の生成神話に見られる「成る」の世界が、万葉の歌の根底にも横たわっているのだ。

そして、その世界こそが、大陸から移入された様々な文物を柔軟に受容する根底にある、原日本的な心性だと考えられる。

奈良時代から平安時代へ(その2)に続く。