平安時代:794年から1182-1192年

奈良時代は、隋や唐に使節団を派遣して積極的に政治や文化を学び、天皇を中心とする中央集権国家の確立に努めた時代だった。

平安時代になると、渡来した文物に関する受容の仕方が変化する。

約400年続く平安時代の間に「和様化」が大幅に進み、現在の私たちが「日本的」と感じるものが様々な面で出来上がっていった。

平安時代において、大きな転換点を示す象徴的な出来事は、遣唐使の廃止。

600年に第1回遣隋使が派遣され、630年からは唐が大陸の実権を握ったのに対応して、遣唐使に代わった。そうした制度が838年まで200年以上維持され、派遣が20回以上行われた。

その制度が、894年になりは正式に廃止されたのだった。

この外交関係の断絶は、江戸時代の「鎖国」に匹敵するものであり、その後の約300年の間、外来の文物が日本古来の心性を通して和様化する大きなきっかけとなった。

そうした和様化の過程で、仏教の仏と土着の神々が融合し、真名(まな)と呼ばれた漢字から仮名(かな)が発明された。

また、日本の風土にふさわしい真言宗や天台宗が形作られ、平等院鳳凰堂を頂点とする日本的な美が創造され、『古今和歌集』『枕草紙』『源氏物語』といった優れた文学作品が生まれたりもした。

A. 神仏習合

6世紀に仏教が日本に伝来した後、仏教を積極的に導入しようとする蘇我氏(そがし)と、古来の神を信仰し外国の宗教導入に反対する物部氏(もののべし)が激しく対立した。その対立が示すように、本来、神と仏は異なる信仰の対象だった。

その戦いに蘇我氏が勝利し、聖徳太子の下で仏教が国家政策の中心に置かれ興隆したことは確かだが、しかし古代の神々に対する信仰が失われることはなかった。仏への信仰が神々を排除することはなく、奈良時代には、仏と神々が融合する「神仏習合」が行われるようになっていた。

日本では神を人間の姿で表現することはなかったのだが、平安時代の初期になると、仏像の影響を受け、神の像を作るようになった。

薬師寺の南にある休ヶ岡八幡宮(やすみがおかはちまんぐう)には、三神像が安置されている。その女神像は、松尾大社の女神座像とともに、9世紀に日本で作られた如来像や観音像の穏やかな表情を思わせる。それら4体の像の違いは、装束の違いにすぎない。

その同質性は、平安貴族の装束をまとう古来の神々と仏教の如来や観音が、人々にとっては、同様の安逸をもたらすと信じられていたことを示している。

さらに、「本地垂迹」という理論も提示されるようになる。

「本地」は本来の土地を意味し、仏や菩薩のこと。

「垂迹」とは上から垂(た)れた迹(かげ)を意味し、日本土着の神々を指す。

「本地垂迹」とは、本地である仏や菩薩が地上に下った際の仮の姿が、土着の神々だとする思想。

このように考えることで、異国の宗教である仏教を導入しながら、古代の神々の信仰を妨げることはなく、異なる二つの信仰を共存させることができた。

私たちが、お寺に行こうと神社に行こうと同じように手を合わせ、仏に祈るのか神に祈るのか考えることもないままに、家内安全、商売繁盛、恋愛成就などを祈願する風習は、平安時代から続く神仏習合思想に基づいているのだ。

また、仏教自体の内部でも、和様化が行われたと考えられる。

800年代の始めに唐に渡った最澄と空海は、帰国後、天台宗と真言宗をひらいた。

二つの宗派はともに、加持祈祷によって現世利益を実現する傾向にある。

とりわけ空海の真言宗は「即身成仏」を究極の目標とした。それは、死後に仏に生まれ変わるのではなく、この世に生きるままの状態で、修行によって悟りをひらき仏になることができるという思想。

そうした考えは、「彼岸」における魂の救済を基本とする仏教思想というよりも、この世における現実的な利益を求める日本古来の神々の信仰を思わせる側面を持つ。

その意味で、天台宗や真言宗は、和様化された仏教の宗派だといえる。

B. 仮名の発明と定着

私たちはごく当たり前のこととして、漢字、平仮名、カタカナを使い分けて文章を書いている。

ところが、漢字仮名交り文のように複数の書記記号を併存させる表記は、世界でも特異なものだと言われている。

仮名の発明後も、外国語である漢字を排除することがなかった。その結果、神仏習合と同じように、漢字と仮名は現在でも共存し続けている。

では、仮名が発明されたいきさつはどのようなものだったろう?

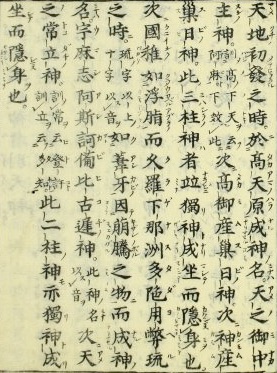

奈良時代に日本語で書かれた書物、例えば、『古事記』や『万葉集』では、日本語の音を書き留めるために、表音記号として漢字が使われた。

万葉仮名と呼ばれるそうした書記法は、日本語と中国語という二つの言語を無理に組み合わせたもので、非常に複雑なものだった。

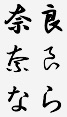

例えば、「ア」という音を表記するために、阿、安、足、余、吾、網といった漢字が使われた。さらに、漢字を訓読みにすることもあり、その場合には音も変化することになる。

仮名はその複雑さを解消するために用いられた。

初めは、漢字の形を崩して簡略化して書かれた草書体だったかもしれないが、続く段階になると、「表音文字」として使用された。つまり、仮名を使用することによって、音と意味が一対一対応する表記法が発明されたことになる。

そうした使い始められた仮名は、10世紀には広く普及するに至った。

その時代、漢字が真名(まな)と呼ばれていた。その名称は、漢字が真の文字であることを示している。

仮名という名称は、真名に対して、仮の文字であることを示す。正式なのは漢字であり、仮名はあくまでも仮という位置付けだった。

実際、平安時代の最初の100年、つまり800年代は、唐風文化が積極的に取り入れられ、宮廷においても漢文が中心の時代だった。

905年に編纂された『古今和歌集』は、そうした風潮が変化し、和様化した文物が普及する時代になったことを示している。

10世紀のヤマト朝廷においても、漢文が公の場で使われる正式な書記言語であり、それが真の言葉であるという認識は続いていた。仮名は私的な場で、女たちが使う言葉でしかなかった。

そうした中で、天皇から和歌集の編纂が命じられる。

男性の作であっても、和歌は仮名で書かれた。

しかも、『古今和歌集』には、漢文で書かれた「真名序」だけではなく、「仮名序」が付けられた。

紀貫之によって書かれた「仮名序」は、散文においても仮名文字が使われるようになったことの確かな証に他ならない。

そして、紀淑望(きのよしもち)によって書かれた「真名序」と比較すると、仮名文が、漢文で書かれた内容と同様のことを表現できるところにまで到達したということを、見て取ることができる。

紀淑望「真名序」

夫和歌者 託其根於心地 発其華於詞林者也

(それ和歌は その根を心地(ここち)に託(ことづ)け その花を詞林(しりん)に発(ひら)くものなり)

紀貫之「仮名序」

やまとうたは、ひと(人)のこころ(心)をたね(種)として、よろず(万)のこと(言)のは(葉)とぞなれりける

真名序と仮名序のどちらが先に書かれたのかは専門家の間で議論が分かれているらしいが、ほぼ同じ内容を表現していることは確認できる。

ただし、11世紀になっても、漢文が男性、仮名が女性という役割分担があり、それに則った上下関係は継続していた。

『源氏物語』の作者である紫式部の日記には、女性が漢文の書籍を読むことが悪いことであるといった記述が見られる。

それらの漢籍を一つ二つ引っ張り出して読んでおりますと、屋敷の女房が集まって来て、

「奥様は、そんなことをするから、ご運に恵まれないのです。」

「どうして女の人が漢文などを読まれるのですか? 昔は漢字で書いたお経を読むことだって、他の人から止められたのですよ」

と、陰口を言う。(後略) 『紫式部日記』

この記述の前には、書物を数多く収めた棚の描写があり、漢文の書籍はしっかりと整理されて積まれている一方で、仮名で書かれた古い時代の和歌や物語には気持ちの悪い虫が這い回っているという記述がある。

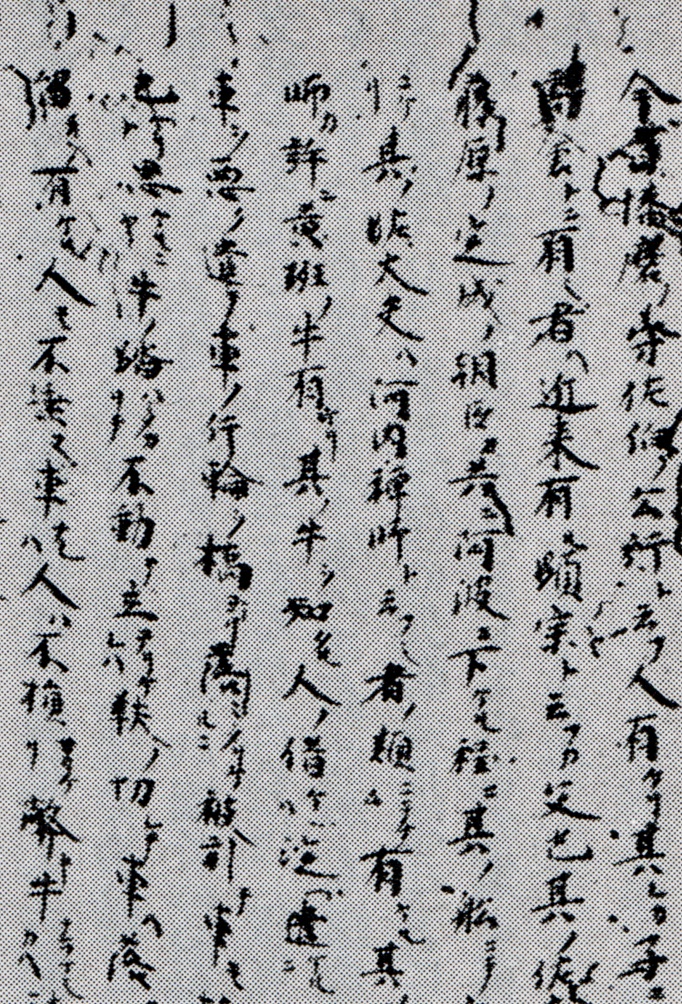

こうした段階を経て、平安時代後期になると、漢字と仮名が融合した文章が書かれるようになった。

その初期の例を、普通の大きさの文字(漢字)と小さな文字(仮名)を混ぜた宣命体(せんみょうたい)に見ることができる。

その書記法法で書かれた『今昔物語』では、普通の大きさで書かれた文字は概念を表す言葉であり、小さな文字は活用語尾、助詞、助動詞などの付属語を記すために使われている。

そうした区分が、概念を担当するのは漢字で、助詞や動詞の接尾語などは仮名が担うという、現代日本語の書記法のベースとなった。

C. 浦島伝説から竹取物語へ 浄土よりも穢土を好む心

奈良時代に語られた浦島太郎の伝説から、平安時代に語られたかぐや姫の物語へと視野を移すと、二つの時代の感受性の違いが見えてくる。

『万葉集』に収録された浦島伝説の最後には、せっかく不死の国に行きながら、そこから戻ってくる主人公は愚かだと揶揄する反歌が付けられていた。

常世辺(とこよべ)に 住むべきものを 剣大刀(つるぎたち) 汝(な)が心から おそやこの君

(不老不死の国に住み続けることができたのに、自らの意志だったにせよ死ぬことになるとは、何と愚かなことか、この人は。)(『万葉集』 9-1740)

常世(とこよ)あるいは蓬莱(ほうらい)といった現実を超越した地は、仏教で言えば極楽浄土にあたる。そうした理想の地と現実の世界のどちらを選択するかと言われたら、彼方の世界を選ぶのが普通だろう。

「常世辺に」の歌は、そうした感性を前提にしている。

ところが、平安時代に語られた『竹取物語』では、現実を超えた月の世界ではなく、この世で人間の間に結ばれる「情」に価値が置かれるようになる。

竹取の翁夫婦によって育てられたかぐや姫は、最後には故郷である月の世界に戻っていく。その意味では、浦島とは反対に、かぐや姫は常世を選択したかのように見える。

しかし、物語の中心は、かぐや姫に求婚した5人の貴公子たちに課せられる試練と、かぐや姫が昇天する場面での翁夫婦および帝(みかど)との別れに置かれている。

5人の求婚者の中で、二番目に出てくる庫持(くらもち)の皇子(みこ)には、蓬莱山まで行き、白玉の枝を取ってくるという試練が課される。

策略家の皇子は、探索の旅に出掛けたように見せかけ、腕のいい鍛冶屋に玉の枝の偽物を作らせ、かぐや姫を欺こうとする。

しかし、その噓が最後には露見し、皇子は宮廷から身を隠すことになる。

このエピソードは、蓬莱山に達することが不可能な夢であることを示すと同時に、そこに到達したという人々の欺瞞性を揶揄しているとも考えられる。

5番目の求婚者である石上(いそがみ)の中納言には、燕の持つ子安貝を取ってくるという試練が課される。

中納言は燕が巣を作っている高い建物の上まで籠に乗って登り、巣にある何かを掴む。だが、その時籠の綱が切れて、地面に墜落してしまう。それでもなんとか手に握っているものを見ると、それは子安貝ではなく、燕の古い糞だった。

中納言は、墜落で腰の骨が折れてしまったことや、馬鹿なことをしたと世間の人々に笑われるのが辛いといったことが重なり、重い病気になってしまう。

ここまでは他の4人の求婚者たちと同じように試練に失敗した話だが、燕の糞を掴んだ石上中納言の場合には続きがある。

病気の噂を聞いたかぐや姫がお見舞いの歌を送り、中納言がそれに応える返歌を書く。この贈答歌のやり取りは、姫の心に好意が生じたことを示している。

では、なぜ石上中納言にこうした好意が示されるのか?

それは、彼が掴んだものが、燕の糞だったからに違いない。

仏教では、極楽浄土に対して、この世は穢土(えど)と言う。煩悩を多く抱えた私たち人間が住む穢れた世界。燕の糞はその穢土の象徴だといえる。

中納言は浄土を象徴する子安貝ではなく、古糞を掴んだ。その結果、姫が好意を示した。それは、姫が月よりも穢土である地上を好ましく思うことの暗示に他ならない。

そして、その理由は、月への昇天の場面で示される。

月からの使者は、かぐや姫に二つの品を渡す。

一つは羽衣。その衣を着ると人間の心ではなくなり、天人の心になる。つまり、「物思い」がなくなり、人間的な情が消え失せる。

もう一つは不老不死の薬。それを飲めば永遠の命を得ることができる。

竹取の翁夫婦との別れは、かぐや姫にとって痛切なものだった。

使者が「きたなき所」に長居する必要はないから早く去るようにと促す言葉に反して、姫は涙にくれながら感謝の手紙を書き、その後、愛し合う帝(みかど)にも手紙をしたため、最後にしかたなく羽衣を纏う。

この別れの場面は、かぐや姫が、月の都という浄土よりも、きたなき所=穢土であるこの世での人と人の間に交わされる情を大切に思うことをはっきりと示している。

その気持ちは、常世のいた浦島が、地上に暮らす両親を思った時の気持ちと対応する。

かぐや姫であれば、地上に戻った浦島を「おそやこの君(愚かな人)」などとは罵らず、むしろ深い共感を示したことだろう。

その違いは、奈良時代から平安時代へと時代が移行する中での感受性の変化を物語る。

不老不死の薬は、帝に贈られる。すると、帝は、かぐや姫に会うことができないならば、永遠の命を得ても意味がないと嘆き、富士山の頂上に薬をまいて捨ててしまう。

このエピソードは、当時の人々が、不死であるよりも、この世での「物思い」を好む心性を持っていたことを強調する役割を果たしている。

D. 季節の愛好 『古今和歌集』

奈良時代に編纂された『万葉集』でも、自然の情景が、それを詠う人の心の状態を描き出す歌が数多く歌われていた。そのことは、自然と人間が元来は一つの存在であったことを示し、日本人の心の奥底に深く根付いてきた感性を形作る大きな要因になってきた。

平安時代が始まって約100年が経過した901年に編纂された『古今和歌集』に収められた和歌でも、数多くの風物が歌われ、それがそのまま心情を伝えるものになっている。

「仮名序」を書いた紀貫之は、人の心と外の世界の親密さをはっきりと意識し、「つけて(託して)」という言葉でその関係を語っている。

やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。世の中にある人、ことわざ(出来事や行為)茂きものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものに”つけて”、言ひ出せるなり。花に鳴く鶯、水にすむ蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌を詠まざりける。(中略)

(『古今和歌集』「仮名序」)

心は目に見えない。外に現れるのは、見えるものや聞こえるもの。そこで、外に現れているものに「つけて=託して」、心の中に生じる感情を言葉によって表現する。

「託す」ことができるとしたら、心の中と外の世界が対応している、あるいは本来は一つのものだったからだ。

木の枝の鶯(うぐいす)のさえずり、水辺の蛙の鳴き声が歌になるのは、花鳥風月、山川草木が歌の対象となるだけではなく、詠う主体(=歌人)でもあるからだ。人間もその一部にすぎない。

こうした感受性は『万葉集』から続いているのだが、『古今和歌集』になると、自然の景物と人の心の対応が定式化され、和歌の技法が作られた。

例えば、秋と飽き、長雨と眺めといった、自然を表す言葉と人間の心情を表す言葉を結び付ける「掛詞」。

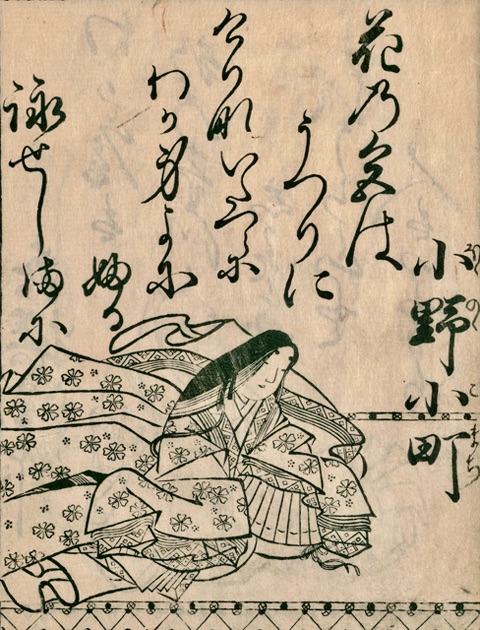

小野小町の有名な歌は、その技法を使った代表的な例の一つ。

花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに

(『古今集』春上 113)

(花の色はすっかり色あせてしまった。空しく。私が世の中(あるいは男女の仲)の時間が過ぎ去っていくことを、眺め、物思いに耽っている間に。)

「世にふる」の「ふる」は、時間が過ぎるという意味の「経る」と、雨が「降る」という、2つの意味をかけた掛詞。

「ながめ」は、「長雨」と、ぼんやりして物思いにふけるという意味の「眺め」の掛詞。

掛詞ではないが、「いたづらに」は、花の色が褪せていく空しさと、人生あるいは恋が時間の経過とともに消え去っていく空しさとの、どちらにもかかっている。そこでも、花と私の一体化が見られる。

こうした技巧以上に大きな違いがある。

『万葉集』では景物に託すのは今現在の感情であることが多いが、『古今和歌集』になると「時間の経過」に関心の中心が移行する。

小野小町の歌でも、「うつりにけりな」が歌の心の核心にある。

しばらく前まで美しく咲き誇っていた花も、今は色があせている。過去が現在に重ねられ、今日は過去を通して見られる。

この世に存在するものはすべて、いつかは衰え、失われていく。過ぎ去る時間のもたらす空しさが、人の心をしっとりと包み、人は物思いに耽る。

大変に興味深いことに、平安時代から現代の日本にまで続く感受性は、「ながめせしまに」が引き起こす感慨について、悲しみだけを感じるのではない。

「うつりにけりな いたづらに」に空しさや儚さを感じると同時に、そこはかとない美を感じ取る。

よく言われるように、桜はすぐに散るからこそ、さらに美しさを増す。

そうした感受性はどこから生まれてくるのだろう?

その秘密は「季節」にある。

平安時代の和歌は時間の経過に非常に敏感だが、その時間は多くの場合、「季節」という枠組みに収められている。

『古今和歌集』の最初が、春、夏、秋、冬の巻に分けられていることからも、そのことがよくわかる。

「春歌上」の巻の二番目に置かれた紀貫之の歌は、四季の巡りを強く意識したもの。

袖ひちて むすびし水の 凍れるを 春立つ今日の 風やとくらむ

(『古今集』春上 2)

袖を濡らしながら手を合わせてすくっておいた水が凍っていた。立春を迎え、温かい風が吹いてくると、氷が解け出すことだろう。

「ひちる」は濡らす、「むすぶ」は手を合わせて掬うといった意味。前の年の夏、暑さをしのぐために、泉か小川の水を手で掬ったのだろう。その水が冬になり凍った。

春が立ち、東から温かい風が吹き始めると、氷が解けるに違いない。

この歌からは、春の到来を喜ぶ気持ちがひしひしと感じられるが、現実の風物の詩ではない。

頭の中で、夏から秋を経て冬に向かい春に至る四季の移り変わりを思い描き、着物の袖、水と氷、春の風にそれぞれの季節の思いを”託し”ながら、「風やとくらむ」がもたらす心情を伝えている。

そこに、日本的な感性が四季の移り変わりにとりわけ敏感な理由が垣間見える。

時間はいやが上にも過ぎ去っていき、決して戻っては来ない。平安の人々も移りゆく時間の経過を常に感じていた。

ところが、過ぎ去った春は、次の年にはまた戻ってくる。季節は巡り、どんなに厳しい冬も、どんな猛暑の夏も、いつか春や秋になる。

時間は決して後戻りしないが、季節は永遠に巡り続ける。

季節に敏感なことは、一方では失われる時間に心を痛めながら、他方では季節が再び戻り、しかもその回帰が永遠に続くことを知っている。

一見矛盾するようにみえる時間意識の二重性を、知らず知らずのうちに感じ取る感受性。その感受性を産み出す秘密が、四季の移り変わりを愛する心の中に隠されている。

「あはれ」の美学の原点がここにある。

E. この世に出現する浄土 平等院鳳凰堂

1000年代、疫病が蔓延し地震が頻発するするなどして、社会情勢が非常に不安定なものとなった。そのために、人々はこの世の無常を思い、来世を強く意識するようになっていた。

その時代、浄土宗の僧たちは、「専修念仏」(せんしゅうねんぶつ)」、つまり、ひたすら念仏を唱えることで、死後に浄土で往生することができると説いた。

また、1052年から末法の時代に入るという「末法思想」が信じられ、「往生要集」を著した源信の「念仏を唱え、阿弥陀如来像の姿を心の中に思い浮かべることで、極楽往生への道が開ける」という考えが大きな力を発揮した。

こうした仏教思想では、穢土であるこの世と浄土のある死後の世界の間には、はっきりとした断絶がある。神仙思想において、常世や蓬莱がこの世と対立するのと同じことだ。

ところが、平安時代に栄華を極めた藤原一族は、「善を尽くし、美を尽くす」といわれる美学の下で、浄土をこの世に実現させようとした。

1053年に建立された宇治平等院の阿弥陀堂は、その典型だといえる。

その阿弥陀堂は、中央と端が二階づくりの翼廊(よくろう)でつながれ、鳳凰(ほうおう)を思わせる優美な姿のために、後の時代に鳳凰堂と呼ばれるようになった。

内部に収められた阿弥陀如来像の天蓋と背後は金箔で金色に輝き、極彩色の格天井には丸鏡がはめ込まれ、かつては堂の前の池の光をキラキラと反射していたと言われている。

そうした姿は、当時の人々に、この世に姿を現した浄土を思わせただろう。

穢土と浄土、この世とあの世がこれほど直接的に重なり合うことは、時の経過の無常さを嘆きながら、過ぎ去る春が来年も回帰するといった季節の巡りを楽しむ、平安時代に出来上がった感受性と対応している。

その特異性は、キリスト教の教会が決して天国と同一視されないことと比べるとはっきりする。

欧米の思想では、天国がこの世にあることはないし、プラトンのイデアがその影である現実世界と一体化することもない。

それに対して、日本では、浄土寺はこの世に出現した浄土だと見なされる。

かぐや姫が永遠の生命の地である月よりも人間的な情の感じられる地上を好み、帝が不老不死を望まないように、平安時代の人々は、混乱したこの世で苦しみながら、それでもこの地に留まり、この地に浄土が生成することを望んだ。

奈良時代のように浦島が愚か者と揶揄される時代は終わり、平安時代になると、常世や蓬莱の思想を受け入れながら、それらを和風に消化したのだった。

和風の美の極致ともいえる平等院鳳凰堂は、そうした和様化の見事な果実に他ならない。

F. 律令制度の和様化

聖徳太子に代表される飛鳥時代以来、大陸の律令制度が日本に導入され、天皇を中心とした貴族階級が全国の人民と土地を直接統治する政治制度を支える柱となった。

ただし、その際にも、深く根付いた地縁主義や家族主義は維持された。

「公地公民制」によって、地方豪族の領地は没収されるのが原則だったが、地位の高い貴族や有力な寺社には特例が設けられ、土地の所有が認められた。

官僚制度に関しても、伝統的な氏族制を併用し、地方豪族が古来から続く自分たちの領地の役人として任用されるなどした。

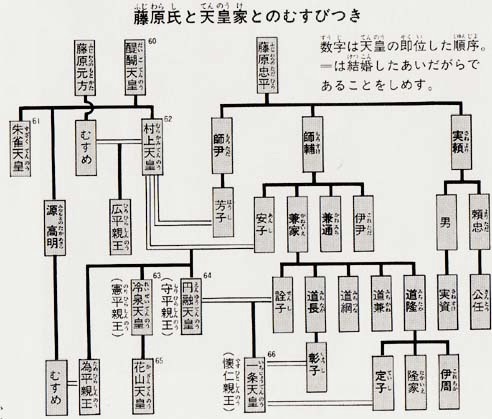

平安時代には、貴族の一族である藤原氏が圧倒的な権力を振るい、摂政関白として、実質的には天皇を超える力を持つことになった。

その権力掌握の仕方は、政略結婚を徹底的に利用したものであり、血縁関係が大きな役割を果たした。

能力よりも血が社会的な意味を持つ傾向は、現在まで続く日本的な現象だろう。

律令制度が血縁主義によって不徹底だったことは、中央政府が人民と土地を統治する制度を崩壊させる原因となり、時代とともに、大貴族や大寺社の私的土地所有を増大させ、「荘園制」へと向かう動きを活性化させた。

中央集権制度が弱体化し、地方の土地を所有する豪族たちが力を増す中で、平家や源氏など武士勢力が台頭することにもなった。

平安時代の後、武士が実質的な権力を握る鎌倉時代が始まり、武家支配が江戸時代が終わる1869年まで、約700年の間継続することになる。その原因の一つに、血縁主義による律令制度の不徹底があったことは確かである。

その意味で、土着の日本的心性が大陸から移入した政治制度を和様化した結果、武家政権が成立したと見なすこともできる。

奈良時代と平安時代が続く約500年の間、ヤマト朝廷は隋や唐の政治制度や文化を学び、日本固有の思考や心性を下地として、その上層部に受容していった。

奈良時代は、飛鳥時代に移入された仏教や律令制度を柱として、中央集権国家としての支配を確立することに力を尽くした。

その最も大きな成果は、『古事記』『日本書紀』という歴史書を編纂し、天皇を神の子孫と位置づけることなどを通して、日本が大陸の大国に匹敵する国家であるという意識を醸成したことだろう。

753年に執り行われた東大寺金堂の盧舎那仏(るしゃなぶつ)の開眼供養会(かいげんくようえ)は、国家としての威厳を内外に示した壮大な儀式だった。

平安時代の初期には、奈良時代と同様の仕方で唐に使節を派遣し、大陸の文物を受容する施策が続けられた。

その後、894年に遣唐使が廃止され、それ以降の約300年は、和様化が積極的に進められる時代へと移行していった。

その際、とりわけ日本的といえる方法が取られたことに注目したい。

日本では、新しい事物が導入される場合、それ以前の事物を排除することなく、新旧が共存する。

仏教が導入された後も、古代の神々に対する信仰が弾圧されることはなく、神と仏が共存して祀られた。その結果、私たちは、お寺でも神社でも、何の抵抗もなく手を合わせる習慣を続けている。

こうしたあり方は、私たちにとってあまりにも当たり前であるために、それが「日本的」と思うことはない。だが、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教といった宗教のあり方を知ると、神仏習合が特殊であることがわかる。

漢字と仮名についても、一種の習合が行われた。

日本には本来文字がなかったために、書記記号として外国の文字である漢字を借用した。その後、漢字の形を崩して仮名を発明したのだが、後からやってきた仮名が漢字を排除することはなく、現在でも漢字と仮名が併用されている。

奈良時代から平安時代へと移行するに従い、感受性が大きく変化したことにも注目したい。

その違いは、『万葉集』の和歌と『古今和歌集』の和歌における時間意識の違いから明らかになる。

二つの歌集ともに、人間と人花鳥風月や山川草木が一体化したものであり、自然の情景を詠うことで人の心の情感を表現するという点では共通している。人の心を花や鳥に託して詠う。

他方、『万葉集』では「今」の情景に注意が注がれるが、『古今和歌集』では時間の経過に焦点が当てられる傾向が強い。過ぎゆく春を惜しむ。失われつつあるものに「あはれ」を感じる。

そうした中で、四季の移り変わりにとりわけ敏感になっていった。

1000年前後に書かれた清少納言の『枕草子』は、随筆あるいは日記文学という形を通して、平安時代の和歌が産み出した感受性を今に伝えている。

春は、あけぼの。(中略)

夏は、夜。月の頃はさらなり。(中略)雨など降るも”をかし“。

秋は、夕暮。夕日のさして、山の端(やまのは)いと近うなりたるに、烏(からす)の寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさへ”あはれ“なり。まいて雁(かり)などの列ねたるがいと小さく見ゆるは、いと“をかし“。日入り果てて、風の音、虫の音など、はた”いふべきにあらず“。

冬は、つとめて。雪の降りたるは”いふべきにもあらず“。(後略)

(清少納言『枕草子』)

四季それぞれの美が語られるこの一節は、「をかし」「あはれ」「いふべきにあれず」といった言葉を通して、私たちが今でも感じる季節に対する情感を表現している。

とりわけ秋を待ちわびる気持ちは、「あはれ」という言葉があるだけではない。夏にも使われる「をかし」には、「いと」(とても)が先立ち、冬にも使われる「いふべきにもあらず」には「はた」(さらにまた)が付けられることで、より強い気持ちが示される。

このように見てくると、奈良時代と平安時代において、現代の私たちが日本的と考える政治制度、思考、感受性、文化、美意識などが成立したということに納得がいくのではないだろうか。

その後、天皇と貴族を中心にした時代から、武士が権力を握る時代へと移行し、江戸時代まで続くことになる。

そこで何が新たに加わり、日本がどのように変わっていったのか、興味は尽きない。