平安時代の後半、平家や源氏といった武士団が勢力を拡大し、源平の合戦を経て、12世紀後半になると源頼朝が鎌倉に幕府を開くまでに至った。

その後、江戸幕府が崩壊する1868年までの約700年間、武士階級が政治の支配権を握ることになる。

その間、天皇家を中心とした貴族たちは京都に留まり、名目上は天皇が国家を支配し、武家の棟梁は征夷大将軍といった称号で朝廷に仕えるといった政治体制が取られた。

政権は鎌倉幕府から室町幕府、信長や秀吉の時代を経て江戸幕府へと移行したのだが、形式上は朝廷と武家による権力の二重構造が継続されたのだった。

その一方で、時代と共に農民や商人といった庶民の勢力が拡大し、文化の担い手は、京都の宮廷や寺院だけではなく、武士階級へ、そして一般の民衆へと広がっていった。

平安時代の公家文化が、鎌倉時代に入ると禅の影響を強く反映した武士の文化を生みだし、最終的には江戸時代の町人文化の中で成熟したといってもいいだろう。

私たちが現在日本の伝統と見なすものは、こうした歴史の流れの中で徐々に生み出されて来たものに他ならない。

ここではまず最初に、鎌倉時代と室町時代を通して、平安時代から何が変化し、何が新たに産み出されたのか、見ていくことにする。

鎌倉時代と室町時代:1183(1185, 1192) – 1573年

平安時代の半ばから、天皇を頂点とした宮廷貴族による政治支配体制が揺らぎ始め、源氏や平家に代表される武士階級が台頭するようになる。その理由はどこにあるのだろうか?

A. 武士集団と封建制社会

飛鳥時代(7世紀)後半、聖徳太子に代表される天皇家を中心にした勢力によって律令制が導入された。

その目的は、地方の豪族たちの土地および人民の私有を廃止し、戸籍を作り、農地(班田)の耕作権や租税制度を整備し、全国を朝廷の支配下に置くことで、中央集権制度を確立しようとするものだった。

しかし、日本における律令制には最初から例外が設けられていた。

高い身分を持つ貴族や大寺社には荘園の所有が認められた。官僚制度においても血縁による氏族制が残され、地方の豪族も支配体制の中に組み入れ、伝統的に支配してきた地域の支配権が完全に奪われることはなかった。

そのために、公地公民制度が完全に行われることはなく、有力者には土地私有の余地が残された。

平安時代中期以降、そうした例外が墾田の開発を盛んにさせることになる。開墾をすればその農地の所有が認められる。実際には、その権利は確かなものではないので、まず、墾田を中央政府から派遣された役人(受領)に寄進する。そして、見返りとして荘園の長官に任命され、在地領主として実質的な支配権を確保といったシステムが作り上げられた。

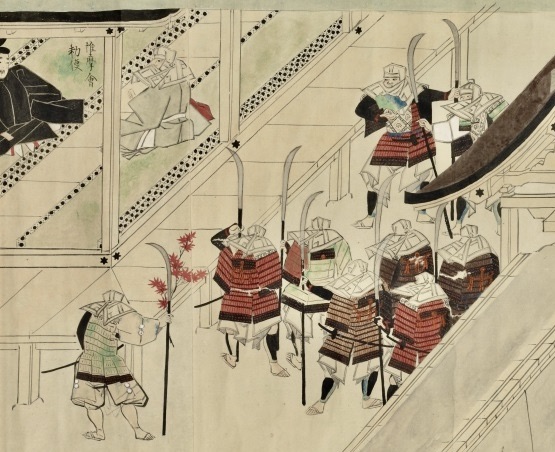

その後、在家領主たちが勢力を拡大するにつれて土地に関する争いが増加し、次第に武装集団が形成された。そこに集められた人々の中には、律令制の中で徴兵された人々や、農民の中で富を蓄えた富豪層に雇われた私兵たちがいたかもしれない。

そうした武装集団が、宮廷から派遣された下級貴族や官僚をトップに据え、各地で大規模化していくことになる。

また、皇室にゆかりのある清和源氏や桓武平氏のような下級貴族が棟梁となる武士集団も形成され、平安時代末期から鎌倉時代にかけて、中央政府の権力を掌握するほどの力を持つようになっていく。

各地の武士集団が地方の支配権を掌握したことは、日本の政治体制が、律令制に基づく中央集権制度から、武士が権力を握る封建制度へと移行することを意味している。

中央の幕府は、形式的には天皇から征夷大将軍などといった名称で権力を委任され、その上で、地方の豪族や武士集団を統括する。そうした形での封建制が、鎌倉幕府や室町幕府の政治形態だった。

B. 鎌倉時代から室町時代へ:武士の台頭

12世紀後半に源頼朝が鎌倉幕府を開いたが、それによって武士団の支配が確立したわけではなく、江戸時代に至るまで政治体制の混乱は続いた。

1221年の承久(じょうきゅう)の乱では、後鳥羽上皇が鎌倉幕府に対して挙兵するといった事件が起こり、宮廷と幕府の力関係がまだ安定していなかったことを示している。

13世紀後半になると、皇位継承を巡り”大覚寺統”と”持明院統”という二つの系統に分かれて対立し、幕府に調整を求めるという自体が発生した。

その中で、幕府による調整は絶えずどちらかの派の不満を招き、最終的には、1331年に大覚寺統の後醍醐天皇が幕府に対して不満を抱く武士勢力を結集し、鎌倉幕府を倒すことになる。

ただし、それ以降も皇室内部の争いは解決せず、大覚寺統の後醍醐天皇が吉野に朝廷を移す一方、足利尊氏は京都で持明院統の光明天皇を擁立し、吉野の”南朝”と京都の”北朝”という二つの朝廷が正当性を主張する状態が1392年まで続いた。

こうした状態は天皇家や公家の権威の失墜を招き、律令制以来の旧勢力の弱体化を決定付け、足利将軍家を中心とする室町幕府の下での武家支配の強化へと繋がっていく。

その一方で、足利尊氏だけではなく、南朝側についた楠木正成や新田義貞などの有力な武士に代表されるように、各地の有力な武士団が組織化されていった。

第3代将軍・足利義満の時代には、守護大名たちの勢力は幕府の統制下に置かれ、金閣寺に代表される北山文化が開花するなど、安定期を迎えたといえる。

しかし、その一方で、地方の大名たちの力も増大を続け、地方分権化が進行したことも事実である。

すでに鎌倉時代から農業技術が進歩し、二毛作、牛馬での耕作、肥料の開発、灌漑施設の整備などが行われ、生産力が向上した結果、自立する農民たちが誕生していた。

農民の自立と並行して、農具や日用品を作る職人たちも自立できるようになり、手工業が活発化して市場が成立する。

市場ができ、その間を結ぶ交通網が整備されると、貨幣経済が農村や町にも浸透し、その結果規模の大きな都市が発展するようになる。

武家勢力はこのようにして活性化した地方を広域にわたって支配し、政治権力と経済力を増大させていたった。

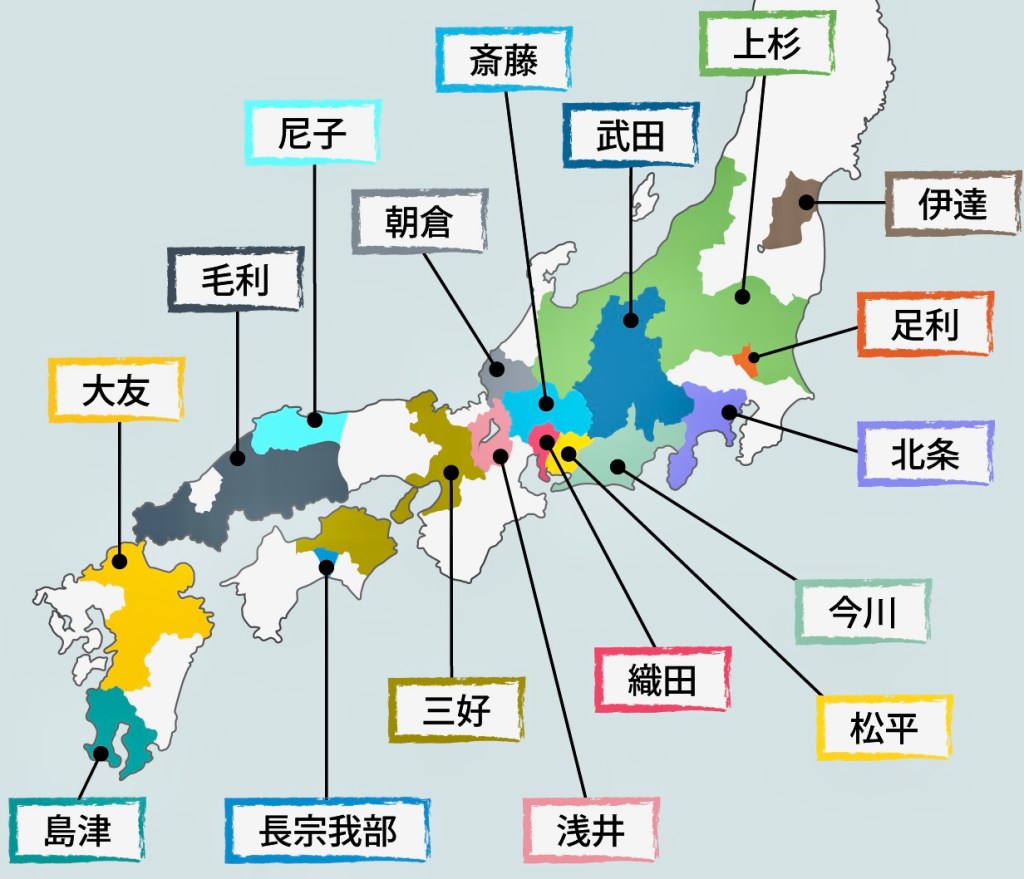

8代将軍・足利義政の時代、1467年に始まる応仁の乱では、有力守護大名たちが反乱を起こし、室町幕府の弱体化を招き、戦国時代の幕開けを告げる。

室町幕府は形式上は1573年まで続くのだが、しかし実質的には、15世紀末から16世紀末にかけて各地で大名たちによる争いが頻発し、守護大名に代わり戦国大名が台頭することになった。

その戦国時代を制したのが、織田信長と豊臣秀吉であり、続く徳川家康が江戸幕府を開設することで、武士の時代の安定期が訪れることになった。

以上のように鎌倉時代から室町幕府と続く約300年の流れを大きく見渡してみると、宮廷から武士へと権力が移行し、力を付けた武士たちが勢力を競い合い、最終的には戦国大名たちの登場に至る時期だということができる。

C. 末法思想と浄土

武士階級の台頭は、皇室を中心とした貴族の勢力、そして、武装した僧兵を有する寺社勢力とがからみあった権力構造の均衡を崩すことにつながり、支配層の不安定化を招く結果になった。

それと同時に、大火、飢饉、地震、伝染病といった災禍が数多く起こり、社会全体が混乱状態にあった。

そうした社会情勢の中で、厭離穢土(えんりえど)、つまり「現実の世の中は穢れた世界」だと見なし、末法(まっぽう)思想が信じられたのは自然なことだといえる。

末法思想とは、正しい教えが行われている”正法”が過ぎると、外見は教えを守るように見えるが真の信仰が廃れる”像法”が続き、最後には誰もが信仰を行わず悪が世を支配する”末法”が来ると考える、宗教的な歴史観。

平安時代後半、1052年から末法の時代が始まるという説が広まった。

その時代の人々の不安は、六道絵、地獄草紙、飢餓草子といった絵画にはっきりと描き出されている。こうした絵画に、平安貴族の「あはれ」の美学はない。

本来であれば、仏教はこの世で苦しむ人々の救いとなるはずのもの。しかし、平安時代末期には、興福寺や比叡山延暦寺などを拠点として僧侶たちが権力と結び付いて争いを繰り返し、一つの寺社の内部でも激しい権力闘争が行われていた。

そのために旧来の宗派は人々の救いとなることができず、いわゆる鎌倉仏教と呼ばれる6つの新しい宗派が次々に生まれることになる。

鎌倉仏教は、浄土系(浄土宗、浄土真宗、時宗)、天台系(日蓮宗)、禅宗系(臨済宗、曹洞宗)に分けることができるが、全てに共通するのは、学問や修業を必要とするのではなく、「誰もが一心に念仏や題目を唱えることで救われる」と説く点にある。

しかも、救いは死後に訪れるのではなく、穢土がそのまま浄土になりうるとする。

人々が今実際に生きているこの世が、そのまま悟りの世界になり。そうした考えの根底には、現世を肯定する思想がある。

浄土寺はこの世に現れた浄土に他ならない。

そうした考えは、浄土系の宗派では否定されていると言われることが多いのだが、しかし、この世に浄土寺を作ってしまう日本的な宗教観のベースには、古来から続く現実主義的な世界観が存在し続けている。

その意味では、平安時代に空海が説いた「即身成仏」ともつながっている。この身のままで即、成仏が可能なのだ。

各宗派間の違いはあるにしても、日々の生活の中で心の救いをもたらしうる宗教のあり方は、一般の民衆に広く受け入れられうるものであり、民衆の生活に広く浸透していった。

とりわけ禅宗系の宗派は武士階級と深く結び付き、平安時代の貴族文化に新たな要素を付け加えることになっていく。室町時代の能・狂言、水墨画、石庭、茶道などは、禅的な精神性を源としていると考えられる。

D. 過去の伝統への憧れ

平安時代の宮廷文化が失われつつある時代、貴族だけではなく、新興の武士たちの中にも、平安文化を懐かしみ、憧れる人々が出てきてもおかしくはないし、むしろごく自然な心の動きだともいえる。

鎌倉時代の初期に成立した『新古今和歌集』は、平安時代の美意識を決定付けた『古今和歌集』の後を継ぐ和歌集であり、そこで用いられた代表的な技法が”本歌取り”だったことは、新古今の時代が過去の伝統に基づくものだったことを明確に示している。

“本歌取り”とは、すでに知られている和歌などで使われた言葉を再利用し、自分が詠む歌の中に取り込み、本歌のイメージを喚起しながら、新しい歌を産み出していく技法。

現代の用語であれば、”間テクスト性”を最大限に活かした文学技法ともいえるし、尊敬する作品に対する”オマージュ”を籠めて新たな創作を行う表現法ともいえる。

その代表的な例として、藤原定家の有名な和歌を取り上げてみよう。

春の夜の 夢の浮橋 とだえして 峰にわかるる 横雲の空

何の前提も知らないとしても、この和歌から、春の夜、浮橋のように儚い夢から目が覚めた時、山の峰にかかる雲が左右に別れ、明け方の空に流れてゆく、といった情景を読み取ることはできる。

しかし、定家がこの和歌を詠うにあたって、数多くの和歌や物語の知識が前提にされている。

『古今和歌集』に収められた壬生忠岑(みぶのただみね)の和歌はその中の一つ。

風ふけば 峰にわかるる 白雲の たえてつれなき 君が心か

風が吹くと、峰にかかる白い雲はちぎれ、分かれてしまう。その雲のように、私たちも離ればなれになり、関係が「たえて」しまうほどに、あなたの心は「つれない」。

このように歌う和歌から、藤原定家は「峰にわかるる白雲」を取り出し、「峰にわかるる横雲」という言葉に変える。

その本歌取りによって、「春の夜」の歌は、愛する女性や恋に直接言及することなく、「とだえし」や「わかるる」という言葉によって恋する相手への切ない想いを暗示する。

逆に言えば、前提となる知識なしには、歌が秘めた恋心を理解することはできない。

「夢の浮橋」という言葉は、”本歌取り”の対象が和歌だけではなく、物語にも及ぶことを示している。

『源氏物語』の最後の帖の題名は「夢浮橋(ゆめのうきはし)」。定家はその題名を自らの歌の中に読み込んだのだ。

「夢浮橋」の巻で語られるのは、薫(かおる)が、彼のもとから逃げ去った浮舟(うきふね)になんとかもう一度会おうする試み。しかし、浮舟は頑なに再会を拒み、薫の望みを聞き入れようとはしない。

『源氏物語』は、その後二人がどのようになったのかわからないまま、54帖に渡る長い物語の結末を迎える。

定家はその最後を受けて、「夢の浮き橋とだえして」と物語が途絶えたことを指し示す。そして、薫と浮舟の複雑に絡み会った愛を下敷きにしながら、自らの歌の世界を作り上げたのだった。

鎌倉時代の初期において、過去の伝統に基づいた創作法が『新古今和歌集』を代表する技法になったことは、文化に携わる人々が平安時代の伝統を懐かしみ、それを取り入れながら自分たちの文化を作り出そうとした意識の現れに他ならない。

そうした人々は、権力を失いつつあった宮廷人だけではなく、新興の武士たちの中にもいた。

西行(さいぎょう)は武士出身で出家した歌人。源実朝(さねとも)は鎌倉幕府の第三代将軍。

心なき 身にもあはれは 知られけり 鴫立つ沢の 秋の夕暮れ (西行)

出家して俗世間の感情(心)を捨ててしまった僧である私でも、秋の夕暮れに小川から飛び立つ鴫(しぎ)の姿を見れば、自然と「あはれ」は感じられる。

おほかたに 物思ふとしも なかりけり ただ我がための 秋の夕暮(源実朝)

普通であれば物思いにふけるような気持ちではないけれど、今日の秋の夕暮れは、私に物思いをさせ、感慨深い。

これらの和歌から発する抒情性は、伝統文化への憧れを心に抱く者たちが、秋の夕暮れに包まれた時に生まれてくる感慨から生まれるものだ。

E. 無常

失われつつある平安朝の文化への哀愁があった一方、末法の世の儚さを「あはれ」ではなく、「無常」と感じ取る感受性も生成していた。

その変化は、『源氏物語』から『平家物語』への移行を見るとよくわかる。

『源氏物語』を通底する「もののあはれ」が、『平家物語』では「諸行無常」になる。

祇園精舍(ぎおんしょうじゃ)の鐘の声、諸行(しょぎょう)無常の響きあり。娑羅双樹(さらそうじゅ)の花の色、盛者必衰( じょうしゃひっすい)の理(ことわり)をあらはす。驕れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者(たけきもの)もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。

(『平家物語』)

祇園精舍とは古代のインドにあった寺の名前で、その寺院の鐘の音を聞くと、この世のすべての現象は絶えず変化し何一つ留まることはないという、世の無常を思わせる。

釈迦が入滅(死去)したとき臥床にあったといわれる二組のサラノキの花でさえもいつかは散ってしまい、どんなに栄華を誇るものも最後は衰えていく世の定め。

全ては「春の夜の夢」のようであり、「風の前の塵」にすぎない。

時は常に過ぎ去り、全てを流してしまう。平安時代の人々もその流れに敏感であり、四季の移り変わりを和歌に書き留めてきた。しかし、末法の世がひしひしと感じられるようになると、失われていくものを雅な気持ちで受けとめることは難しくなり、この世の無常を嘆く気持ちが強くなる。

13世紀冒頭に執筆された鴨長明の『方丈記』は、『平家物語』と同様の無常観を示している。

行く川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。

(鴨長明『方丈記』)

ここでも、全ては「久しくとどまることなし」という無常観が前面に打ち出されている。

鴨長明は、1180年に平清盛が強行した福原遷都で、現在の兵庫県神戸市の平野(ひらの)に新しい都を建てようとし、京都の建物を次々と解体した惨状に言及した章で、人々の心持ちを「浮雲の思ひ」と表現する。

古京はすでに荒れて、新都はいまだ成らず。ありとしある人は皆浮雲の思ひをなせり。

(鴨長明『方丈記』)

794年の平安京への遷都以400年近くに及び栄えてきた京の都さえ、荒れ果ててしまう。その姿を目にした時に、多くの人々が無常観を抱いたに違いない。

そうした世界観が貴族階級や武士階級だけではなく、農民や商人といった庶民にまで広がる時、人々が拠り所にするのは、宗教ということになる。

しかし、旧来の仏教は寺社内部での権力闘争に明け暮れ、救いをもたらしてはくれない。鎌倉新仏教と言われる宗派は、そうした中で生まれてきたのだった。

禅僧である道元(どうげん)が執筆した『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』の「道心」の巻には、無常に基づいた教えが説かれている。

しばらく心を無常にかけて、世のはかなく、人の命の危ふきこと、忘れざるべし。

我は、世のはかなきことを、思ふと、知られざるべし。

あひかまへて、法を重くして、我が身、我が命を軽くすべし。

道元『正法眼蔵』「道心」

この世のあらゆるものは儚く、人間の生命もいつ失われる分からない。そうしたことに思いを馳せることは、「諸行無常」、「久しくとどまることなし」、「浮雲の思ひ」と共通している。

では、そうした事態に対して、禅の教えは何を説くのか?

道元は、「心を無常にかけて」と言い、「我は(・・・)思うと、知られざるべし」と言う。

「心を無常にかけて」とは、この世を無常だと感じるその心もやはり無常なものであり、儚く空しい存在であると意識するということ。全てが空しいという中には、空しいと感じる心も含まれる必要がある。つまり、そのように感じること自体が空しいのだ。

「我、(・・・)、思ふと、知られざるべし」に関して、「思う我」の存在が主体としてあり、この世を客体として捉えているように一般には考えらる。しかし、その「我」さえも「知られざる」、つまり「知られてはいないと考えるべきだ」と、道元は言う。

そして、無常を感じる「我」も無常なのだということを悟れば、自分の肉体にも生命にも重きを置くことはなくなり、「法」、つまり仏の教えを重んじることが第一だという教えが理解できる。

こうした道元の教えは、『正法眼蔵』の最初の巻「現成(げんじょう)公案」に、「自己を忘れる」という言葉で明確に示されている。

仏道(ぶつどう)を習ふといふは、自己を習ふなり。自己を習ふといふは、自己を忘るるなり。自己を忘るるといふは、万法(ばんぽう)に証(しょう)せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の身心(しんじん)および他己の身心をして脱落(だつらく)せしむるなり。

道元『正法眼蔵』「現成公案」

自分を忘れることは、主体としての「我」の意識を消滅させること。そのようにすることで、「我」と万物はあたかも紙の表と裏のように一体化したものになり、”縁起”で結ばれる。それは”無我”の状態ということもでき、「我」が万法を証明するのではなく、万法が「我」を証明する。

自己を忘れることで、自分の心や体だけではなく、他者の心や体も同様に、解脱(げだつ)することができる。

「我」も「他者」も「世界」もそれ自体で存在するのではなく、”縁起”の中で互いに関係し、時の経過とともに、それぞれが、「今、ここ」に現象として存在するにすぎない。その自覚が悟りにつながる。

このようにして無常を突き詰めると、この世の無常だけではなく、「我」の無常にまで行き着き、仏教の悟りの境地である「涅槃(ねはん)」へと至る。

鎌倉時代から室町時代に移行する時期に執筆された吉田兼好の『徒然草』では、鎌倉時代前期に書かれた『方丈記』と比べ、この世の無常に対してゆとりのある姿勢が感じられる。

兼好は何もすることがないままに日々を暮らしていて、「あやしうこそ物狂ほしけれ」という気分になるのだが、書き付けることは「心にうつりゆくよしなしごと」にすぎない。

つれづれなるままに、日くらし硯に向かひて、心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく書き付くれば、あやしうこそ物狂ほしけれ。

吉田兼好『徒然草』

全てが時間の経過とともに失われるこの世を前にして、『平家物語』であれば「諸行無常」を嘆いたのに対して、吉田兼好は、無常の世こそ「いみじ」(=すばらしい)と言う。

あだし野の露消ゆる時なく、鳥部山(とりべやま)の烟(けぶり)立ち去らでのみ住み果つる習ひならば、いかにもののあはれもなからん。世は定めなきこそいみじけれ。

吉田兼好『徒然草』

あだし野は京都の墓地。鳥部山は火葬場。

もしあだし野の露が消えず、鳥部山の煙は風に流されず、私たちの命が失われることなく永遠の留まるのであれば、「もののあはれ」を感じることはない。

むしろ、この世が常に変化するからこそ、価値があり、素晴らしい。

兼好のこの「心にうつりゆくよしなしごと」は、無常を肯定的に受け止める心のあり方をはっきりと示している。

だからこそ、吉田兼好は次のような美学を口にすることができた。

花は盛りに、月はくまなきをのみ、見るものかは。雨にむかひて月を恋ひ、垂れこめて春の行知らぬも、なほ、あはれに情深し。咲きぬべきほどの梢、散りしおれたる庭などこそ、見所多けれ。

吉田兼好『徒然草』

不在のものを通して、存在を思う。その心持ちが「あはれ」を感じさせ、深い情趣を生み出す。だからこそ、満開の花よりも散った花の方が見る価値がある。それが無の美学となる。

同様の美学を、すでに鴨長明が『無名抄』の中で論じていた。

詮(せん)はただ、言葉に現はれぬ余情、姿に見えぬ景色なるべし。(中略)例へば秋の夕暮れの空の景色は、色もなく声もなし、いづくにいかなる故(ゆえ)あるべしとも覚えねど、すずろに涙のこぼるるが如し。

鴨長明『無名抄』

ここにないものが、なぜかわからないけれど、これという根拠もないままに、涙を誘う。鴨長明のこの幽玄の美学を、100年以上の歳月を経て、吉田兼好がより具体的に言葉にしたと言ってもいいだろう。

F. 禅的な美の形

武士階級を中心に受容された禅は次第に民衆にも普及し、世俗化する過程で様々な分野へと広がっていった。

その代表的な例として、ここでは建築、庭園、水墨画、能を取り上げていこう。

I. 建築

15世紀前半に建立されたと推定される臨済宗・円覚寺舎利殿(しゃりでん)は、禅宗様(ぜんしゅうよう)と呼ばれる建築様式を現在に伝えている。

平安時代を代表する平等院鳳凰堂と比べると、円覚寺舎利殿の簡素さがはっきりと感じられる。

足利義満が1398年に建てた臨済宗・鹿苑寺(ろくおんじ)の舎利殿は、建物に金箔が貼り詰められていることから金閣寺(きんかくじ)と呼ばれる。

金閣寺は三層の楼閣で構成される。一階は和様の住宅風、二階は和様の仏堂風、三階は禅宗様。

約100年後の1489年、足利義政(よりまさ)が応仁の乱の後で隠遁生活を送るために造営した東山山荘の観音殿、通称銀閣寺は、一階が和風の住宅で、二階は禅宗様の仏堂。

金閣寺に比べ、さらに簡素なものになり、無への指向を高めていることがわかる。

その後もこうした流れが続き、極小で質素な茶室へと繋がっていく。

ちなみに、抹茶の習慣は、鎌倉時代に臨済宗の開祖・栄西(えいさい)が大陸からもらたしたものであり、栄西は1214年に『喫茶養生記』を源実朝に献上したとされることもある。

II. 庭園

室町時代末期には、禅宗寺院で枯山水が流行し、砂と石だけで目に見えない宇宙全体を表現する庭が造られた。

16世紀に作られた大仙院書院の庭園では、狭い空間の中に巧みに石が配置され、山水の水が流れ落ちて河となり、海に注ぐ様が想像される。

龍安寺の方丈庭園になると、白砂の上に大小15個の石が配置され、見る者の想像に強く訴えかてくる。

どちらの石庭でも、目に見えるものは最小限に抑えられ、そのことで逆説的に無限大の世界が浮かび上がってくる。

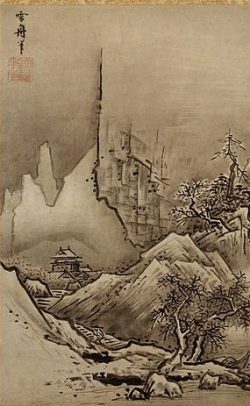

III. 水墨画

水墨画は、黒い墨だけを使い、モノクロームの世界を描きながら、華々しい彩色を施された絵画に匹敵するか、それ以上の美を生み出す。

水墨画の精神は、「造化の真」を捉えるというもの。

その表現としては、目に見える風景の全てを描くのではなく、山水の景観を端に寄せ、余白(無)を残すというもの。そうした表現が、”余情”を醸し出す。

従って、水墨画が禅宗と同時に大陸からもたらされたことに不思議はない。

室町時代後半に至り、雪舟や能阿弥が登場し、日本の水墨画は一つの頂点を迎えた。

IV. 能

能も、余情の美を最大限に生みだそうとする舞台芸術だといえる。

舞台装置、音楽、そして、数少ない演者たちの動き言や葉も、最小限に留められる。しかも、中心になる演者(シテ)の顔には能面が付けられ、感情を覗うこともできない。

しかし、まったく表情を変えない能面を付けたシテの動きに従って、瞬間毎に無限の感情が見る者に伝えられる。

能の完成者である世阿弥によれば、「秘すれば花」なのだ。

「秘すれば花」の心は、次のように説明される。

そもそも、花といふに、万木千草において、四季折節(おりふし)に咲くものなれば、その時を得て珍しきゆえに、翫(もてあそ)ぶなり。申楽(さるがく)も、人の心に珍しきと知る所、すなはち面白き心なり。花と、面白きと、珍しきと、これ三つは同じ心なり。いづれの花か散らで残るべき。散るゆえによりて、咲く頃あれば珍しきなり。能も、住する所なきを、まづ花と知るべし。住せずして、余の風体に移れば、珍しきなり。

世阿弥『風姿花伝』「第七別紙口伝」

花は季節に合わせて咲き、人々はその時々で花の美しさを翫(もてあそ)ぶ、つまり、その美を楽しみ、珍重する。

珍しいというのは、他の花とは違う独特な花を指すのではない。

季節は絶えず移り変わり、種から芽に、芽から花へと姿を変え、最後は散ってしまう。開花した姿で永遠に留まることはない。その意味で無常の中にある。

だからこそ、開花した姿が珍しく、面白く、興味をひかれるのだ。

「散るゆえによりて、咲く頃あれば珍しきなり」という美学は、吉田兼好の「咲きぬべきほどの梢、散りしおれたる庭などこそ、見所多けれ」という美学と相通じるものがある。

「秘すれば花」の「秘する」も同様に、隠して見せないというのではない。常に開花した花を表現するのではなく、仏教の言葉でいえば「縁起」、より具体的には、種、芽、落葉、枯れることなどの全ての過程を内に秘めた花こそが真実の花なのだ。だからこそ、「咲くゆえに花、散るゆえに花」と言われる。

最小限の物語、小さな舞台、簡素な舞台装置、様式化された演者の動き、それらの表現は極度に制限され、その余白に無限の世界が現出する。そのような能が、同時代の枯山水や水墨画と同じ禅的な精神に基づいていることは疑いを入れない。

平安時代の天皇を中心とする貴族社会が徐々に崩壊し、武士階級が権力を掌握していった鎌倉時代から室町時代を通して、過去を憧憬する動きがあると同時に、禅的な無常を柱とした文化が様々な形で表現されていった。

当時の武家政権はまだ他の大名たちを完全に掌握するに至らず、室町時代の後期は戦国の世に突入し、様々な武士団が闘争を繰り広げることになる。

その中から織田信長が現れ、豊臣秀吉を経て、徳川家康が天下を統一し江戸幕府を開設する。そして、明治維新までの約300年の間、幕府が藩を支配する強固な封建制度が続くことになる。