江戸時代の後半、幕藩体制の土台が揺らぎ始めると同時に、鎖国を続けていた日本にも、少しずつ外国文化の影響が入り込んでくるようになった。

幕藩体制について言えば、商業活動の活発化は、幕府や藩の経済だけでなく、武士たちの社会的な立場をも危うくすることとなった。

江戸時代前半には幕府が藩を支配する封建体制が確立し、武士の兵士としての役割は終わりを迎えていたが、彼らの主な収入源は農民から取り立てる年貢に限られ、自ら商売などをして収入を得る道は閉ざされていた。

その一方で、町人の経済力は増大し、武士階級が町人階級に依存するような状況さえ生まれ、幕藩体制は次第に弱体化していった。

外国文化の影響について見ると、当時の人々の暮らしの中に直接入り込むことはほとんどなかったものの、学問や芸術の世界ではその影響がはっきりと現れていた。

特に絵画の分野では、古くから続く日本独自の表現方法に新しい風が吹き込み、大きな変化が生まれたことは注目に値する。

A. 幕藩体制の揺らぎ

江戸時代の中盤以降、享保の改革(1716-1745)、寛政の改革(1787-1793)、天保の改革(1841-1843)と、3つの大きな改革が行われた。

それらの改革の背景にあるのは幕府や藩の財政危機であり、社会が不安定化したことに対する対応策を、それぞれの時代に対応する形で行ったものだった。

i. 経済活動の発展

江戸時代における経済の基礎は農業であり、新田開発や農業技術の発展によって農産物の生産力が向上した。また、作物が商品として流通するルートも整備されていった。その結果、農村にも貨幣経済が浸透し、農民の生活は次第に二極化していくことになる。

一方では、肥料などの購入に困窮し、生活が苦しくなって日雇いや小作人に転落する農民が現れ、他方では地主となり富を蓄える豪農も誕生した。

こうして農民の二極化が進むと、本来、田畑を持ち、検地帳に記録された本百姓が負担する年貢によって支えられていた幕府や藩の財政にも、影響が及ぶようになる。小作人の増加は「本百姓制度」を根幹とする幕藩体制を動揺させる原因となったのだった。

参勤交代制度による交通網の整備も手伝い、農産物の流通が活発になるに従い、都市を中心として商業が飛躍的に発展することになる。

幕府も大名たちも財源の多くを年貢に依存していたため、日常生活を送るためには米やその他の穀物などを貨幣に換える必要があった。

しかし、武士は商業活動を行えなかったため、特定の商人に委託して品物を売却させることが一般的だった。また、時には商人から借金をすることもあり、こうして武士階級も消費経済の枠組みの中に組み込まれていった。

都市では、穀物のみならず、農産物から加工された衣料品なども取引されるようになり、江戸や大坂を中心に市場が成立した。それに伴い、問屋・仲買・小売といった商人の分化が進み、同業者組合も形成されていった。

幕府もこうした商業制度を利用し、商人から営業利益を徴収することで税制の立て直しを図るなどの政策を取るようになった。

このように、商品経済が発展するにつれ、経済の実権は有力な商人たちの手に移り、越後屋三井家や紀伊国屋文左衛門といった豪商たちは、幕府や藩の財政に深く関わる存在となっていった。

実際、江戸時代中期に政治経済を論じた太宰春台(しゅんだい)によれば、「今の世の諸侯は、大も小も皆首を垂れて町人に無心をいひ、江戸、京都、大坂、其外処々の富商を憑(たのん)で、其の続け計(ばかり)にて世を渡る」(『経済録』)というのが、現実だった。

ii. 幕府と藩の力関係

幕府は諸藩の支配を確立するため、藩の財政を圧迫するさまざまな政策を実施した。その中でも、参勤交代と御手伝普請(おてつだいぶしん)は特に大きな効果を発揮した。

参勤交代は、大名が毎年国元と江戸の間を往復するだけでなく、江戸に大名の妻子を常住させるという制度。その費用は膨大で、諸藩の財政は逼迫し、慢性的な窮乏状態に陥った。

御手伝普請は、江戸城や江戸の町の土木工事、さらには農地確保のための大河川河口の灌漑工事など、大規模な事業を外様大名に負担させる政策。この負担も、藩財政をさらに圧迫する要因となった。

これらの政策により、諸藩の財政は逼迫し続け、幕府が諸藩を統治する封建制度の維持が容易になったことは確かである。

しかし、幕府自身も貨幣経済の波に呑まれ、慢性的な財政難に悩まされていた。幕府が行った改革の核心は、常に財政再建にあったと言っても過言ではない。

そうした中、江戸時代も後半になると、いくつかの藩では家門による人事ではなく、能力のある下級武士を登用して財政の立て直しを図るようになっていった。

その代表例が薩摩藩や長州藩である。

薩摩藩では、藩主島津家のもとで西郷隆盛や大久保利通が登用され、藩政改革を推し進めた。

また、長州藩でも吉田松陰をはじめ、木戸孝允(桂小五郎)、高杉晋作らが活躍の機会を得て、藩の体制を整えていった。

そして、こうした改革に成功した藩は実力をつけ、やがて幕府に対抗する勢力へと成長する。最終的に幕府を倒し、明治維新の政府においても中核的な存在となっていく。

B. 異文化の足音

i. 蘭学

江戸幕府は基本的に鎖国政策を続け、ポルトガルやスペインといった、貿易とともにキリスト教の布教を伴う国々との関係を断った。そして、オランダのように宗教を伴わない国との交易のみ、長崎の出島などに限って認めていた。

1720年になると洋書輸入の禁止が緩和され、キリスト教に関わるものを除く洋書の輸入が許可された。その際、日本に入ってきた書籍の多くは漢訳本だったが、あわせてオランダ語の学習も行われるようになった。

洋書解禁の主な目的は、ヨーロッパの進んだ技術を学び、国内の生産を増やし、産業を発展させることで、幕府の財政難を改善することにあった。

その政策により、実用的な医学や馬術、そして博物学、地理学、天文学、物理学など、さまざまな学問が学ばれた。

しかし、技術だけでなく、その根底にある実証主義や科学的思考も、日本の中に入ってくるきっかけとなった。

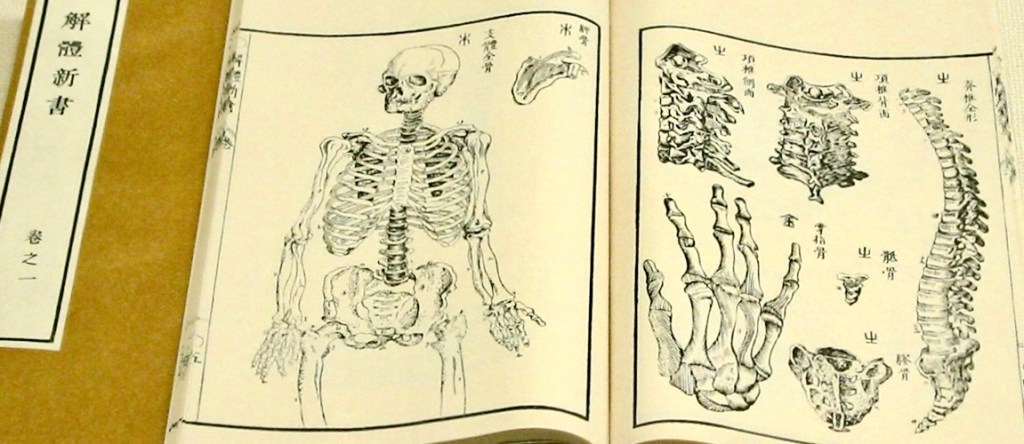

オランダの書籍を通じて学ばれた学問は「蘭学」と呼ばれ、その最大の成果の一つが、オランダ語の解剖学書『ターヘル・アナトミア』を翻訳し、1774年に『解体新書』として刊行したことである。

翻訳者の一人である杉田玄白の著書『蘭学事始』によれば、翻訳に取り組んだ理由は、江戸の小塚原で人体解剖を行った際、『ターヘル・アナトミア』に付された図の正確さに感銘を受けたことによるという。

このため、訳書にも、小田野直武(おだの・なおたけ)によって描かれた精密な解剖図が添えられている。

ii. 心学

このように、学問の世界では蘭学による実証主義精神がある程度の広がりを見せたかもしれないが、しかし、そうした精神が日常的な生活に関係することはなかった。

一般の人々が親しんでいたのは、幕府が推し進める朱子学を卑俗化した道徳の教えだった。

石田梅岩(いしだ ばいがん:1685-1744)が説いた「心学」では、人間はすべて同じ存在であり、士農工商という身分は単なる職業にすぎないとする。

そして、商業活動については、利益を求めること自体が悪なのではなく、勤勉・倹約・正直・孝行・信頼・忍耐といった朱子学の倫理に基づく道徳に従って行うことが重要であるとした。

「分を知り、足ることを知ること」が「天道」に適うという倫理観は、幕府の統治政策を、民衆の中からも支えるものだったといえる。

石田梅岩の思想は、朱子学を基本に、神道や仏教や老荘思想などを取り入れたものであり、日本に古くから根付く現実主義的な心情に支えられている。そこに、蘭学的な実証主義精神の影響は感じられない。

iii. 地球図で日本を見る — 本居宣長と上田秋成の「日の神論争」

石田梅岩とは違い、本居宣長(1730-1801)は、渡来文化の存在を明確に意識した上で、それらを非日本的だと断じ排除することで、「国学」を確立した。

彼が攻撃対象としたのは、新来の蘭学ではなく、飛鳥時代以降、日本の思想や文化に大きな影響を及ぼしてきた仏教と儒教。

そして、『源氏物語』に描かれる「もののあはれ」こそが、日本に太古から伝わる自然な情緒や精神、つまり「大和心(やまとごころ)」であり、善悪の倫理的な判断を迫る外来の宗教や思想は、人間のあるがままの感情を損ねる「漢意(からごころ)」だと考えたのだった。

そのような思考に立脚した本居宣長は、『古事記』を実証的かつ文献的に研究し、日本古来の伝統を重んじる「国学」の基礎を築いた。

その際に彼が取った姿勢は、『古事記』に書かれている事柄は、神話も含め、全てを信じるというものだった。

そして、その論理に従うと、天照御大神(あまてらすおおかみ)は太陽そのものであり、その光が世界全体を照らすことになる。

その理論的な帰結は、他の国の世界創世神話は誤りであり、真実を伝える日本の神話を信じれば、日本が全世界の宗主国となるべきである、と続く。

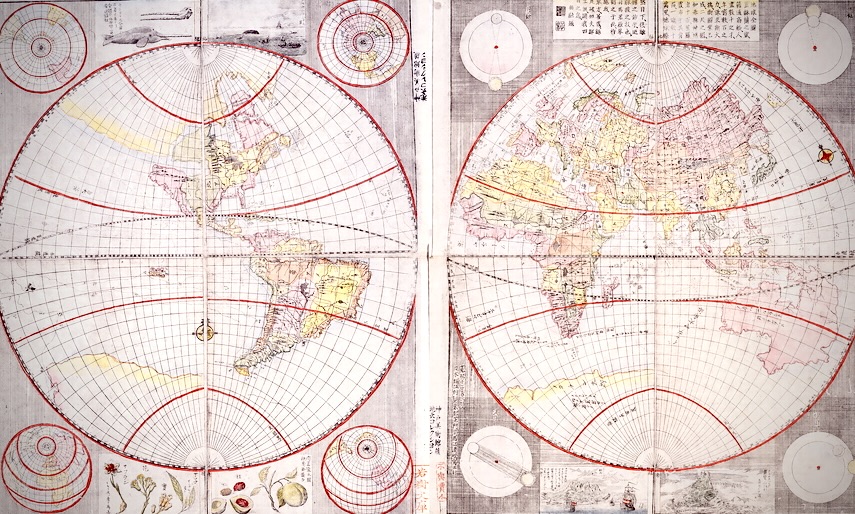

その説に対して、上田秋成は、それぞれの国にはその国固有の神話があり、自国の神話を他国に押し広げることはできないという相対主義的な視点を提示し、本居宣長に反論した。

そして、その証拠として、オランダの「地球図」を取り上げ、日本は「たゝ心ひろき池の面にさゝやかなる一葉を散しかけたる如き小嶋」にすぎないと指摘する。

日本を特別視するのではなく、世界の一端を占める小さな島国にすぎないとする上田秋成の視点は、1720年に洋書輸入の禁が緩和されて以降、海外から流入してきた文物や知識が日本の中に浸透し始めたことの、一つの現れと見ることができる。

C. 絵画の革新

i. 遠近法の導入

日本の絵画は、伝統的に、対象となる事物や自然の風景を写実的に描き出すことを目的としてこなかった。

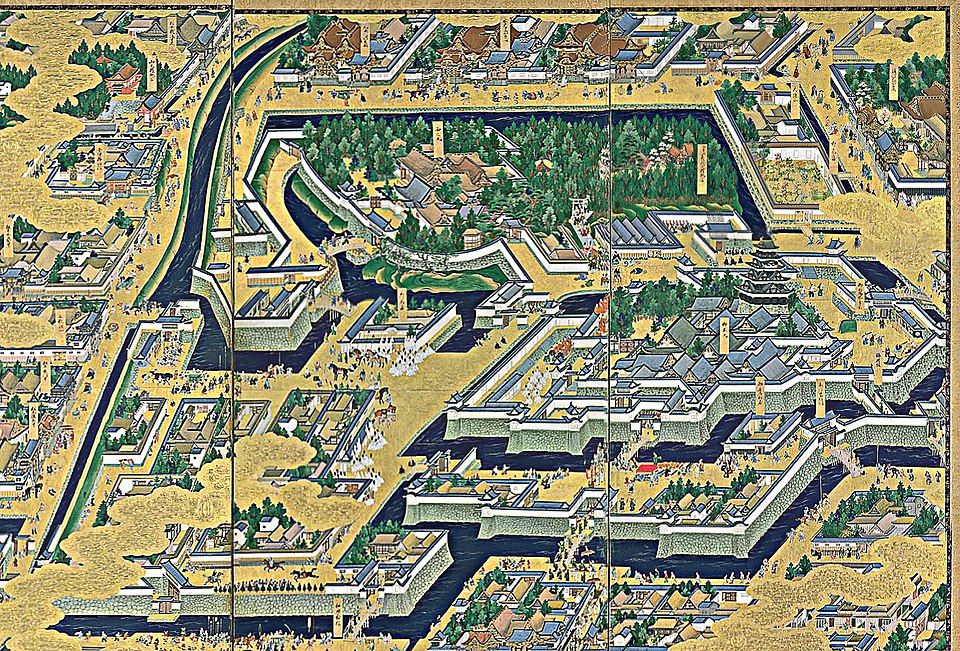

構図は、上から見下ろすように景観を捉えたり、複数の視点を同時に取り入れる俯瞰構図や鳥瞰図が主流であり、陰影の表現も、濃淡や筆致の抑揚によるものが一般的だった。そのため、現代の言葉でいえば、アート・グラフィック的と呼べるような装飾的な表現が行われてきた。

また、室町時代に発展した水墨画の中には、現実の事象の外見を超えて、「造化の真」を捉えようとするものも見られる。

しかし、そうした状況は変化し、事物をあるがままの姿で再現しようとする画法が、江戸時代の中頃から日本画にも導入され始めた。

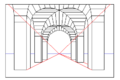

それが、ヨーロッパではルネサンス期に発明された、線遠近法と陰影法(キアロスクーロ)である。

線遠近法とは、人間の視点を基準として、そこから見える空間の奥行きを、描かれる事物の大小によって表現する方法である。近くにあるものは大きく、遠くにあるものは小さく描かれる。

この画法によって、平面(2次元)の画布の上に、仮想的な3次元空間を再現することが可能となる。

陰影法(キアロスクーロ)とは、事物に当たる光のコントラストによって、立体感や質感を表現する画法である。

現実の世界では、光の当たり方によって色はさまざまに変化する。その自然な状態を表現するために、明暗のグラデーションを加え、微妙な色調の変化を描き出すことで、描かれた事物によりリアルな印象を与えることができる。

江戸時代、幕府は鎖国政策を続けていたが、1720年に洋書の輸入禁止が解かれた。

これにより、唯一交易が許されていたオランダから、都市景観や建築物の内部を描いた油絵、世界図絵、銅版画などが日本にもたらされるようになる。

それらに用いられていた西洋の画法は、江戸時代の画家たちに大きな刺激を与え、日本絵画に新たな方向性をもたらすこととなった。

ii. 浮絵と眼鏡絵

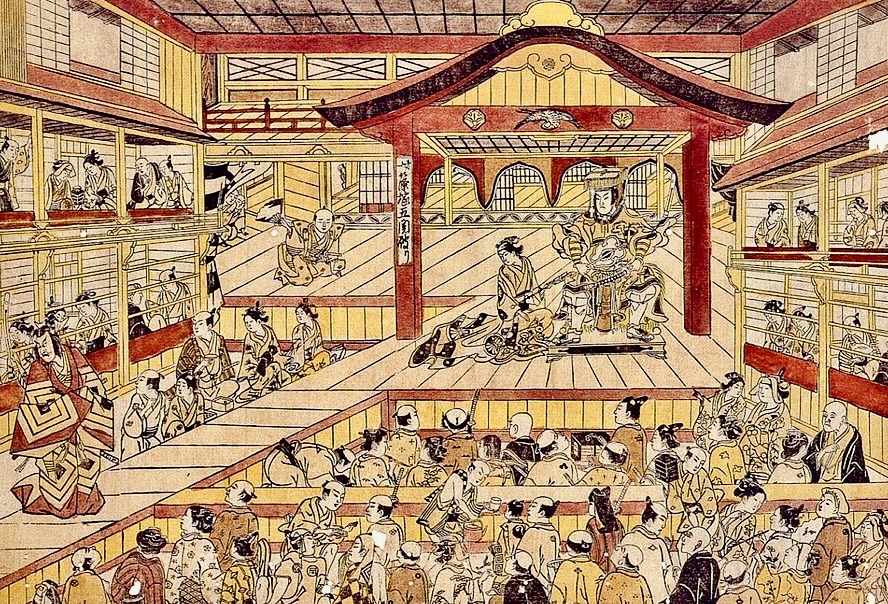

浮絵や眼鏡絵(めがねえ)を見ると、そこに線遠近法が取り入れられていることを容易に理解することができる。

浮絵とは、線遠近法を用いて、建物の室内風景や街並みの景観に奥行きを作り出した浮世絵のことである。

奥村政信(1686〜1764)は、日本で初めて線遠近法を取り入れた浮世絵師とされている。

実際、彼の作品「芝居狂言舞台顔見大浮絵」には、それまでの日本の絵画には見られなかった立体感が、はっきりと表現されている。

眼鏡絵とは、凸レンズをはめた「覗きからくり箱」を通して見ることを前提に描かれた絵画である。

日本に輸入されたオランダの絵でも、遠近感が強調され、レンズを通して見るために、覗きからくり箱用の絵は左右が逆に描かれ、映像が反転していた。

鈴木春信の《高野の玉川》には、「覗きからくり箱」を斜め45度に傾け、その眼鏡絵を覗き込む女性の姿が描かれている。この絵から、当時、眼鏡絵がどのように楽しまれていたのかを知ることができる。

円山応挙(1733〜1795)は、若い頃に眼鏡絵を描き、絵師としての名声を得たとも伝えられている。

《京三条大橋》においても、手前の人物は大きく、中間地帯の家々は極端に小さく描かれ、遠近感が強調されている。また、左端にあるたばこ屋の看板の文字が左右反対に書かれており、レンズを通して見ることを前提として制作されたことがわかる。

iii. 陰影法

蘭学の隆盛に伴い、オランダ絵画に触れる機会も増え、洋風の絵画を描く画家たちも現れるようになった。

リアルな表現という点では、すでに言及した『解体新書』に付された、小田野直武による人体解剖図が、それまでの日本画とは異なる表現法が日本に導入されたことをうかがわせる。

翻訳に携わった杉田玄白たちは、実際に解剖された人体を目の当たりにしたうえで、『ターヘル・アナトミア』の解剖図の正確さに驚嘆したというが、小田野直武が描いた線描画も、それに劣らぬ写実性とリアルさを備えていると言える。

江戸時代の洋画家として代表的な存在が司馬江漢(しばこうかん/1747〜1818)である。彼は線遠近法を用いた銅版画の制作や、陰影法を取り入れた油彩画の制作など、多彩な創作活動を行った。

まず、司馬江漢の銅版画による眼鏡絵を見てみよう。

「三囲之景(みめぐりのけい)」では、手前に大きな船を配し、湾曲する川の彼方に小さな景色を対照的に描くことで、隅田川の雄大さを際立たせている。

江漢は、この銅版画眼鏡絵を「覗きからくり箱」とセットで販売していた。

明暗法が明確に用いられている例として、《寒柳水禽図(かんりゅうすいきんず)》が挙げられる。

この作品では輪郭線を用いず、微妙に変化する色彩と光の反射による濃淡によって、白鳥やマガモの形だけでなく、その重量感や羽毛の質感までも巧みに表現されている。

細部に至るまで写実的に描かれ、陰影法の効果によって立体感を帯びた鳥たちは、今にも動き出しそうなほど生命感にあふれ、活き活きとしている。

司馬江漢は西洋の絵画技法について、次のように説明していた。

西洋画法では、和漢の画法でいうような筆勢とか筆意とかにはこだわらないのである。(中略)

西洋画の画法では、濃淡によって、対象たる物の明暗や、凹凸(おうとつ)や、遠近や、深浅の度をあらわして、その物の真の姿を正確に再現する。(司馬江漢「西洋画談」)

iv. 伝統と革新の融合

線遠近法や陰影法に基づく写実性が日本の絵画に導入されると、それぞれの画家は自分の気質に応じて、さまざまな表現方法の絵画を制作するようになった。

a. 京都画壇

京都の画壇では、琳派に近い伊藤若冲(いとう じゃくちゅう:1716〜1800)、文人画(南画)を開拓した池大雅(いけの たいが:1723〜1776)、写実性を追い求めた円山応挙(まるやま おうきょ:1733〜1795)など、時代を代表する画家たちが次々と登場した。

他方、琳派の絵画は、酒井抱一(さかい ほういつ:1761〜1829)によって江戸にもたらされることになる。

伊藤若冲の絵画は、装飾性と写実性が融合し、現代のグラフィックアートのような濃厚な色使いで動植物が描かれているが、細部には徹底したこだわりが見られる。

そしてその融合から、若冲独自の空想的アニミズムの世界が浮かび上がってくる。

《動植綵絵》に収められた「群鶏図」と「菊花流水図」を見れば、デザイン画のようでありながら、細部まで精密に描かれ、すべてに生命感が宿っていることが感じられる。

文人画(南画)は、脱俗を象徴する文人の心境を山水の情景に託して表現する、中国の南宗画を手本として描かれた絵画を指す。

池大雅は、室町時代の山水画や尾形光琳などに学ぶとともに、実際に自然を観察することで得られた写実的な表現を加え、「造化の真」を目指しつつ、リアルでありながら文人画を作り上げた。

「蘭亭曲水図屏風」からも察せられるように、そこに浮かび上がる世界は、本物の風景のようでありながらも、画家の主観的な心情が滲み出ており、しみじみとした詩情が感じられる。

円山応挙は、屏風図の伝統を引き継ぎながら、線遠近法や陰影法を明確に活用することで、描く対象の奥行きや質感を表現し、写実的な画風を確立した。

「雪松図屏風」(右隻)でも、金色の地の上に描かれた巨大な松や、松に降りかかる雪が雄大な光景を作り出し、安土桃山時代以来の屏風画の伝統を継いだことが明らかである。しかし、木の枝や葉の詳細な描写は写実的であり、装飾的でありながらも同時にリアルな表現を実現している。

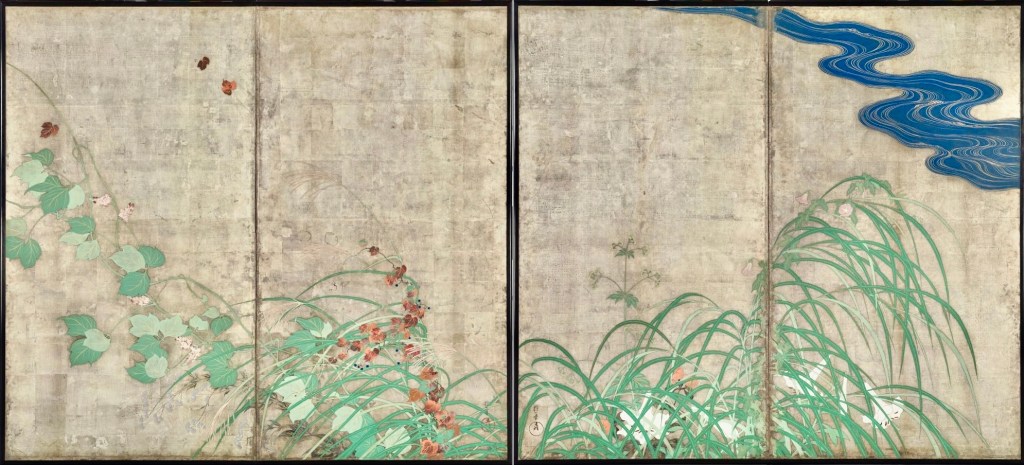

俵屋宗達や尾形光琳による琳派の伝統は、酒井抱一によって江戸に伝えられた。

「夏秋草図屏風」は、尾形光琳の「風神雷神図屏風」の裏に描かれたもので、雷神の裏には雨に濡れた夏草が、風神の裏には風になびく秋草が描かれている。

右側に描かれた百合や昼顔などの夏草は、うなだれたように葉先を地面に向け、その後ろには地面にたまった雨水が流れ出している。

左側には、葛(くず)、藤袴、ススキ、野葡萄といった秋の草花が風に吹かれ、空中には野葡萄が絡まりながら舞っている様子が描かれ、激しい風が吹いている様子が表現されている。

これらの草花が写実的で、自然に生える草葉を思わせることは、尾形光琳の「燕子花図」などと比較するとよくわかる。

光琳の草花には写実性がなく、まるでグラフィックアートのようだ。

他方、酒井抱一の草花は自然に生えているように感じられ、デザイン性と写実性が見事に融合している。

b. 江戸

江戸では町人の勢力が拡大し、彼らの間で浮世絵が爆発的な人気を博した。

錦絵の創始者である鈴木春信(1725年? – 1770年)に続き、喜多川歌麿(1753年 – 1806年)、1794年5月から1795年1月まで活動した東洲斎写楽(生没年不詳)、葛飾北斎(1760年 – 1849年)、歌川広重(1797年 – 1858年)と、名前を挙げればきりがないほど、多くの浮世絵師たちが活躍した。

浮世絵というジャンルは、17世紀後半の元禄時代に、「見返り美人」を描いた菱川師宣(ひしかわ もろのぶ:? – 1694)によって確立されたと言われている。

その当時、ここまでで見てきたように、線遠近法や陰影法はまだ日本に伝わっていなかった。従って、当時の浮世絵には、場面全体の構図がなく、色彩も光の当たり方によって微妙に変化する濃淡が付けられておらず、言ってみれば、美しい人形が描かれているようだった。

その後、18世紀半ば以降、ヨーロッパの絵画技法が日本にも導入されるとともに、木版画に多色刷りの技術が開発され、錦絵と呼ばれる多色の浮世絵が制作されるようになった。

錦絵の第一人者と言われる鈴木春信は、多色刷りのメリットを十分に活かし、繊細で優美な筆の運びと洗練された色使いを駆使して、以前の浮世絵よりもリアルさを感じさせる作品を仕上げている。

彼の錦絵では、線遠近法や陰影法が十分に活用されることはなかったが、全体の構図に対する意識は高まり、描かれる女性たちと彼女たちがいる空間との関係が有機的なものになっている。

「夕立」はその代表的な例であり、突きつける強い風がさまざまな線で描かれ、女性の着物の裾や洗濯物が風に吹かれて巻き上がる様子、そして画面の奥に置かれた小さな草などによって、リアルな一面を持つ浮世絵になっている。

他方で、春信の時代には、実在の風景や人物を描いたとしても、それらを写実的に描くという意識はなく、実際の景色も舞台上の背景として配置され、人物の顔も似顔絵ではなく、美人画の伝統に則って描かれていた。

従って、描かれた女性たちの顔は画一的であり、これがヨーロッパで描かれた肖像画との違いをはっきりと示している。

興味深いことに、鈴木春信に弟子入りした鈴木春重は、後に洋画家となり司馬江漢と名乗り、西欧の画法を積極的に浮世絵に取り入れた。

「楼上縁先美人」を見ると、明確な線遠近法が用いられていることがわかる。

ヨーロッパの肖像画のように、対象となる人物を写実的に描くという意識が生まれたのは、歌舞伎の役者たちの似顔絵を多く描くようになってからだと考えられる。

役者の顔を大きく描いた大首絵(おおくびえ)は、単に顔が似ているだけでなく、役者の個性までも映し出すものだった。

実際、喜多川歌麿や東洲斎写楽の大首絵は、単に似ているだけではなく、モデルとなった美女や役者の生活や微妙な心の動きまでも伝えている。

さらに、写楽の場合、顔の造作の欠点、例えば大きすぎる鼻を誇張し、老役者の肌の皺や緩みなどまで細かく描いたため、「あまりにも真を描く」として、モデルとなった本人たちからは敬遠されたという。

こうした逸話は、写実性がこれほどまでに明確に意識されるようになったことを示している。

葛飾北斎や歌川広重が活躍した19世紀に入ると、すでに西欧の絵画技法は十分に受容され、その上で、画家の気質に応じて様々な表現が行われるようになる。

北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」は、現在見ても非常に斬新な浮世絵であり、世界中で高い評価を得ている。

表現法を見ていくと、線遠近法が用いられ、手前の大波と中央奥の小さな富士山の対比によって深い奥行きが生み出されている。また、波のしぶきが勢いよく飛び散る様子には、色彩の変化に陰影法の影響が見られ、大波の写実性を高めている。

しかし、北斎はこれらの技法をマスターしただけでなく、遠近を極端に拡大することでダイナミックな動きを感じさせ、西洋絵画には見られない斬新な構図を作り出している。写実的でありながら、不自然な要素も含まれているのだ。

歌川広重の浮世絵は、葛飾北斎とは対照的に、静的でありながらも強い抒情性が漂う。

その情感は、季節や天候、時間といった自然の微妙な変化を、光と影を駆使した緻密な色彩の変化を通して表現している。

「東海道五十三次 蒲原」では、穏やかな構図の中で、しんしんと降る雪が積もる情景が、白と黒を主体にしたモノトーンの基調で絶妙に描かれている。この作品からは、ただの風景画にとどまらず、心象風景のような深い感情が浮かび上がり、静かながらも豊かな情緒を感じさせる。

葛飾北斎や歌川広重の浮世絵は、約100年という短い間に、日本の絵画が西欧の技法をしっかりと受け入れ、それを日本的な表現に巧みに融合させた成果を示す素晴らしい例だと言える。

北斎は線遠近法や陰影法を用いて写実性を追求し、広重は光と影の微妙な変化を通して情感豊かな風景を描き出した。

そして、それぞれの作風には、西洋絵画技法を取り入れつつも、日本の美的感覚が色濃く反映されており、まさに西洋と東洋の架け橋として、日本的な絵画表現が新たな次元に進化したことを示している。

江戸時代後半、幕藩体制の衰退とともに、経済面では武士階級の弱体化が進み、商業活動が活発化する中で都市住民の生活が豊かになった。その結果、身分制度は維持されつつも、商人が武士に経済的な負債を負わせる状況も生まれる。この変化は、文化活動にも大きな影響を与え、京都や大阪を中心に裕福な市民が積極的に文化活動に参加するようになり、時が進むにつれて江戸の庶民も文化の担い手となっていった。浮世絵はその代表的な事例であり、商業活動の発展と密接に関わりながら、江戸時代後期の庶民文化を象徴する芸術となった。

また、18世紀に入ると、洋書の輸入解禁をきっかけに、オランダを通じてヨーロッパの学問や事物が日本に伝えられ、特に蘭学の発展や絵画への影響が顕著であった。これらの外国文化は間接的な接触によるものであり、当時の庶民の生活には直結しないが、学問と文化の進展に大きな影響を与えた。さらに、18世紀後半には、南下政策を進めるロシアとの接触が始まり、間宮林蔵の樺太探検などの動きが見られた。その後、ロシアに代わりイギリスが日本沿岸に現れるようになり、1808年にはイギリスの軍艦が長崎に侵入する事件が発生した。

そして、1853年のペリー来航は、江戸時代後期の混乱を象徴する出来事であり、それを契機に日本は大きな転換期を迎え、明治維新へと進んでいくこととなった。