江戸幕府は初期に開始した鎖国政策を継続していたが、19世紀に入ると、西欧諸国によるアジアへの植民地政策に対応を迫られるようになった。

一方では、圧倒的な軍事力を持つ欧米列強に対して断固たる拒否を貫き、攘夷、すなわち夷人(いじん)を攘(はら)い、外国勢力を排除しようとする主張があった。

もう一方では、妥協的な態度を取り、何らかの条約を結ぶという現実主義的な立場があった。

こうした対立が、最終的に江戸幕府を倒し、明治維新をもたらした一つの要因になる。

国内に目を向ければ、幕府および諸藩の財政は恒常的に逼迫しており、農民に対しては年貢を、商人に対しては上納金を過重に課すことで財源の確保を図った。

しかし、その結果として農民一揆が頻発し、都市部においても打ちこわし等の破壊的な民衆運動が勃発するなど、社会的混乱が継続的に生じていた。

このような情勢下において、薩摩藩や長州藩などの一部有力藩では、有能な下級武士を登用し、内部改革に着手することで藩政の再建を図った。

これにより、これらの藩は次第に政治的・軍事的な実力を蓄積し、幕府に対抗し得る勢力として台頭していくこととなる。

明治維新後、国家形成の主導的役割を担ったのは、こうした改革過程において頭角を現した若年層の下級武士たちであり、彼らは新政府の中枢を構成することとなった。

A. 異国船の侵入

オランダは長崎の出島での居住を許されていたが、それ以外の国で最初に通商を求めてきたのは、南下政策を進めていたロシアであった。

続いて、アジアで植民地政策を推し進めていたイギリスが、インドや中国に続いて日本にも関心を示すようになった。

さらに、独立戦争を経て急速に発展を遂げたアメリカが太平洋へと進出し、通商を求めてペリーの艦隊(いわゆる「黒船」)が1853年に来航、これが1858年の日米修好通商条約の締結へとつながった。

i. ロシア

ロシアとの接触は、幕府の蝦夷地政策と深く関係している。

18世紀後半、幕府が北方への進出を積極的に進めたことで、南下政策を進めるロシアとの接触が増えることとなった。

1792年には、女帝エカテリーナ2世の命を受けたアダム=ラクスマンの使節団が根室に来航し、通商を求めた。

1804年には、レザノフの使節団が長崎に来港し、同様の要求を行った。

幕府はいずれの要求も拒否し、蝦夷地を直轄地とするとともに防衛体制を強化し、間宮林蔵を樺太(サハリン)探索に派遣した。

これは、当時の樺太では北上する日本と南下するロシアがともに領土拡張を目指して植民を進めており、日本人とロシア人が混在して居住していたためである。

ロシアでは、18世紀初頭にカムチャッカ半島付近で難破した日本の漂流民によって日本語教育が始まり、1736年にはペテルブルクに日本語学校が開設されていた。

1811年、松前藩の役人が国後島に上陸したロシア船の艦長ゴローニンを捕縛した。

これに対して翌1812年、高田屋嘉兵衛(たかたや かへえ)という廻船商人が国後島沖でロシアに捕らえられ、1813年には捕虜の交換が行われるという事件が起こった。

その後、ロシアの脅威は次第に弱まっていく。

1812年、ナポレオンがロシアへ遠征してモスクワに侵入したが、ロシアはこれを撃退した。

この勝利により民族意識が高揚した一方で、ナポレオンを追撃してパリに赴いた青年将校たちは、フランスと比較してロシアの後進性を痛感することとなる。

帰国した彼らは、国家を近代化するためには皇帝を打倒し、言論の自由や議会の開設が必要だと考えるようになり、1825年の武装蜂起(デカブリストの乱)へとつながった。

1853年にはクリミア戦争が勃発し、ロシアはイギリス、フランス、オスマン帝国などの連合軍と戦い、1856年に敗北するなど、国力は衰退傾向にあった。

しかし、1855年、アメリカがペリーによる2度の来航を通じて幕府に条約締結を強いたのに続き、ロシアも「日露和親条約」を締結することとなった。

この条約により、函館・下田・長崎の開港が定められたほか、領土に関する取り決めも含まれていた。

千島列島における国境は択捉島(えとろふとう)と得撫島(うるっぷとう)の間に定められ、樺太については国境を定めず、両国民が共に居住する「雑居地」とすることとされた。

ii. イギリス

イギリスは、江戸時代初期に平戸に商館を設置して対日貿易を行っていたが、オランダとの競争に敗れ、1623年に商館を閉鎖した。

状況が変化するのは19世紀に入ってからである。ナポレオン戦争によってオランダがフランスの支配下に置かれたことに乗じて、イギリスはオランダの支配地域にも進出するようになった。

1808年、オランダ船の拿捕を目的として派遣されたイギリスの軍艦フェートン号が、国籍を偽るためにオランダ国旗を掲げて長崎港に入港した。

欺かれたオランダ商館員たちが捕虜となったが、食料や水を提供することで人質の解放が実現し、事件は、責任を問われた長崎奉行たちの切腹という形で落着した。

その後もイギリス船は、1817年から1824年にかけて数度にわたり来航し、開国を迫った。

これに対処するため、幕府は1825年、沿岸に接近する外国船は見つけ次第砲撃して追い払うことを定めた「異国船打払令」を発布した。

この時期まで幕府は断固として鎖国政策を続けていたが、1840~1842年のアヘン戦争で、大国と見なされていた清がイギリスに大敗し、不平等条約を結ばされたことを知ると、1842年に「異国船打払令」を廃止し、外国の漂着船に対して薪・水・食料を提供する「薪水給与令」へと転換した。

こうした外国に対する融和的な政策は、攘夷を主張し続ける人々にとっては受け入れがたいものであったが、欧米諸国と幕府との軍事力の圧倒的な差を踏まえた現実的な対応であり、やがてアメリカをはじめとする列強諸国との条約締結へとつながっていくことになる。

イギリスの場合、アヘン戦争を通じて中国大陸に巨大な利権を得ていたため、日本に対してはそれほど関心を示していなかった。

さらに、1853年に勃発したクリミア戦争の影響で、日本との交渉の優先順位は低かったものの、敵国ロシアとの間に中立を求める目的から、1854年に「日英親和条約」が締結された。

iii. アメリカ

北アメリカの13州は、本国イギリスに対して独立戦争を起こし、1776年に独立宣言を発した新興国であったが、その後の発展の速度は著しいものであった。

1830年代からはアジア各地との交易が活発に行われ、1842年にはアヘン戦争後の清との間で条約を締結するに至った。

また、1846年にはイギリスとの交渉によりオレゴンの南半分を獲得し、同年に始まったメキシコとの戦争に勝利して、1848年にはカリフォルニアを1500万ドルでメキシコから割譲させるなど、領土を太平洋岸にまで拡大した。

その結果、太平洋への進出が可能となり、巨大市場である清との交易はいっそう活性化されていった。

こうした状況の中、1846年にジェームズ・ビドル司令官率いる2隻の軍艦が浦賀に来航し、通商を求めた。

民間船が日本に漂着することは1791年以来すでに幾度かあったが、軍艦の来航はビドルが初めてだった。

通商の要求に対して幕府は拒否を貫いたが、メキシコ戦争の勃発により、ビドルは速やかに退去した。

日本で「黒船」と呼ばれた軍艦4隻を率いてペリーが浦賀に再び来航したのは、1853年6月のことだった。

彼が携えてきたフィルモア大統領の国書には、国交樹立の要請のほか、商業船や捕鯨船の難破時における乗組員の救助、水や食料の補給など、実務的な要求が記されていた。

ペリーの態度は極めて強硬であり、幕府もこれまでのように拒絶を繰り返すことはできなかった。

そのため、フィルモア大統領の国書を受け取ることには応じつつ、12代将軍徳川家慶が病床にあることを理由に、開国に対する正式な回答は1年後に行うと伝えた。

この返答を受けていったん退去したペリーだったが、約束の1年を待たず、1854年1月に再び浦賀に来航し、条約の締結を強く迫った。

その結果、幕府は「日米和親条約」の締結を余儀なくされ、3代将軍徳川家光以来、200年以上にわたって続けられてきた鎖国政策は、ここに終焉を迎えた。

「日米和親条約」には、アメリカに対して「片務的な最恵国待遇」を与える条項も含まれていたが、主な内容は、下田と函館の開港、難破船の救助、水・食料の補給など、実際的かつ限定的なものであった。

しかし、条約交渉はここで終わらなかった。

「日米和親条約」に基づき、1856年にはタウンゼント・ハリスが日本総領事として来日し、通商条約の締結を幕府に強く求めた。

ハリスの主張は、イギリスとフランスが清に対してアロー戦争(1856年–1860年)を仕掛けて植民地化を進めている現状を挙げ、日本も同様の脅威に晒される可能性が高いことを警告し、その危機を回避するためにはアメリカと通商条約を結び、関係を強化する必要があるというものであった。

条約締結を巡っては、賛成派と反対派の間で激しい争いが繰り広げられたが、最終的には幕府の大老であった井伊直弼の主導により、1858年に「日米修好通商条約」が締結されることになった。

この条約には、日本とヨーロッパ諸国との間に問題が生じた際にアメリカ大統領が仲裁を行うという条項が含まれており、一見すると植民地化を防ぐための予防策が盛り込まれているようにも思える。しかし、実際には、アメリカ人が犯罪を犯しても日本の法律で裁けない治外法権や、日本が関税を自主的に設定できない関税自主権の欠如など、不平等な条項が含まれていた。

また、江戸と大坂の開市、神奈川・長崎・新潟・兵庫・函館の開港、および開港地における外国人居留地の設置も定められた。

ちなみに、1858年には、イギリス、フランス、オランダ、ロシアとも不平等な通商条約が結ばれたが、当然ながら、アメリカがヨーロッパ諸国からの侵略から日本を守るという条項は含まれていなかった。

B. 国内の対応

i. 攘夷思想

幕府は外国からの再三の要求にもかかわらず、鎖国政策を維持し、長崎におけるオランダとの通商以外はすべて拒否する方針を貫いていた。

1828年に起こったシーボルト事件は、その一つの例である。

オランダ商館に医師として赴任していたドイツ人のシーボルトは、長崎の郊外で診療にあたるとともに、鳴滝塾を開設し、医学、天文学、地理学などを教えて多くの学者を育てた。

しかし、1828年にシーボルトが帰国する際、禁止されていた地図(伊能図)を持ち出そうとした嫌疑をかけられ、シーボルトは国外追放となり、地図を渡した高橋景保ら関係者も処罰を受けた。

また、1837年にはモリソン号事件が起こる。

アメリカの商船モリソン号が、マニラで日本人漂流民を救助し、相模の浦賀と薩摩の山川で日本の海軍に砲撃されるという事件が発生した。この砲撃は、1825年に出された「異国船打払令」に基づくものであり、外国船の接近に対して厳しい対応を取っていた幕府の姿勢が反映された。

モリソン号事件を契機に、西洋の事情を学んでいた蘭学者・高野長英と渡辺崋山は、1839年に「異国船打払令」を批判する書物を出版した。そのため、彼らもまた厳しい処罰を受けることとなり、これを「蛮社の獄」と呼んでいる。これは、幕府が依然として鎖国政策を頑なに守ろうとしていた証左であった。

さらに、1844年と1852年には、唯一公認していた異国であるオランダからウィルヘルム2世の書簡が幕府に届き、開国を進めるよう説かれた。しかし、幕府の姿勢は依然として変わらなかった。

ii. 天皇の復権

ところが、1853年のペリー来航は、その頑なな姿勢に変化をもたらすきっかけとなった。

ペリーの来航後、幕府の老中主席であった阿部正弘は、アメリカ大統領からの国書を受け取った後、それまで内部だけで決定していた政策を破り、京都の朝廷に報告し、外様大名を含む諸大名にも意見を求めることにした。

この対応の目的は、アメリカの開国要求に対する対応を天皇の後ろ盾を得て進めるとともに、幕府に対する求心力を高めることにあった。

しかし、この決定は逆効果を生み、朝廷や外様大名の影響力が強まり、幕府の求心力は衰退していった。

また、江戸時代にほとんど政治の表舞台に現れることがなかった天皇に対する信仰が高まり、「尊皇」思想が広がるきっかけとなった。

1603年に徳川家康が天皇から征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開く際、それは家康の権威を高めるための儀礼的な象徴であった。水戸藩の水戸光圀の命により作成が始められた「大日本史」も、天皇中心の史観に基づいていたが、実際には将軍職の権威を強調する目的があった。江戸時代の初期から200年以上、天皇の存在は政治において希薄であった。

しかし、幕府の老中阿部正弘が進めた政策によって、天皇の存在が一気に注目を浴びるようになった。特に、外国人排斥を唱える攘夷派にとって、京都の朝廷の保守的な思想は自分たちの後ろ盾となるものと認識され、「尊皇」と「攘夷」が一致したのはこの時期である。

C. 欧米への留学および使節団の派遣

攘夷が優勢な状況の中にあっても、蘭学者たちは西洋医学や地理学などを学び、科学技術や産業の成果を取り入れることに力を注いでいた。

欧米の圧倒的な軍事力に対抗できないことは、アヘン戦争で清が完全に敗北し、半植民地化された状況を知れば明らかだった。

幕府も諸藩も、欧米の技術に学び、軍事力を強化する必要性を理解しており、欧米の事情を実際に知りたいと望む者たちも存在していた。

i. 長州藩と薩摩藩の密航留学

外国を自分の目で確かめたいと強く望んだ代表的人物が、長州藩出身の吉田松陰(1830–1859)である。

松陰は、アヘン戦争で清が敗北した主な原因を兵力の差にあると考え、西洋兵学を学んでいた。1853年にペリーが浦賀に来航した際にはその地まで赴き、軍艦を望遠鏡で観察している。

翌年、ペリーが再び来航すると、弟子の金子重之輔とともに小舟を漕いで軍艦に乗り込み、漢文による筆談でアメリカへの同行を願い出た。

しかし、幕府が海外渡航を禁じていたこともあり、幕府との関係を重視したペリーはこの願いを受け入れなかった。陸に戻った松陰と金子は下田の奉行所に自首し、最終的に長州での蟄居を命じられる。

その後、1857年には叔父が主宰していた松下村塾(しょうかそんじゅく)を引き継ぎ、高杉晋作や伊藤博文ら、幕末から維新後にかけて活躍する多くの人材を育てていくことになる。

伊藤博文は、1863年、長州藩の若者たち4人とともにイギリスへ留学した。

当時の長州藩では攘夷派が主流だったが、一方で、いずれ開国の時代が訪れると見て、あらかじめ有望な若者を海外に派遣し、西洋文明を吸収させることで、将来的に真の攘夷を実現しようと考える開明派も存在していた。

この留学は幕府に発覚しないよう、極秘裏に行われた。

薩摩藩でも、1863年の薩英戦争で鹿児島湾や城下町に甚大な被害を受け、近代化の必要性を痛感していた。

その経験を踏まえ、2年後の1865年、薩摩藩遣英使節団を結成し、15名の若者を秘密裏にイギリスへ留学させた。

長州と薩摩の留学に共通しているのは、ヨーロッパへの船旅の途上で、中国やアジアの植民地化された地域を目の当たりにし、そこにおける欧米人の優雅な暮らしと、支配された現地人の惨めな暮らしとの落差を痛感させられたことである。

欧米に学び、追いつかなければ、自分たちもいずれ同じ境遇に陥りかねない。その危機感が、鎖国を続け外国人を排斥しようとする攘夷思想から、開国して西洋文明に学び、富国強兵を目指す方向へと、彼らの思想を劇的に変化させたのだと考えられる。

薩摩藩の留学生の一人であり、明治維新後の1885年に第1次伊藤博文内閣で初代文部大臣に就任した森有礼は、「英語を日本の国語に」が自説だった。その背景には、ロンドン留学の経験があったのではないかと推測される。

ii. 幕府の使節団

外国勢力との正式な窓口は幕府であり、外交は幕府が担っていた。そのため、1860年代にはアメリカやヨーロッパにたびたび外交団を派遣しているが、その中には福沢諭吉のように、実際に自分の目で見た海外の現状を国内に伝えるうえで大きな役割を果たした人物も含まれていた。

1860年の万延遣米使節の目的は、日米修好通商条約の批准書を交換することだった。

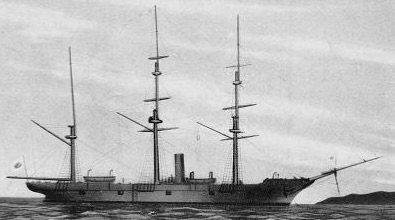

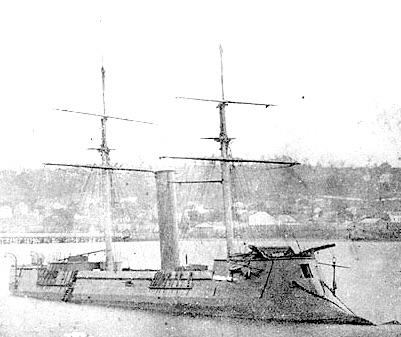

このとき、アメリカ軍艦ポーハタン号に乗船した正使団とは別に、勝海舟、福沢諭吉、ジョン万次郎らが乗った咸臨丸(かんりんまる)もサンフランシスコまで航海し、太平洋を横断した日本初の軍艦となった。

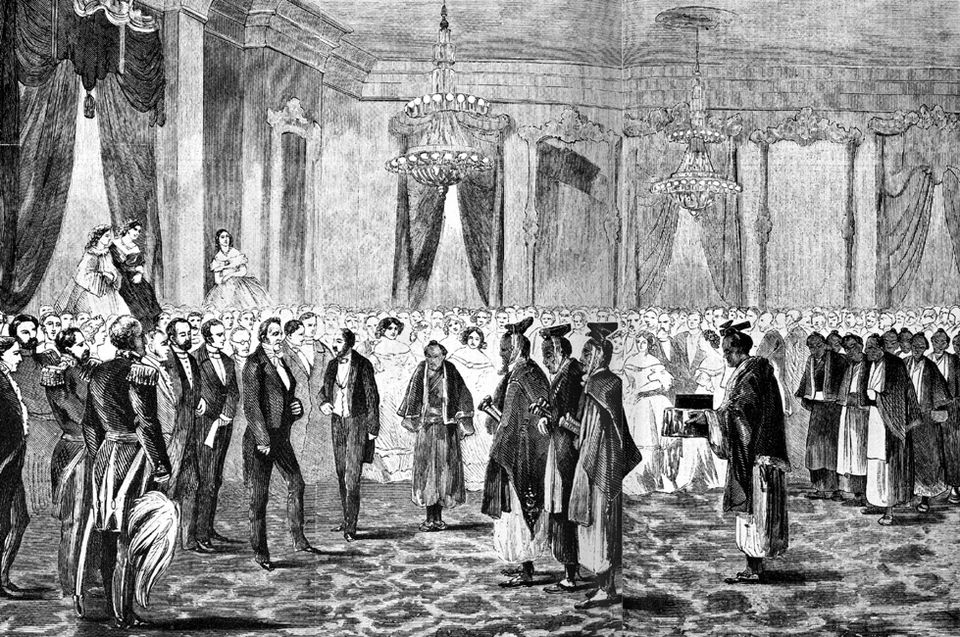

サンフランシスコを出発した使節団は、パナマを経由してワシントンへ向かい、大統領に謁見して批准書を交換した。

その後、フィラデルフィアなどを経由してニューヨークまで視察を続け、帰路ではアフリカの喜望峰を回り、ジャカルタ、香港を経て江戸へと戻った。

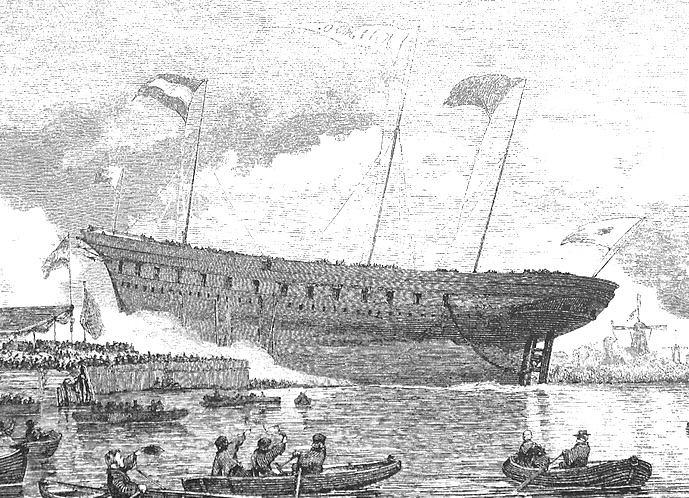

1862年、軍事力強化の必要性を痛感していた江戸幕府は、オランダに軍艦(開陽丸)を発注すると同時に、榎本武揚(えのもと たけあき)らを含む留学生をオランダに派遣した。

留学生たちは、船舶運用術、砲術、蒸気機関学などを学ぶほか、実際の戦線を見学し、ヨーロッパ各地の造船所、機械工場、鉱山などを視察した。

そして1866年に開陽丸(かいようまる)が竣工すると、彼らはその軍艦に乗船し、南アメリカ南端を経由して、翌年に横浜港へ帰着した。

同じく1862年には、文久遣欧使節が、修好通商条約を締結した国々(イギリス、フランス、オランダ、プロイセン、ロシア、ポルトガル)に派遣された。

その主な目的は、新潟と兵庫の開港延期、江戸と大坂の開市延期、さらにロシアとの樺太国境画定といった外交交渉だったが、西洋事情の視察も重要な任務のひとつだった。

実際、使節団は訪問先の各都市で19世紀半ばのヨーロッパ文明を肌で感じ、とりわけロンドンでは第2回ロンドン万国博覧会に何度も足を運び、最先端の産業技術を学んでいる。

その万博の活況について、通訳として使節団に加わっていた福沢諭吉は、「毎日、会場に入る者、4、5万人に下らず」と記している。

1865年には、製鉄所の建設や軍制の調査を目的として、慶応元年遣欧使節がフランスとイギリスに派遣された。

フランスとは、製鉄所建設と軍事教練に関する協定を締結することに成功したが、イギリスは薩英戦争以後、薩摩藩との関係を深めていたため、交渉は成立しなかった。

1867年に二つの使節団がアメリカとフランスに派遣された。

アメリカ行きの使節団は、幕府が発注していた軍艦を引き取るために組織された軍艦受取委員会によるもので、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントンなども訪問した。

この使節に随行した福沢諭吉は、幕府のためだけでなく、仙台藩や紀州藩などからの依頼を受け、洋学教育のために大量の書籍や辞典を購入している。

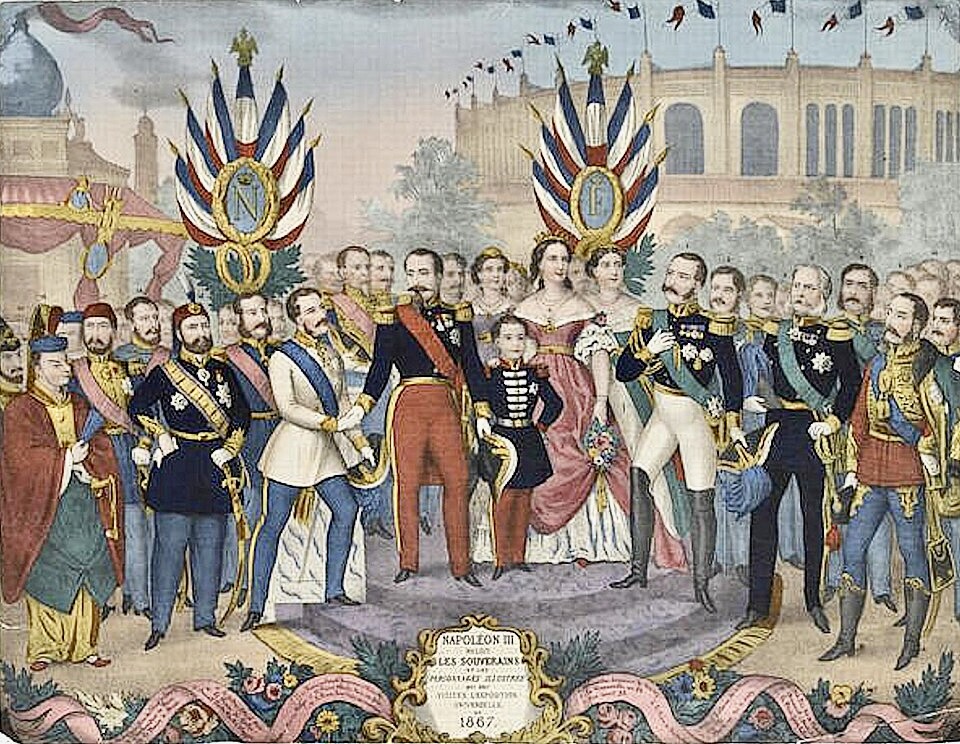

フランスへの使節団は、1867年にパリで開催されたパリ万国博覧会への参列を主な目的としていた。

第15代将軍・徳川慶喜(よしのぶ)の異母弟である徳川昭武(あきたけ)を団長とする一行は、ナポレオン3世に謁見し、その後、イギリス、スイス、オランダ、ベルギー、イタリアなどを訪問した。

万国博覧会には、葛飾北斎や歌川国貞の浮世絵、銀象牙細工の小道具、青銅器や磁器、水晶細工などが出品され、数寄屋造りの茶屋が設けられ、3人の芸者が芸を披露するなど、日本文化の紹介が行われた。

薩摩藩と佐賀藩も展示を行ったが、とりわけ薩摩藩は幕府とは別の区画を設け、独自の出展を行い、「薩摩琉球国勲章」をナポレオン3世ら政府高官に贈呈するなどした。

国内の分裂を印象付けるこうした展示にもかかわらず、万国博覧会への参加は大きな効果をもたらし、入場者数が900万人を超えたと言われるこの博覧会を通じて、日本文化がフランスをはじめとするヨーロッパ諸国に広く知られるきっかけとなった。

とりわけ浮世絵や工芸品に見られる日本独特の美意識や構図は、西洋の美術界に新たな視点を提供し、後に「ジャポニスム」と呼ばれる一大潮流を生み出すことになる。

iii. 明治維新後の岩倉使節団

明治維新の後も、外国人排斥を主張する攘夷論は一部に残っていた。しかし明治新政府は、海外に学ぶことで産業技術を発展させ、外国勢力の侵略に備えるための軍事力を強化することを最大の目標とした。

1871年には、江戸時代に結ばれた不平等条約の改定を主な目的として、岩倉具視を特命全権大使とする、総勢約100名の使節団が編成された。その中には、大久保利通、木戸孝允、伊藤博文といった明治政府の高官のみならず、中江兆民や津田梅子といった留学生も含まれていた。

その岩倉使節団は、1871年11月から1873年9月にかけてアメリカおよびヨーロッパ12カ国を歴訪した。条約改定には至らなかったものの、19世紀後半の世界情勢を直接見聞することとなり、その意義は極めて大きかった。

彼らが得た認識は、単に欧米が先進国であるという理解にとどまらなかった。帰国の途上では、アジアやアフリカにおける植民地・半植民地の実態を目の当たりにし、日本がいかに欧米の侵略から身を守るべきか、国家の進むべき方向を深く考察する契機となった。

D. 国際情勢の幸運

海外視察で目にしたアジアの現状、特に大国と見なされていた清が半植民地化されている姿を目の当たりにしていた明治政府は、「殖産興業」「富国強兵」といったスローガンを掲げ、国力の増強に努める政策を推進した。

しかし、19世紀後半の幸運な国際情勢がなければ、日本も清と同じ状況に置かれていたかもしれない。その幸運とは、欧米諸国がインドや中国、東南アジア、アフリカなど、他の地域における利権拡大に焦点を当てており、大陸の端に位置する島国の日本を積極的に統治することは優先順位が低かった、という点にあると考えられる。

i. イギリス

当時、世界最大の帝国を形成していたイギリスは、1857年のインド大反乱を武力で鎮圧し、翌1858年には英王室の直接統治によるイギリス領インド帝国を成立させた。

また中国では、1856年のアロー号事件をきっかけに、開港場の拡大や北京への領事の常駐などを要求し、フランスと歩調を合わせて清に対して戦争を仕掛けた。

そして1860年に完全な勝利を収め、多額の賠償金と九竜半島南部の割譲を含む北京条約を締結し、中国における権益を拡大した。

こうした植民地の拡大は、イギリスに経済的な利益をもたらしてはいたものの、現地では民衆を弾圧する差別的な政策に対して激しい反乱が頻発し、その鎮圧に追われる場面も少なくなかった。そのため、1850年代から1880年代にかけて、植民地の膨張が国力を消耗させているとの認識から、植民地不要論が議論されることもあった。

ただし、1880年代に入ると、新興国であるドイツやイタリア、アメリカが台頭し始め、イギリスの国際的な優位は次第に揺らぎ始めた。そして、帝国主義的な競争が激化する中で、植民地を原料供給地として確保し、独占的な立場で地上を確保すべきであるという主張が、勢いを増していく。

こうした動向を背景に、1887年には第1回植民地会議が開催され、植民地政策の再強化が本格的に進められることとなった。

ii. アメリカ

幕府が諸外国と和親条約や通商条約を結ぶ際、アメリカが先陣を切っていたことは確かである。しかし、1861年に南北戦争と呼ばれる激しい内戦が始まると、1865年の終結まで、アメリカは海外に大きな力を注ぐ余裕を失った。

南北戦争後、鉄道網の整備が進み、本格的な西部開拓の時代に突入し、1880年代まで国内の鉄鋼業や石油産業の発展に力が注がれた。アメリカが再び本格的に海外に目を向け、ラテンアメリカや太平洋方面への膨張的な動きを強めるのは、こうした経済的繁栄を確保してからのことである。

iii. ロシア

ロシアは、1853〜1856年のクリミア戦争に敗北したことで、黒海およびバルカン方面への南下の勢いが鈍化したが、その反動として、19世紀後半には東アジアへの進出を活発化させることとなった。

1860年には、イギリスとフランスが清朝と交戦する中で、ロシアは仲介役を務めることを名目に、清との間に条約を締結し、外満洲(現在の沿海州)を獲得することに成功した。

これにより、ロシアはウラジオストクに軍港を建設し、太平洋艦隊を常駐させるなど、極東における軍事的拠点の整備を進めた。

日本との関係では、すでに見たように、1858年に調印された日露修好通商条約により、国境は千島列島の択捉島と得撫島の間に定められた。一方、樺太(サハリン)については「雑居地」とされ、領有権は未確定のまま残された。

その後、1867年には、江戸幕府とロシア政府の間で「日露間樺太島仮規則」が仮調印されるなど一定の交渉が行われたが、幕府側の承認拒否により、樺太の領有問題は依然として不透明なままだった。

明治維新後になると、新政府内では樺太放棄論が強まり、1875年に「樺太千島交換条約」が締結された。この条約により、千島列島全島を日本領、樺太全島をロシア領とする国境が正式に確定した。

その後は日本も欧米に倣った膨張主義政策を取ったために、19世紀末にはロシアとの間で満洲と朝鮮半島の支配権を巡る争いが原因となり、1904年に日露戦争が勃発することになる。

iv. フランス

フランスは様々な局面でしばしばイギリスと対立関係にあったが、両国の利害が一致する場合には協調し、アジア諸国に要求を呑ませることもあった。1860年に清と結んだ北京条約は、その一例にすぎない。

その一方で、インドにおけるイギリスとの植民地争奪戦に敗れたフランスは、ナポレオン1世の時代にオランダを征服したことを契機に、オランダが東南アジアで支配していた地域を統治下に置くこととなった。

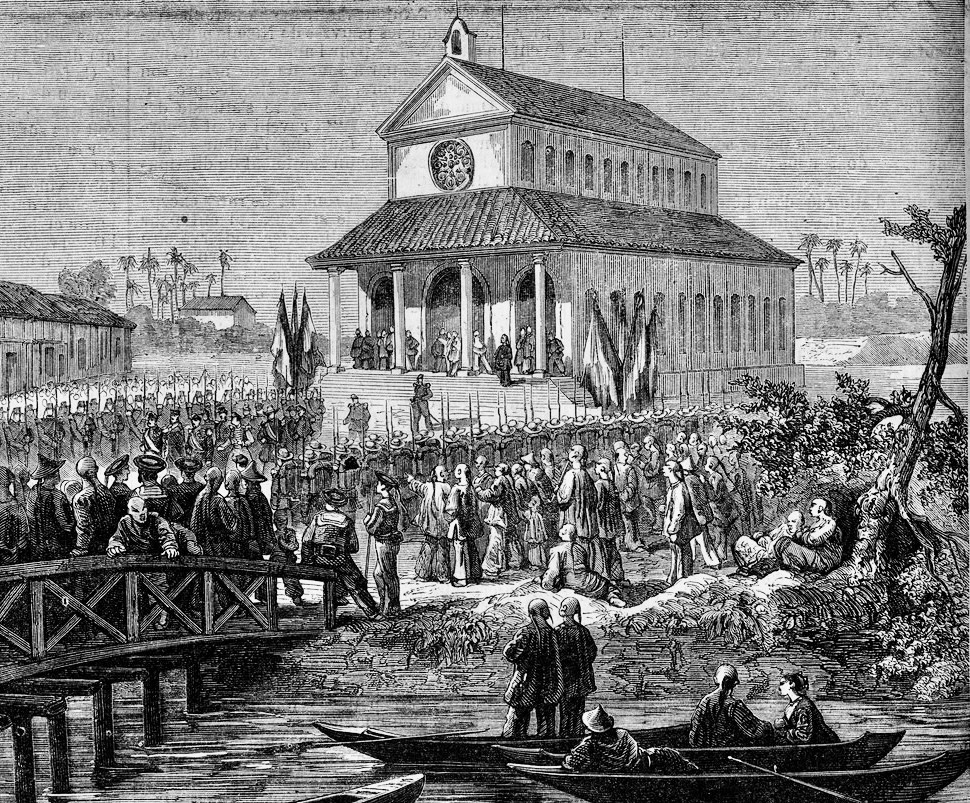

この流れの中で、ナポレオン3世は1860年代前半に、ベトナムおよびカンボジアの植民地化に力を注いだ。

江戸幕府との関係は、1858年の日仏修好通商条約に始まり、1863-1864年の下関戦争では、四カ国連合艦隊の一員として長州藩への攻撃に加わり、イギリスと歩調を合わせた。

しかしその後、フランスはイギリスとの連携よりも幕府との関係強化へと方針を転じた。

1864年に幕府から製鉄所および造船所の建設を依頼されたことを契機に、幕府寄りの政策を採用し、1867年にはナポレオン3世が軍事顧問団を派遣するとともに、第2回パリ万国博覧会への参加を幕府に要請した。

その結果、明治維新の際、薩長連合を支援したイギリスやアメリカが勝者となり、幕府を支援したフランスは敗者側に立つこととなった。

とはいえ、明治政府がフランスとの関係を断絶することはなかった。

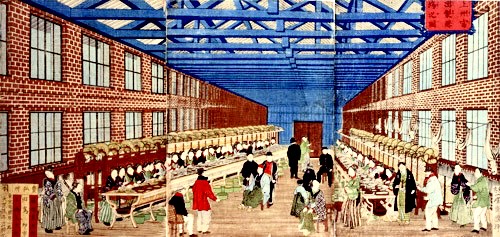

例えば、日本製生糸の増産を目指して官営製糸場を建設するにあたり、フランス人技術者を雇用し、フランスの技術を導入した富岡製糸場が1872年に創業を開始した。

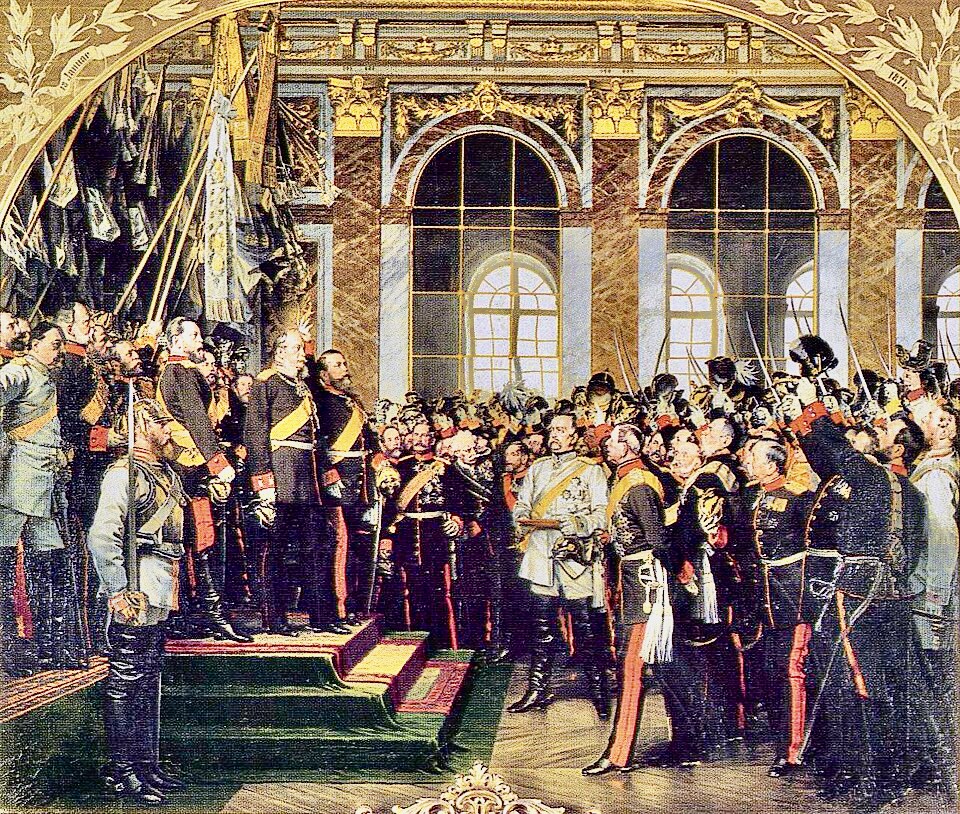

その間、フランス本国では、1870年にビスマルク率いるプロイセンとの間で普仏戦争が勃発し、パリがドイツ軍に占領されるなどして、翌1871年にはフランスの敗戦によって終結した。

しかし、こうした状況下にあっても、フランスは明治政府の要請に応じて、1872年に軍事顧問団を日本に派遣した。その一方で、同年の年末から2か月間にわたり、岩倉使節団をパリで受け入れるといったこともあった。

その後もフランスは、日本の軍事技術のみならず、刑法や民法の制定にも寄与したが、東南アジアへの侵略と同様の政策を日本に対して適用することはなかった。

v. ドイツ

ドイツは近世にかけて自由都市国家が並立する状態が続いていたが、ナポレオン1世の侵略戦争を経て国家意識が芽生え、国家統一を志向するようになっていった。

1871年、プロイセン王国が普仏戦争に勝利し、ドイツ帝国を創建して、その後の発展の基礎を築いた。そして、19世紀末までには、ドイツはイギリスやフランスと競合しうる国力を備えるに至り、トルコ、アフリカ、オセアニア、中国などで植民地政策を展開していった。

この時期、日本では政権が江戸幕府から明治政府へと移行しており、ドイツは日本の近代化政策において、軍事、法体系、政体、医学、哲学など多くの分野で大きな影響を与えた。

実際、1889年に制定された大日本帝国憲法は、ドイツのビスマルク憲法の強い影響を受けている。

また、医学分野では現在でもドイツ語が多く用いられており、これは日本の医学におけるドイツの影響力がいかに強かったかを物語っている。

このように、明治時代の日本はドイツから多くを学んだが、両国の近代化はほぼ同時期に進行していたため、ドイツが日本に侵攻する可能性はなかった。

。。。。。

江戸時代の末期から明治時代の前期に、外国勢力が日本を侵略する可能性がまったくなかったとは言えない。

そのことは、1853年にペリーが来航し、幕府に渡した国書の中でアメリカには日本を侵略する意図がないことが明記されていた点、さらに1858年に「日米修好通商条約」の締結を迫る際、アロー号事件を引き合いに出し、日本も清のように侵略を受ける可能性があると警告したことなどからも推測できる。

薩長戦争や下関戦争の結果を見ても、インドや清を屈服させた西欧列強と日本との国力の差は歴然としており、日本がとうてい抵抗できる状況にはなかったことは明らかである。

そうした中、植民地政策を推し進めていた諸国の状況を見ていくと、19世紀後半の時点で日本の植民地化あるいは半植民地化に意欲を示す国は、実際には存在しなかったことがわかる。