長くフランスやヨーロッパ的なものを学んできた。その後、「日本的なもの」に、ようやく関心を抱くようになった。そして、いつかフランスで、「日本的とは何か」ということを紹介してみたいと考え、ここ数年は意識的に日本へと立ち返ろうとしている。

しかし、正直に言えば、いまだ「これだ」と言えるところまで辿り着けずにいる。

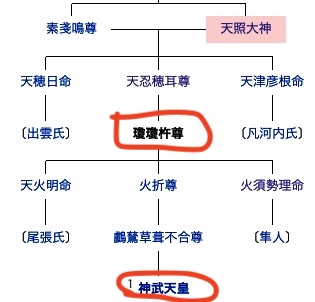

その大きな理由の一つは、現存している最古の文字資料が八世紀の書物であるという事実にある。しかも、その時代にはすでに大陸からの影響が色濃く、日本固有のものが何であるのかを、はっきりと線引きすることが難しい。日本的なものを探ろうとすればするほど、外からもたらされた思想や文化と深く絡み合っていることに気づかされる。

たとえば、日本文化の大きな特徴の一つとして、「無」に価値を置く姿勢を挙げることができるだろう。しかし、その「無」は、インド仏教の「空」や、中国思想における「無」と、どのようにつながり、またどこが異なっているのか。そうした関係を丁寧に解きほぐそうとすると、たちまち困難に突き当たる。

それにもかかわらず、「無」は日本人にとってきわめて身近な概念でもある。「何かを成し遂げたければ、意識的にあれこれ考えるのではなく、無になるのが一番だ」と言われれば、多くの人は違和感なく受け止めるだろう。

ところが一方で、「無とは何か」と問われると、言葉にして明確に答えることは容易ではない。

説明しようとすればするほど、外来の宗教や思想との関係を踏まえたうえで、「日本的な無」とは何かを問わざるをえなくなる。しかし、そこでは思考の糸が複雑に絡み合い、一筋縄ではもつれをほどくことができない。

この一点を取ってみただけでも、「日本的なもの」を解明することがいかに難しい営みであるかは、十分に伝わるのではないだろうか。

そうした中で、これは日本的だと言ってよいのではないか、と思われる事柄に、時折出会うことがある。それらは、日本人にとってあまりにも当たり前すぎるため、意識されにくいものでもある。

そのいくつかを、以下で簡単に見ていこう。

続きを読む →