(5)天孫降臨 天照大御神の地上における代理者

天武天皇によって編纂が命じられた『古事記』と『日本書紀』において、「天孫降臨(てんそんこうりん)」が最も重要な神話的挿話であることは、まず異論のないところだろう。

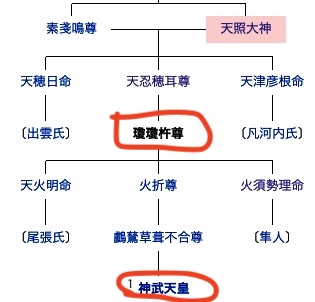

なぜならこの挿話は、高天原(たかまがはら=神々の次元)から葦原中国(あしはらのなかつくに=人間の次元)へと、天照大御神の孫である邇邇芸尊(ににぎのみこと=以下ニニギと記す)が降臨することを語り、さらに初代天皇・神武天皇へと系譜が連なることで、天皇が神の子孫であることを国内外に示す役割を担っているからである。

『万葉集』で言えば、これはまさに「大王(おおきみ)は神にしませば」という表現と対応する思想である。そして、この表現を用いた和歌が、天武天皇の時代(在位:673年〜686年)に数多く見られることは、「天孫降臨」神話が七世紀後半に形成された可能性を示唆しているといってよいだろう。

ここで興味深いのは、和歌においては「大王は神にしませば」と、ほとんど前提となる説明を必要とせずに詠まれ得る思想が、『古事記』では読み物としての物語として語られ、他方、『日本書紀』では「日本」という国家の正当性を国内外に主張する論理を含んだ神話として構成されている点である。

その違いを知ることは、現代の私たちが日本神話をより深く理解する手がかりとなると同時に、現在の日本のあり方を、先入観にとらわれずに捉えることにもつながるだろう。

続きを読む