ポール・ヴェルレーヌは日本で最もよく知られたフランスの詩人だといえる。

「秋の日の ヰ゛オロンの ためいきの 身にしみて ひたぶるに うら悲し」(上田敏訳)や、「巷に雨の降るごとく われの心に涙ふる。かくも心ににじみ入る この悲しみは何やらん?」(掘口大學訳)といった詩句は、いつの間にか私たちの記憶に入り込み、消えることがない。

ヴェルレーヌの詩は、日本人の心にすっと入ってくる親しさを持っている。

「あはれ」が美学の根底にある日本的な感性は、「悲しみ」が通奏低音として流れるヴェルレーヌの詩句の美しさを、そのまま受け入れることができるのかもしれない。

その一方で、翻訳で読む限り決して理解できない部分もある。それは、ヴェルレーヌの詩句の音楽性。

ヴェルレーヌは「詩法」という詩の中で、「何よりも先に音楽を」と詠い、詩の第一の要素は音楽であることを強調した。

翻訳で読む限り、ヴェルレーヌの詩句の持つ音色、リズム、ハーモニーなどを知ることができない。

どの翻訳に関しても同じことなのだが、ヴェルレーヌ(そして、ランボー、マラルメたち)の詩では、とりわけ音楽性が重要なのであり、翻訳で読むことの限界は理解しておく必要がある。

「フランス文学の道しるべ」の紹介では、翻訳でフランス文学を読むことを前提にしているので、ヴェルレーヌの詩句の音楽的な側面については触れないで進めていく。

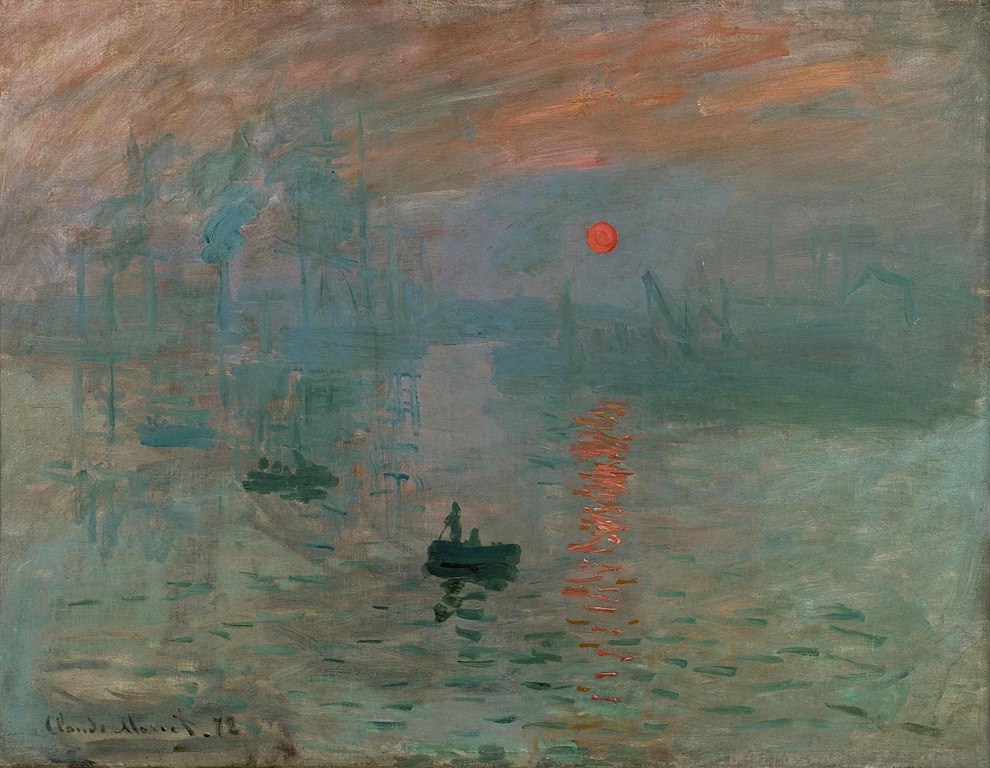

ヴェルレーヌの詩に親しむための最もよい解説は、クロード・モネの「印象 日の出」かもしれない。

その絵は、モネの仲間の画家たちが最初に企画した1874年の展覧会に展示され、「印象」という題名から、彼らの絵画が印象派と呼ばれることになったものだった。

その1874年、ヴェルレーヌの『言葉のない歌曲集』も出版された。

それは「意味のある偶然」。

印象派の画家たちが絵画で試みたこと、ヴェルレーヌが詩の世界で行おうとしたこと、どちらも「印象」を固着することが課題だった。