「月曜日、クリスティーヌ通り」の25−33行の詩節では、会話が完全に断片化され、誰が何を話しているのかよくわからない言葉がバラバラに並んでいる。

例えば、フランス語の所有形容詞 son は、彼なのか彼女なのか区別できない。そのために、コンテクストなしで ses ongles(爪)と言われても、「彼の爪」なのか「彼女の爪」なのかわからない。

また、誰が誰に話しているのかわからないために、一つ一つの言葉がどのような調子で話されているのかも分からない。

日本語で、語尾が「ます」であれば丁寧、「だ」であれば乱暴などといったように、会話をする人間の関係により表現が変化する。

例えば、「本当です。」と「本当。」は、相手によって変える必要がある。

他方、フランス語では、誰に対しても、« C’est vrai. »と言える。

フランス語で相手に対して丁寧に話す場合、一つのやり方として、« Voici monsieur. »(はい、ここにあります。どうぞ。)のように敬称を付け加えることがある。

もし親しい相手であれば、« Voici, Jacques. »とファーストネームを言い足し、親しみを込めることもある。

しかし、« Voici. »だけの場合、「どうぞ。」(丁寧)なのか、「ほら。」(普通)なのか、日本語のようには区別がつかない。

このように、フランス語では、言葉が状況から自立し、話者たちの関係によって表現が変化することは少ない。

そのために、状況なしで言葉だけ見た場合、意味が限定できないことも多々ある。

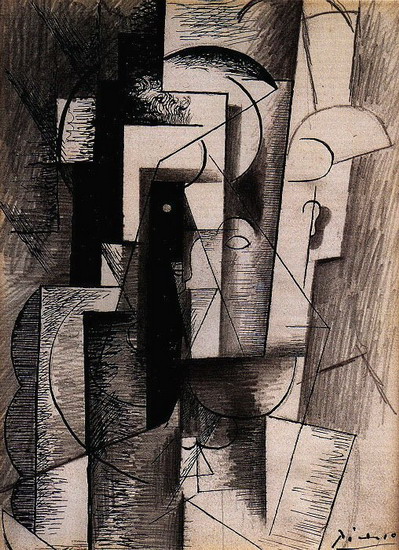

アポリネールはそうした言葉の不明確さ、あるいは多義性を利用し、読者が様々に解釈できる可能性を提示していく。

Ces crêpes étaient exquises

La fontaine coule

Robe noire comme ses ongles

C’est complètement impossible

Voici monsieur

La bague en malachite

Le sol est semé de sciure

Alors c’est vrai

La serveuse rousse a été enlevée par un libraire

続きを読む →