ポール・ヴァレリーは、マルセル・プルーストと同じ1871年に生まれた。そのことは、彼らの青春時代が19世紀後半にあり、世界観や芸術観の大転換の時期にあったことを意味している。

その時代、一方では近代科学の進歩がますます進む中で、産業技術といった物質的な次元だけではなく、精神的な分野にもその影響が及び、例えば、実験心理学といった新しい学問分野も誕生した。

その一方で、実証的な思考では捉えることができない次元を探究する動きも活発化し、通常の現実感覚とは異なる世界像を探究する思考や芸術が活動を活性化させていた。

こうした二つの潮流を背景にして、ポール・ヴァレリーは、「精神」のメカニスムを解明することを目指し、「レオナルド・ダ・ヴィンチの方法序説」や「テスト氏」といった散文作品、「若きパルク」や「海辺の墓地」といった韻文詩、「精神の危機」に代表される文明批評などを書き綴った。

その際、彼はしばしば「自己を見る自己」という構図を設定し、身体(見られる自分)の感覚と精神(見る自分)の動きという二つの次元を統合する中で、総合的な視点から人間の精神を捉え、描き出そうとした。

その意味で、ヴァレリーは、19世紀後半の対立する二つの世界観に基づいた上で、その先に歩みを進めた思想家であり、詩人であると見なすことができる。

(1)「精神」の魅惑の下で

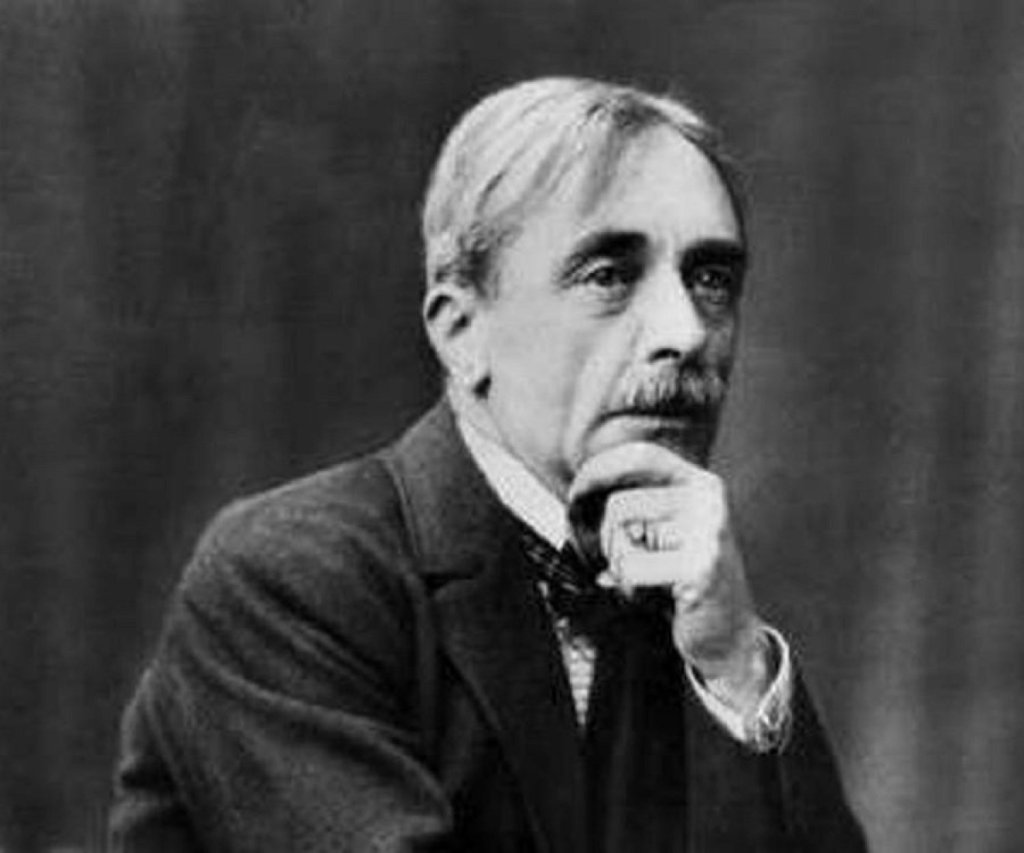

ポール・ヴァレリーは、1871年、南フランスの港町セットで生まれた。父親はコルシカ島出身の税官吏、母親はイタリアのジョノヴァ生まれで、イタリア領事の娘だった。

中学校までをセットで過ごしたヴァレリーは、1884年からモンペリエの高校に通い、1888年にモンペリエ大学法学部に入学する。そうした中で、文学だけではなく、建築、音楽、物理学などに興味を持ち、詩を書き始めていた。

1889年にユイスマンスの『さかしま』を読み、ポール・ヴェルレーヌとステファン・マラルメを発見する。そして、文学仲間の紹介でマラルメと文通するようになり、1891年にはパリに住むマラルメを訪問。それ以来、1898年のマラルメの死まで親しく接するようになる。

こうして、20歳になる頃には詩作を活発に行い、雑誌に発表するなどしていたのだが、1992年10月4日から5日にかけての夜、人生を左右する大きな出来事が起こる。母の実家のあるジェノヴァでヴァカンスを過ごしている時、突然、精神的な危機意識に襲われたのだった。その中で、文学的な才能を疑い、詩作を断念し、恋愛も含め「厳密でないもの」は全て切り捨てる決心する。他方、思索の中心は、幾何学的な厳密さに基づく精神の活動を解明することに向けられる。

1894年になるとパリに生活の拠点を移し、軍隊の仕事につく一方で、毎朝、様々なテーマについての思索を「カイエ(ノート)」に書き付け始める。「精神の日記」と呼びうる「カイエ」は死の間際まで続き、最終的には257冊に及ぶ膨大な量になる。

その時期、「レオナルド・ダ・ヴィンチの方法序説」(1895年)や「テスト氏との一夜」(1896年)などを公表することはあったが、公の活動することはほとんどなかった。

生活の糧を得るために1897年からは陸軍省砲兵隊に勤務し、1900年にはアヴァス通信社のエドワール・ルベー社長の個人秘書となる。その一方で、1900年に、女流画家ベルト・モリゾの姪ジャニ・ゴビヤールと結婚し、パリ16区のパッシーで暮らすようになる。

そうした中でも、友人の文学者たちとの交流が途絶えることはなく、オーギュスト・ルノワールやエドガー・ドガといった画家たちとも親しく接し、思索を深めるために多くの時間を費やすことができる生活を送った。

その後、1910年代に入り、ヴァレリーはアンドレ・ジッドを中心にした友人たちから若い時代に書いた詩を出版することを勧められ、1912年の終わりから昔の詩に手を加える作業を始める。しかしそれだけでは終わらず、「誰がそこで泣いているの?」といった新しい詩句も生まれてくる。

そして、その詩句を出発点として、約4年の歳月をかけ、最終的には512行に及ぶ「若きパルク」が書き続けられ、1917年に「新フランス評論(NRF)」という雑誌に掲載される。

その「若きパルク」がヴァレリーの名前を一気に広め、彼は再び詩作に戻り、1922年には、「海辺の墓地」を含む詩集『魅惑』を出版する。

また、同じ1922年、アヴァス通信社のエドワール・ルベー社長が亡くなると、個人秘書の職を辞し、文筆活動に専念するようになる。その時すでに51歳になっていた。

この時期から死去する1945年までの間、ヴァレリーは第1次世界大戦から第2次世界大戦という危機の時代を生きる詩人・思想家として、文明批評や文学論を書き、様々な講演を行った。それらの成果は、『ヴァリエテ』という題名の下にまとめられ、5冊の書籍として刊行された。

それらの活動を通して、ヴァレリーはフランスを代表する知性と見なされるようになり、1925年にアカデミー・フランセーズ会員に選出され、1936年にはコレージュ・ド・フランス教授に任命されるなどした。

第2次世界大戦の終結後、1945年7月20日に死去すると、ドゴール将軍の意向を受け、トロカデロ広場でポール・ヴァレリーの国葬が執り行われた。

その後、遺骨は故郷セットの墓地に埋葬される。その墓石には「海辺の墓地」から取られた、「おお 長い思索の跡の報い / 神々の静けさの上に向けられた長い視線は」という詩句が刻まれている。

(2)精神の転調から生まれる美

詩によって、そして思索によって、ポール・ヴァレリーが捉えようとしたものは、「精神の転調(モデュレーション)する動き」であると考えられる。

そのためには、彼は、「”自分を見る自分”を見る」という姿勢の中で、自らの精神のメカニスムを探究し、そこで展開する精神のドラマを描き出そうとした。

A. 私を見る私を見る私 ー 自意識の蛇

「若きパルク」の冒頭の3詩行は、まさにこのドラマの開始を告げるに相応しい。

夜が明けようとするその時、パルクは徐々に眠りから覚めながら、誰かが泣いている声を聞く(ように思う)。そして、誰が泣いているのかと自問する。

誰がそこで泣いているの、ただの風でないのなら、こんな時間に、

たった1人で、極限のダイヤモンドと一緒に?・・・ でも、誰が泣いているの、

私自身のこんなに近くで、泣いているこの時に? (「若きパルク」v. 1-3.)

涙の主は「私」のすぐ近くにいる。「私自身」も泣いているらしい。としたら、「私」の耳に聞こえる泣き声は、私の泣き声ではないのか?

この疑問から出発し、目覚めつつあるパルクの中に自分を見つめる意識、つまり「自意識」が生まれてくる。

その自意識は、「テスト氏との一夜」の結末では、「私は存在するものであり、私を見るものである。私を見る私を見るものであり、以下同様。」と表現されていた。

「若きパルク」になると、自分の精神の動きを覗き込む姿勢は、蛇として描き出される。

私は、私を見る私を見ていた、クネクネする私を。そして私は黄金に染めていた、

視線をいくつも送りながら、私の深い森を。

その森の中、私は一匹の蛇に従っていった。今しがた私を噛んだ蛇に。(「若きパルク」v. 35-37)

「私」は、泉に映った自分の姿を見つめるだけではなく、その見つめる姿を見つめる。その姿は確かにクネクネしている。

詩人はそのクネクネする姿を、蛇へと「変調」する。それに伴い、私の精神が動く場も、深い森へと変わる。

しかも、蛇が私を噛んだという出来事が付け加えられることで、身体の存在が強調される。

このように、クネクネする姿、蛇、噛むといった要素によって身体性が強く感じられれば感じられるほど、その一方にある「見る私」との対比が強まり、「見る私」とは人間の精神の側面であるという構図が浮き上がってくる。

とすると、詩の冒頭のパルクは、蛇に噛まれたことで、涙し、目を覚ましたのではないか? その場面は、蛇によって具現化される欲望や官能といった身体に対する刺激が、意識の目覚めを促したというドラマの一部ではないのか? そのように問うこともできる。

その精神のドラマにおいては、「”自分を見る自分”を見る」姿勢の中で身体性が回復され、精神と身体を統合した生命現象全体が探究の場となる。

「私」が蛇の後に従って進む「私の深い森」とは、その場の具体的な姿の一つだといえる。

B. 流動する生命

ヴァレリーが描く精神のドラマは、決して精神だけが単独で活動するのではなく、パルクの蛇の例でもわかるように、必ず身体性を伴っている。

さらに言えば、精神と身体は分離した存在ではなく、「生命」の二つのあり方だとヴァレリーは見なしていたのではないかと考えられる。

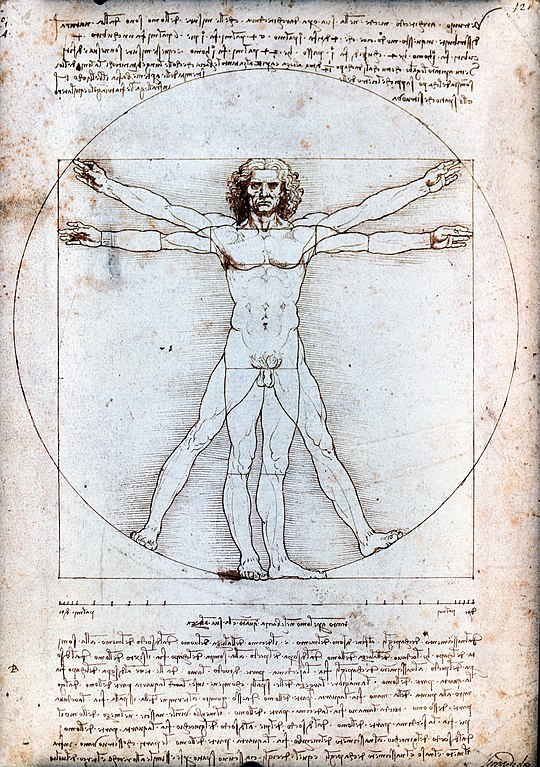

そうした心身合一的思考に関しては、彼が精神のメカニスムを解明するためのモデルとして、レオナルド・ダ・ヴィンチを取り上げたことからも推定することができる。

19世紀後半以来、ダ・ヴィンチは芸術家であると同時に科学者であるという認識が一般的になっていた。ヴァレリーはその認識に従い、物質を対象とする実験科学的な次元と、精神活動が中心となる芸術的な次元を一体のものと見なし、その二つの次元を統合する天才としてのダ・ヴィンチの肖像画を描いたのだった。

「レオナルド・ダ・ヴィンチの方法序説」の中で、科学と芸術は共通の土台から生成したものであり、二つの間に距離があると考えることは誤りにつながると述べられた後、人間の作り出す作品の生成過程のあり方について言及される。

固定されているものは、私たちを誤らせる。見られるために作られたものは姿を変えるし、高尚になったりする。精神の働きが私たちに有用であるのは、それらが動き、まだ未解決で、その時々に左右される時だ。それは、気晴らし、法則、定理、芸術作品などと呼ばれる前の状態であり、終結に向かいながら、類似した状態から離れていく以前の状態なのだ。(「レオナルド・ダ・ヴィンチの方法序説」)

この一節では、「固定されているもの」と「動いているもの」が対比的に取り上げられ、その対比が前後関係によって価値付けられている。つまり、以前の状態(動き)は有用であり、以後(あるいは今)の状態(固定)は誤りに導く。

私たちが何かを認識するときには、すでにそれを固定した状態で捉えることになる。例えば、レオナルドの一つの作品を見て「モナリザ」だと分かり、芸術作品であることを理解する。子どもが描いた簡単な絵を見て、自由に描いた気晴らしの1枚と思う。

それはごく当たり前の認識なのだが、その際、その認識が起こる以前の状態、つまり、それが何か分かる前の「何か」としてある状態が抜け落ちていることには気付かない。

科学と芸術の区別に関しても、その二つの分野は理性と感性の対比と対応する違いがあり、二つの間の距離は固定化している。

ヴァレリーは、そうした固定化は私たちを誤りに導くと考えた。というのも、固定化する以前には流動的な状態があり、それこそが生命現象のあり方だと見なしたからである。

全ては動き、変容する。ある時点では終結した状態と見なされるかもしれないが、しかし、重要なことは、固定したと見える状態も決してそれで終わりではなく、動きは続いている。

こうした世界観は、同時代の哲学者アンリ・ベルクソンの提唱した時間と持続の対比と並行関係にあると考えていいだろう。

私たちは時計によって時間を計る。その時間は、科学的な基準によって確定され、固定化されている。それに対して、「持続」は、私たちが退屈している時には長く感じ、楽しい時にはあっという間に過ぎ去る「生きた時間」であり、連続した生命の流れだとされる。

時計の針は「持続」に刻みを入れ、それぞれの断片を固定化する。その結果が、一般的に「時間」と呼ばれるもの。そのように考えると、ヴァレリーの思考の中で、動くものは「持続」と対応し、固定されたものは「時間」と対応することになる。

そうした中で、ヴァレリーが目指したのは、科学と芸術、精神と肉体という二元論を克服し、流動する生命現象の中で、身体と複雑に連動しながら活動する精神のメカニスムを明らかにすることだった。

C. 美の表現

ヴァレリーは、シャルル・ボードレールの詩を通して、心身が分裂する以前の流動する生が、「美」の源であることを感じ取ったに違いない。「ボードレールの状況」と題された記事の中で、「ボードレールの最良の詩句の中には肉体と精神の結合がある」と述べながら、そこにこそ美があることを暗示している。

『悪の華』には、歴史的な詩も伝説も含まれない。物語に基づいているものは何もない。哲学的な長セリフもない。政治もない。描写はめったにないし、あるとしても常に意味作用を担っている。しかし、全てが魅惑であり、音楽であり、力強く抽象的な感覚だ。。。豪華さ、形体、そして官能。(「ボードレールの状況」)

ここでないとされるもの、歴史、伝説、物語、哲学、政治、描写、そして、描写に関する意味作用、これらは全て「固定されているもの」に属する。それらは、通常の言語活動が目的とするものであり、言葉を発することは、意味を伝えることだという前提に立っている。

それに対して、ボードレールの詩句は、肉体と精神の二元論を解体したところに源を発するものであり、そこに人を魔法にかけるような魅惑が生成する。

そこに連ねられた言葉は、ボードレールの「旅への誘い」の詩句を思わせる。

彼方では、全てが整然とし、美しい、

豪華で、静か、そして官能的。

(ボードレール「旅への誘い」)

ポール・ヴァレリーが詩作を通して実現しようと望んだことは、「旅への誘い」のメロディーに乗って、心身が分離する以前の生命の流れを自らの言葉で掬い上げることだったのではないか。

例えば、「シルフ(風の精)」の詩句のいくつかは、その結実であるといえるだろう。

見られない、知られない、

私は香り、

生きている、そして死んでいる、

風の中をやって来た!

この詩句の中で、言葉の音声と意味が見事に一体化し、香りが音楽を生み出し、音楽が風となる。そして、人間と香り、生と死の二元論を超え、見られもせず、知られてもいない、不思議な世界を生み出していく。

このように考えると、ポール・ヴァレリーが探究した精神のメカニスムの解明は、生命現象の起源への旅を通して、詩的な美と通底していることになる。

そして、思想家ヴァレリーと詩人ヴァレリーが決して分裂しているわけではなく、一つの生命を生きていることも同時に確認することになる。

彼にとって、精神の転調をたどるドラマが、美の探究でもあった。