フォンテーヌブロー派の絵画は、その名前の通り、フォンテーヌブロー城を中心に展開した絵画の流派。

イタリア・ルネサンス芸術の影響の下、中世のキリスト教文化と古代ギリシア・ローマの異教文化との融合を図り、繊細で優美、官能的な美を生み出してた。

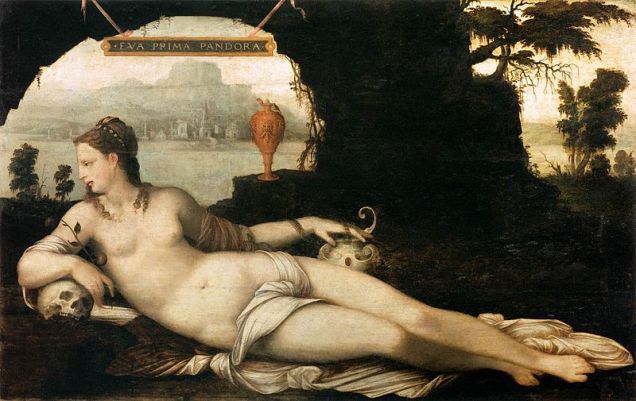

ジャン・クーザンの「エヴァ、プリマ、パンドラ」は、キリスト教の楽園において原罪を犯したエヴァと、ギリシア神話の中で人類に悪をもたらしたパンドラを、一人の女性、しかもヌードの女性像によって形象化している。

その意味で、まさに、異教とキリスト教の融合と言っていい。

この絵画によって代表されるフォンテーヌブロー派の絵画がどのようなものか、これから見ていこう。

レオナルド・ダ・ヴィンチと「裸のモナリザ」

1494年、フランス王シャルル8世がイタリアに侵入し、イタリア戦争が始める。

フランスにとって、その戦いの大きな成果は、イタリア・ルネサンスの進んだ文化をフランスに持ち帰ったことだった。

その象徴が、1516年、フランソワ1世がレオナルド・ダ・ヴィンチをフランスに迎え入れたこと。

ダ・ヴィンチは、アンボワーズ城近くのクルーの館に滞在し、1519年、フランソワ1世の腕の中で息を引き取ったと言われている。

彼は、その死の時まで、3枚の絵画を手放さなかった。「岩窟の聖母」、「洗礼者ヨハネ」、そして「モナリザ」。

(これらの傑作がパリのルーブル美術館にあり、イタリアから返還要求されない理由は、これらの絵画がダ・ヴィンチと共にフランスあったからに他ならない。)

ところが、もう1枚、非常に興味深いデッサンが残されている。

それが、「裸のモナリザ(La Joconde nue)」と呼ばれる作品。

レオナルドの作品かどうかわかっていないのだが、「モナリザ」との類似が指摘され、彼の時代の作品であり、彼と同じ左利きの画家の手によるものであることが判明している。

この「裸のモナリザ」が、フォンテーヌブロー派の画家たちの描いたヌード像の原形となっているのではないかと思われる。

「サビナ・ポッパエア」、「化粧の貴婦人」、フランソワ・クルーエの「ディアーヌ・ド・ポワチエ」等を見れば、ヌードの女性像の体の向きは逆であるが、「裸のモナリザ」とほぼ同一のポーズや様式で描かれていることがわかる。

繊細さ、優美さ、謎めき妖艶な雰囲気は、モナ・リザだけではなく、「岩窟の聖母」や「洗礼者ヨハネ」とも共通する。

その影響は、有名な「ガブリエル・デストレとその姉妹」にも見られる。

ここで、美的な観点からではなく、ルネサンスにおける女性の裸体画の意味について考えみよう。

というのも、キリスト教の時代、女性のヌードを描くことは不可能であり、宗教画で唯一裸体で描かれたのは、キリストだけだった。

中世イタリアの画家ジヨットは、ルネサンス絵画の先駆けと言われることもあるが、彼の宗教画の中で女性が肌を晒すことはありえない。

14世紀の初頭に描かれた「キリストの降架」でも、キリスト以外は全員が服で体を覆い、天使たちさえも衣服をまとっている。

ところが、ルネサンスになると、様相は一変する。

ルネサンスを代表するボッティチェッリの「ヴィーナスの誕生」(1483年頃)を見れば、女性の裸体が絵画の中心を占める時代が訪れたことがわかる。

ヌードなのは、「恥じらいのヴィーナス」のポーズを取る女神だけではく、西風を象徴する男女二人の姿も同じ。

服を着ているのは、季節の女神ホーラ。花で覆われた布で女神の裸体を急いで隠そうとしている。

こうした古代神話の題材は、ローマ・カトリック教会の宗教的主題とはほど遠く、異教的であり、異端と見なされた。

サヴォナローラに先導された宗教改革の中で、ボッティチェッリの異教的作品の多くが焼かれ、破壊されたと言われている。

それにもかかわらず、異端的なテーマが描かれ続けたとしたら、キリスト教と古代ギリシア・ローマの神話を関係付けることが必要になる。

その鍵となるのが、ネオ・プラトニスム(néo-platonisme)だといえる。

16世紀初頭のイタリアの画家ティツィアーノの「聖なる愛と俗なる愛」は、様々な解釈が提示されているが、ネオ・プラトニスムに基づいた作品と見なすことが可能である。

服を着ているのが俗なるヴィーナス(Amour profane)。服で体を隠すことは、楽園のアダムとエヴァの挿話でもわかるとおり、地上的、現実的な存在でることを意味している。

聖なるヴィーナス(Amour sacré)は裸体で描かれ、しかも聖性を意味する緋色の衣を左手に持っている。

二人の間にいて、水槽の水をかき混ぜているのは、キューピット(エロース)。

中世までの伝統的な宗教画の中で、ヌードの女性像が描かれることはなかった。ルネサンスの時代、女神の裸体を描いた絵画が許容されるようになったとしたら、どのような理由によるのだろうか?

その理由は、水槽の前面に描かれた浮き彫りの彫刻によって説明される。

一頭の馬が前に進もうとし、その前後で子供が踊っている。馬の向かい先では、一人の子供が倒れ、もう一人の子供がその子を叱るように手で打っている。

この図は、プラトンが『パイドロス』の中で語った「馬車の比喩」のアレゴリーだろう。

プラトンは、魂を一つの馬車として提示し、御者と二頭の馬から成るとされる。

右手の馬は姿が美しく、素直ないい馬。

左手の馬は醜く、放縦と高慢。鞭と棒によって叩かないと命令に従わない悪い馬。

御者が悪い馬をしっかりと訓練していない魂は、天球の外に顔を出してイデアを見ようとする時、馬が御者に従わずに下に向かおうとし、イデアを見ることができない。他方、よく訓練してあれば、二頭の馬が協調して天球の上に向かい、イデアを見ることができる。

彫刻で描かれている場面では、叩かれる子供が悪い馬の象徴と考えられる。その悪い子供が懲らしめられることで、馬は堂々と進み、地上を離れ、イデア界に向かうことができる。

人間をそのイデア界に導く力は、エロース(キューピット)。

プラトンは『饗宴』の中でエロースとは何かを論じながら、最終的には、ディオティマからソクラテスが聞いたとする「愛の秘儀」を結論に置く。

人はまず地上において、美しい人を愛するところから始める。

そして、美しい人(美)を目にすると、体から熱が発し、生まれる時に体の翼を固めた蝋が溶け出し、翼が自由になる。

それと同時に、美しい人の体でも熱で蝋が溶け、翼が元通りになる。

そして、エロースに導かれてイデア界に戻ることができる。

このように考えると、地上の愛、俗なる愛(amour profane)は決して意味のないものではなく、聖なる愛(amour sacré)に至る第一段階だと考えることができる。

実際、彼女の右手は、聖なるものを示す緋色の袖で覆われている。

そして、聖なる愛が、天上に人間を導く第二段階になる。

このように、ティツィアーノの「聖なる愛と俗なる愛」を、プラトンの二元論的な「愛の秘儀」のアレゴリーとして読み説くことができる。

女性の裸体画がキリスト教世界で容認されたのは、プラトン的な「聖なる愛」をキリスト教の「神の愛」と融合させることに成功したからに違いない。

エロースやヴィーナスを通して語られる異教的な愛は、「実は」キリスト教の愛をアレゴリーとして描いている。

そのように考えれば、キリスト教の厳格な美の世界に、古代ギリシア・ローマの優雅な美を導入することができる。

そうした融合の鍵となるのは、アレゴリー(寓意)。

ヴィーナスが聖なる愛の象徴であれば、その象徴はキリストの愛の寓意としても有効になる。

フォンテーヌブロー派の絵画が寓意に満ちているのは、そのためだろう。(続く)

「フォンテーヌブロー派の絵画 École de Fontainebleau 16世紀フランス 繊細で優美な絵画の始まり その1」への2件のフィードバック