ネルヴァルは、「オーレリア」の語り手に、「私の役目は、神秘主義的カバラの術で、宇宙の調和(ハーモニー)を回復させること」だと語らせたことがある。

精神の混乱に由来するらしい数多くの夢幻的な映像を描いた後、こうした主張を目にすると、ネルヴァルは誇大妄想的な狂気に取り憑かれていたのではないかと思いがちになる。

その一方で、彼の筆から流れ出てくる文章は穏やかで、美しい。しかも博識で、膨大な知識を前提とする数多くの記述が見られる。そして、ポエジーを強く感じさせる。

その二つの傾向は決して矛盾するものではない。

ネルヴァルが試みたのは、「人間の魂の研究」。

魂は謎に満ち、自分でもわからないことがたくさんある。心の思いはしばしば混乱する。そこに「調和(ハーモニー)」を回復させるのが「私の役目」だと意識したとすれば、それは決して馬鹿げたことではない。

しかも、ハーモニーを音楽的な次元で捉えれば、星と星が動くことで奏でられる「天球の音楽」とも捉えられるし、調和の取れた心地よい調べともいえる。言葉のハーモニーは、ポエジーを生み出す源泉となる。

ここでは、ネルヴァルがどのように「私の役目」を果たしたのかを見ていこう。

人間の魂を研究する詩的物語

最初に、「オーレリア」の冒頭で、「私」が自分の試みを提示している言葉を確認しておこう。

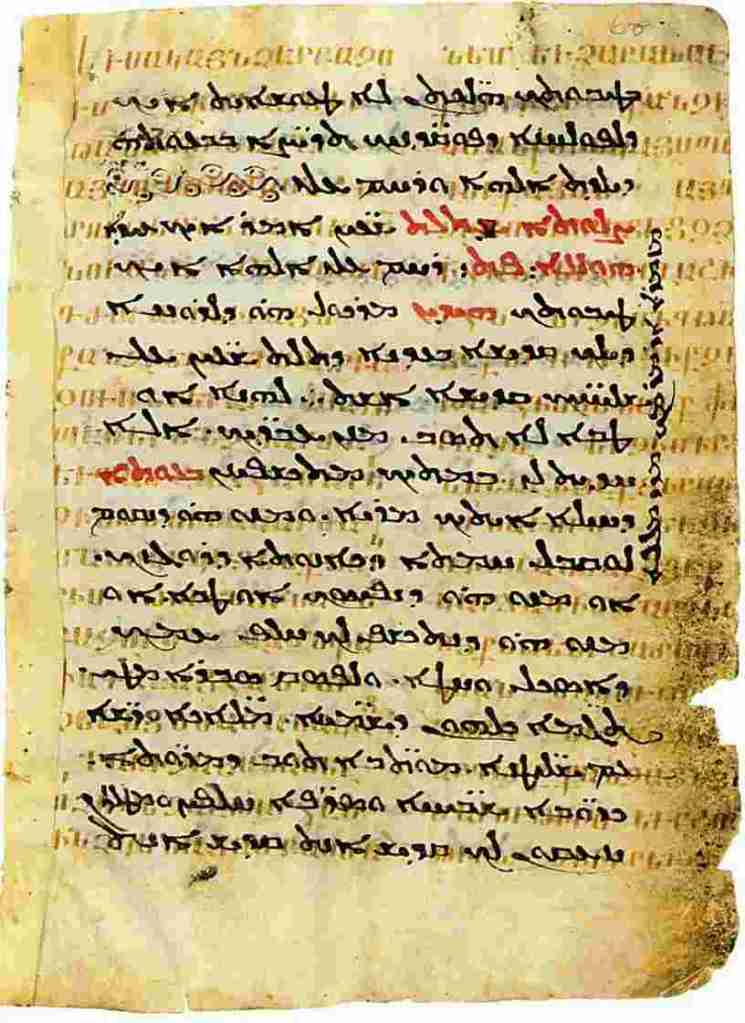

Swedenborg appelait ces visions Memorabilia ; il les devait à la rêverie plus souvent qu’au sommeil ; l’Âne d’or, d’Apulée, la Divine Comédie du Dante, sont les modèles poétiques de ces études de l’âme humaine. Je vais essayer, à leur exemple, de transcrire les impressions d’une longue maladie qui s’est passée tout entière dans les mystères de mon esprit ; — et je ne sais pourquoi je me sers de ce terme maladie, car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublées ; il me semblait tout savoir, tout comprendre ; l’imagination m’apportait des délices infinies. En recouvrant ce que les hommes appellent la raison, faudra-t-il regretter de les avoir perdues ?…

スウェーデンボルグはそうした(夢の)映像を「メモラビリア(記憶すべきこと)」と呼んだ。彼はそれらを、眠りより夢想から多く得ていた。アプレイウスの『黄金のロバ』、ダンテの『神曲』は、人間の魂の研究に関する詩的なモデルである。私も彼らの例に倣い、長い病に由来する印象を書き写そうと思う。その病は全て、私の精神の神秘の中で起こったことだった。— しかし、自分でもなぜ病気という言葉を使うのかわからない。というのも、私に関して言えば、決してあの時ほど健康だったことはないと感じるからだ。全てを知り、全てを理解しているように思われた。想像力が私に限りない甘美さをもたらしてくれた。人間が理性と呼ぶものを取り戻したことで、あれらを失ったことを、後悔しなければならないのだろうか?

「私」は、「長い間続いた病い(une longue maladie)」が、「私の精神の神秘(mystères de mon esprit)」の中で起こったことだと言う。

神秘という言葉を使うと仰々しいが、要するに、私たちの心の中では自分でも理解できないことがしばしばあり、心が不可解だと感じることは誰にでもある。その時に感じた「印象(impressions)」を書き記すことは、珍しいことではない。

しかも、「私」は作家であり、そうした「人間の魂の研究(études de l’âme humaine)」を行い、詩的な作品に仕上げようとすることは自然なことだともいえる。

だからこそ、「詩的なモデル(modèles poétiques)」として、3人の作家の作品名を挙げる。

一人目はスウェーデンボルグ(1688-1772)。

スウェーデンボルグは科学者であり、かつ神秘主義思想家でもあった。とりわけ、死後の世界にワープし、そこでの霊的な体験を綴った数多くの書物を執筆した。

「メモラビリア(記憶すべきこと)」と題された霊界体験の記述が、「眠り(sommeil)」よりも「夢想(rêverie)」に多くを負っていると記すのは、夢想と詩との強い繋がりを暗示するためだろう。

「オーレリア」の最後にネルヴァルは「記憶すべきこと(Mémorables)」と題して、詩的な散文で綴られた不思議な散文を幾つも書き記していて、スウェーデンボルグをモデルにしていることがよくわかる。

アプレイウス(125?-170?)は、古代ローマの作家。

『黄金のロバ』は、魔女が変身する姿をこっそりと覗き見た主人公ルキウスがロバに変えられ、数々の試練を経て、最後は女神イシスよって魂が救済される話。

ダンテ(1265-1321)は、イタリアを代表する詩人。

『神曲』は、ダンテがヴェルギリウスに導かれ、地獄、煉獄、天国を旅する叙事詩。

従って、『黄金のロバ』がキリスト教以前のギリシア・ローマの神々、つまり異教の世界を、『神曲』がキリスト教世界を代表していると考えることができる。

ネルヴァルは、二つの作品をモデルとすることで、異教とキリスト教を断絶するのではなく、両者を通底する宗教感情こそが、人間の精神の神秘と関係することをここで暗示している。

さらに、不可解な精神の動きを「病い(maladie)」と呼び、夢と狂気の発作とを関連付ける。

そこで展開する映像は、「理性(raison)」の制御が利かない混沌としたものに見えるが、しかし、ネルヴァルはそれらの甘美さを強調し、非理性の世界の魅力を浮かび上がらせようとする。

ボードレールであれば、その世界を「人工楽園(pardis artificiels)」と呼び、麻薬によって引き起こされる幻覚症状と関連付けるだろう。

このように、ネルヴァルは、夢や狂気の映像を書き記すことが詩的な作品を生み出すための試みだと、はっきり意識していた。

そして、冒頭のこの一節には記されていないが、混沌とした映像の連なりに調和を与え、そのハーモニーがポエジーを奏でることが、彼の役目だと考えた。

その試みは、「オーレリア」に限られるものではなく、他の作品、例えば「シルヴィ」でも行われた。

「シルヴィ」は、過去の美しい思い出が、現在ではすでに失われたことを確認する、失望の物語。

夢が現実に触れると消え去ってしまうのと同じことだ。

その確認から出発し、失望や幻滅を詩情の源にするロマン主義的な世界観に基づいている。

「シルヴィ」の語り手である「私」は、過去に愛したアドリエンヌも、シルヴィも、現在愛している女優オーレリーも失った後、全ては「幻(chimères)」だったと慨嘆する。

Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie. J’ai essayé de les fixer sans beaucoup d’ordre, mais bien des cœurs me comprendront. Les illusions tombent l’une après l’autre, comme les écorces d’un fruit, et le fruit, c’est l’expérience. Sa saveur est amère ; elle a pourtant quelque chose d’âcre qui fortifie, — qu’on me pardonne ce style vieilli. Rousseau dit que le spectacle de la nature console de tout. Je cherche parfois à retrouver mes bosquets de Clarens perdus au nord de Paris, dans les brumes. Tout cela est bien changé !

こうしたものが、人生の朝に人間を魅了し惑わせる馬鹿げた幻なのだ。私は整理もせずにそれらを書き留めようと試みたが、多くの心ある人々は私を理解してくれるだろう。幻影は一つ一つ落ちていく。ちょうど、果物の皮のように。果物とは経験だ。その味は苦い、しかし、何か刺すような刺激があり、それが人を強くする。— こんな古くさい言い回しを許してほしい。ルソーによれば、自然の光景は全てを慰めてくれる。時に私は、靄に包まれ、パリの北の地方にひっそりと佇む私のクラランの木立を探しに行く。今では、それら全てがすっかり変わってしまった!

人生の朝、つまり若い時代に追い求めた夢は、虚しい幻であり、人を惑わせるばかり。果物の皮のように落ちていく。

それは人生という舞台の上で繰り広げられる様々な場面であり、「私」はここで「馬鹿げた幻(chimères)」とか「幻影(illusions)」という言葉を使うことで、虚しさを強調する。

現実世界では、時間の経過と共に全てが失われ、何一つ永遠に留まるものはない。

しかし、その虚しさを経験することが人間を強くすることもあると、「私」は付け加える。

そんな教訓はすでに言い尽くされてきたし、言い方が古くさく、18世紀のジャン・ジャック・ルソーの言葉遣いを思わせる。

1761年の発表当時には多くの読者を獲得したルソーの『新エロイーズ』も、1850年頃にはほとんど読まれることはなかったと、ネルヴァルと同時代の批評家は書いている。

そうした中で、「私」はパリの北にあるヴァロワ地方と、『新エロイーズ』の舞台となるスイス・レマン湖の畔に位置するクラランを重ね合わせる。そのことで、「私」の幻滅の物語が、サン・プルーとジュリーの恋物語を秘めたパリンプセスト写本のようになる。

クラランの木立は、サン・ブルーとジュリーが恋人時代に初めて口づけを交わした森。二人は身分の違いから結ばれることができず、サン・プルーは旅に出る。

3年後に戻ってくると、ジュリーはボルマールと結婚している。

サン・プルーは過去の愛を胸に秘め、今でもかつてのイメージを抱いている。

ジュリーの夫であるボルマールは、その幻想を消滅させるために、ある方法を用いる。それは、ジュリーとサン・プルーをかつてと同じように、クラランの森で散策させることだった。それは3年前と現在の違いを二人に確認させることにつながる。

過去と現在を直面させることで、「全てが変わってしまった!(Tout cela est bien changé )」と悟るのである。

「私」がヴァロワ地方でクラランの木立を探す行為は、「シルヴィ」を新たな『新エロイーズ』にすることであり、それまでに形作られてきた「馬鹿げた夢想(chimères)」が、ルソーの夢想と同様の詩情を発することにつながる。

「シルヴィ」も「私の精神の神秘」の中で起こった幻影で構成され、「人間の魂の研究」の詩的物語なのだ。

厚みのある現実

人間の魂を研究をする際に、ネルヴァルは、目の前にある現実を離れ、目に見えない世界へと向かうことはない。

彼はあくまで現実をベースにし、その現実に厚みを加え、パリンプセスト写本のようにする。

では、現実に厚みを加えるとはどういうことか?

私たちは普通、目に見える物質的、物理的な世界を現実だと見なしている。しかし、それと同時に、人間には思考と感性があり、常に何かを考え、感じている。そうした世界は目に見えないが、それが現実であることも確かである。

ごく当たり前に思われるだろうが、現実には物質的な側面と精神的な側面がある。

そして、物質的な側面は他者と認識を共有し、科学的に測定可能だが、精神的な側面は個人に属し、他者と共有することはない。従って、現実の二面性のうち、一方は普遍的であり、他方は個別的、私的な様相を呈する。

後者は、様々な仕方で増殖し、現実の層を厚くする。

「オーレリア」では、「現実生活への夢の流入」という表現で、いわゆる現実に夢、空想、想いを注入する。

そのきっかけは、パリの町の中で、狂気の発作に襲われ、一つの星を目指しながら歩き回ったこと。

一緒に歩いていた友人の体が巨大化し、街路も空中に持ち上がり、「私」と友人が精霊となって戦っているように思えてくる。

— Non ! disais-je, je n’appartiens pas à ton ciel. Dans cette étoile sont ceux qui m’attendent. Ils sont antérieurs à la révélation que tu as annoncée. Laisse-moi les rejoindre, car celle que j’aime leur appartient, et c’est là que nous devons nous retrouver !

III

Ici a commencé pour moi ce que j’appellerai l’épanchement du songe dans la vie réelle. À dater de ce moment, tout prenait parfois un aspect double, — et cela, sans que le raisonnement manquât jamais de logique, sans que la mémoire perdît les plus légers détails de ce qui m’arrivait. Seulement, mes actions, insensées en apparence, étaient soumises à ce que l’on appelle illusion, selon la raison humaine…

「違う!」と私は言った。「ぼくは君の天には属していない。あの星には、ぼくを待っている人たちがいる。彼らは君が告げた啓示よりも前の時代の人間だ。ぼくをほっておいてくれ。彼らと一緒になるんだ。だって、ぼくの愛する女性はあの人たちに属しているんだから。あそこで、ぼくたちは再会するんだ。」

三章

ここで、私にとっては、現実生活への夢の流入と呼ぶことになることが始まった。その時から、時々、全てが二重の様相を取るようになった。— だからといって、思考の流れが論理性を欠くことは決してなかったし、私に起こったことのほんの些細な細部の記憶が失われることもなかった。単に、私の行動は、外から見えると常軌を逸し、幻想と呼ばれるものに従っていた。人間の理性から見ればだが・・・。

星に自分の愛する女性がいて、そこに昇って行こうとすることは、気がふれていると思われるかもしれない。

しかし、日本でもお盆があり、祖先の霊がこの世に戻り、お祭りをするという習慣がある。理性的に考えれば、霊の存在を信じていないのかもしれないが、しかし、風習は今でも続いている。

としたら、「私」が星に行き、愛する人に会うという考えも、魂の視点からすれば、それほど「論理性を欠く(manquer de logique)」ことでもない。

物理的な現実では馬鹿げていることでも、精神の世界では可能なこともある。思いは自由なのだから。

その二つを切り離すのではなく、私たちがごく普通にこの世界で生きているように、物理的な現実に心の思いが重なる。それが「私」の世界観だ。

その視点に従えば、現実が「二重の様相(aspect double)」を取ることも驚くには当たらない。

以上は、現実の厚みが夢や空想によって形成される例である。

本による知識等が、現実を厚くすることもある。

「散策と回想(Promenades et Souvenirs)」は、題名からしてルソー的な夢想を思わせるが、ふとした瞬間、ダンテの『神曲』の知識がヴァロワ地方の上に投げかけられることもある。

「私」は幼年時代にヴァロワ地方で過ごした思い出を辿りながら、シャンティイにやって来る。

その町には美しい城があるが、19世紀半ばには荒れ果てたままになっていた。

「私」はその現実を確認した上で、文学的な知識を投げかけていく。

À quoi bon maintenant revoir ce château démeublé qui n’a plus à lui que le cabinet satirique de Watteau et l’ombre tragique du cuisinier Vatel se perçant le cœur dans un fruitier ! J’ai mieux aimé entendre les regrets sincères de mon hôtesse touchant ce bon prince de Condé, qui est encore le sujet des conversations locales. Il y a dans ces sortes de villes quelque chose de pareil à ces cercles du purgatoire de Dante immobilisés dans un seul souvenir, et où se refont dans un centre plus étroit les actes de la vie passée.

— Et qu’est devenue votre fille, qui était si blonde et gaie ? lui ai-je dit ; elle s’est sans doute mariée ?

— Mon Dieu oui, et, depuis, elle est morte de la poitrine…

J’ose à peine dire que cela me frappa plus vivement que les souvenirs du prince de Condé. Je l’avais vue toute jeune, et certes je l’aurais aimée, si à cette époque je n’avais eu le cœur occupé d’une autre… Et maintenant voilà que je pense à la ballade allemande la Fille de l’hôtesse, et aux trois compagnons, dont l’un disait : « Oh ! si je l’avais connue, comme je l’aurais aimée ! » — et le second : « je t’ai connue, et je t’ai tendrement aimée ! » — et le troisième : « je ne t’ai pas connue… mais je t’aime et t’aimerai pendant l’éternité ! »

今、空っぽの城を見ても何にもならない。そこにはあるのは、ヴァトーの皮肉な小部屋と料理人ヴァテルの悲劇的な影だけだ。ヴァテルは、果物を保管する部屋で自分の心臓を突き刺したのだった! 私には、ホテルのマダムが、善良なコンデ公のことで、心からのお悔やみを言うのを聞く方が好ましかった。コンデ公の件は、今でもこの地方で話題になっていた。この地方の数々の町の中には、ダンテの煉獄の輪に似た何かがある。一つの思い出の中に固定された輪。その輪の中にはさらに狭い中心があり、過去の人生の行為が再現される。

「娘さんはどうしましたか、あんなに金髪で、あんなに陽気だった娘さんは?」と私はマダムに言った。「たぶん結婚したでしょうね。」

「ああ神様、結婚しました。でも、その後、胸を患い、亡くなりました・・・。」

私は、そのことがコンデ大公の思い出よりも強く心に響いたと言うことはできない。その娘がとても小さい頃、会ったことがあった。そして、彼女を愛したかもしれない、もしその時、他の女性への想いで心が占められていなければ・・・。今、私はドイツのバラード「ホテルのマダムの娘」のことを考え、三人の遍歴職人のことを考えている。その中の一人がこう言ったものだ。「おお! もしぼくが彼女を知っていたら、どれほど彼女を愛したことだろう!」 二人目はこう言う。「ぼくはお前を知り、そして優しく愛した!」 三人目はこう言う。「ぼくはお前を知らなかった・・・。でも、お前を愛しているし、永遠に愛し続けるだろう!」

シャンティイ城は、現在ではコンデ美術館として、堂々とした美しさを見せている。

しかし、フランス革命の際にかなりの部分が破壊され、再建が進むのは1870年以降だった。

ネルヴァルが「散策と回想」を書いているのは1854年の後半であり、実際に城は「家具が取り払われ(démeublé)」、空っぽの状態だったことだろう。

その現実に、「私」は、様々な情報を付加していく。物理的な現実から、文化的な知識、空想へと向かう。

城に残されているのは、18世紀の画家ヴァトーの名前のついた「小部屋(cabinet)」と、料理人ヴァテルの思い出。

ヴァテルは、ルイ14世の時代の有名な料理人。シャンティイ城の持ち主であるコンデ公が、ルイ14世を城に招き盛大な祝宴を開いた際、魚介類が到着しなかった。その非を悔いて、ヴァテルは自室で剣を抜き、自分の体に突き刺した。

ヴァテルに続き、コンデ公に関するお悔やみが続く。このコンデ公は、1818年にシャンティイの領地を相続したルイ6世アンリ・ジョセフ・ド・ブルボンを指す。

彼は、1830年、窓に首を吊った姿で発見され、謎の死を遂げた。

ホテルのマダムがお悔やみを言い、その地方の話題になっているとしたら、この事件から20年を過ぎても、城にはコンデ公の死の思い出がまとわりついていたことになる。

ヴァテル、コンデ公と死を暗示する名前を挙げた後、今度はダンテの『神曲』の知識が重ね合わされる。地獄編、煉獄編、天国編と続く叙事詩の中で、「私」は「煉獄の輪(cercles du purgatoire)」のイメージを、シャンティイのあるヴァロワ地方の町々の上に投げかける。

ダンテの描く煉獄は、地獄とは反対に、上に頂点がある円錐形をしていて、上に行くに従い、円錐を形成する輪は小さくなっていく。

「私」はパリの北に広がるこの地方の鄙びた数多くの町あるいは村にも、ダンテの煉獄と同じように中心があるとする。

そして、その中心では、過去と現在が共存し、過去の出来事が現在でも繰り返さる。つまり、17世紀のヴァテル、18世紀のヴァトー、19世紀のコンデ公、彼らのエピソードが消え去ることなく、今でも語り継がれて、現存している。

最後に、それらの知的幻影に具体性を持たせ、命を与えるために、ホテルのマダムの娘の死を持ち出す。

実際に「私」がホテルに宿泊し、マダムと出会ったのかどうかは全くわからない。むしろ、ドイツの詩人ルートヴィヒ・ウーラントの「ホテルのマダムの娘」という詩の歌詞からインスピレーションを受け、あたかも現実の出来事のようなエピソードに仕立てたのではないかと考えたくなる。

その歌詞に出てくる3人の遍歴職人の言葉は、死から「永遠(éternité)」へと向かい、荒れ果てた城から始まった現実がいつの間にか命の鼓動を感じさせるようになる。

このように、「散策と回想」におけるシャンティイの記述は、様々な知が現実に厚みを与える例だと考えられる。

ハーモニーを回復する

厚みを持った現実は血液が流れ、生命の脈動を感じさせるが、きちっと定まった枠組みに収まっているのではなく、混沌としているようにも感じられる。

ネルヴァルの作品がしばしば分かり難く、難しいと言われるのは、現実の厚みの部分が理性では捉えきれないことがあるからだろう。

彼はあえて作品の中に厚みにある現実の混沌とした状況を作り出す。その上で、そこに調和(ハーモニー)を復活させる。そうした役割を、「オーレリア」の中で次のように述べている。

「私」は精神病院の中に入れられ、他の患者たちと病院の庭にいる。そこでは一人一人がそれぞれの惑星の進行を司っているように思われる。

Mon rôle me semblait être de rétablir l’harmonie universelle par l’art cabalistique et de chercher une solution en évoquant les forces occultes des diverses religions.

私の役割は、神秘主義的なカバラの術で宇宙的なハーモニーを回復することであり、様々な宗教の隠れた力を呼び出して、一つの解決策を見つけることだと思われた。

「カバラ(cabalistique)」とか「オカルト(occulte)」といった言葉が使われ、誇大妄想的な空想が語られているかのように見えるかもしれない。

しかし、様々な宗教の秘められた力とは「宗教感情(sentiemnt religieux)」のことであり、人間が誰しも感じているものだといえる。それは、物理的な現実に血を通わせ生命感を与える、生の動きなのだ。

しかし、理性的、科学的視点からは、混沌としているように見える。

そのカオスに調和を与え、原初のハーモニーを再び響かせるのが、「私の役目」になる。

Je me promenai le soir plein de sérénité aux rayons de la lune, et, en levant les yeux vers les arbres, il me semblait que les feuilles se roulaient capricieusement de manière à former des images de cavaliers et de dames portés par des chevaux caparaçonnés. C’étaient pour moi les figures triomphantes des aïeux. Cette pensée me conduisit à celle qu’il y avait une vaste conspiration de tous les êtres animés pour rétablir le monde dans son harmonie première, et que les communications avaient lieu par le magnétisme des astres, qu’une chaîne non interrompue liait autour de la terre les intelligences dévouées à cette communication générale, et les chants, les danses, les regards, aimantés de proche en proche, traduisaient la même aspiration. La lune était pour moi le refuge des âmes fraternelles qui, délivrées de leurs corps mortels, travaillaient plus librement à la régénération de l’univers.

夕方、散策をする時には、月の光の下で、静謐な気持ちで一杯だった。木々の方に目を上げると、木の葉が気まぐれに丸まり、飾り立てた馬に乗った騎士や貴婦人たちの姿のようだった。それらは私にとって、祖先たちの勝ち誇った姿だった。こんな風に考えていると、さらに、次の考えが浮かんだ。生き物全てが巨大な共謀を企画し、世界を原初のハーモニーの中で再建しようとしている。様々な交流が、星々の磁気を通して行われている。途切れることのない鎖が地球のまわりを取り囲み、全てのものが交信するように、知的な存在を結びつけている。そして、歌、ダンス、視線が、徐々に磁気を帯び、同じ望みを表現している。私にとって、月は、友愛に満ちた魂の隠れ家だった。その魂たちは、死すべき肉体から解放され、より自由になって、宇宙が再生するために活動していた。

ここでは、現実世界から想像の世界にスムーズに移行していく様子が、見事に描かれている。

病院の庭を散歩する「私」の目に入るのは、月の光に照らされた木の葉にすぎない。それだけが現実の光景。

「私」はそこから、「宇宙の再生(régénération de l’univers)」まで、一気に空想を広げていく。

第一段階では、丸まった葉の姿を馬上の騎士や貴婦人に見立てることから始まり、その姿が祖先たちだと思う。

第二段階になると、そこに世界を再構築する企てを見る。数多くの葉が命を持ち、生物として互いに交信し、世界が生まれた時の調和ある状態に戻そうとしているのだと想像する。

調和はハーモニーであり、歌と踊りと人々が互いに交わす視線によって表現される。

以前、パリの町を歩いていて狂気の発作に襲われた時には、星に愛する人々がいると思い、その星に向かって歩こうとした。ここではその星に代わり、月が親しい魂たちの住み処とされる。

そして、肉体から解放された魂の仕事は、宇宙の再生だとされる。

こうした宇宙再生への思いは、木々を見ている「私」の精神の神秘の中での出来事であり、言うなれば、人間の魂の研究に他ならない。

魂の世界では、気まぐれに絡み合う木の葉が人間の姿になり、そこから原初のハーモニーにまで思いが及ぶ。

その中で、「私の役目」は混乱に調和をもたらすことだった。

「オーレリア」の試みは、魂の神秘の中で起こった様々な出来事の印象を書き記すことだが、ハーモニーをそこに回復することは、書き記す言葉に調和のある音楽性を付与することでもある。

その実現の結果、印象記の最後に付け加えられる「記憶すべきこと(Mémorables)」を構成する断片は、音楽性に満ちた言葉で綴られることになる。

J’inscris ici, sous le titre de Mémorables, les impressions de plusieurs rêves qui suivirent celui que je viens de rapporter.

ここに、「記憶すべきこと」という題名で、私が報告したことに続くいくつかの夢の印象を書き記すことにしよう。

「記憶すべきこと」という題名は、スウェーデンボルグの「記憶すべきこと(memorabilia)」に倣ったもの。その作品は、「オーレリア」の冒頭で「人間の魂の研究に関する詩的モデル(modèles poétiques de ces études de l’âme humaine)」として真っ先に挙げたものだった。

ここでは、「記憶すべきこと」の中から、最初の2つの断片を読んでみよう。

Sur un pic élancé dé l’Auvergne a retenti la chanson des pâtres. Pauvre Marie ! reine des cieux ! c’est à toi qu’ils s’adressent pieusement. Cette mélodie rustique a frappé l’oreille des Corybantes. Ils sortent, en chantant à leur tour, des grottes secrètes où l’Amour leur fit des abris. — Hosannah ! paix à la Terre et gloire aux Cieux !

オーヴェルニュ地方の尖った山頂の上で、牧人たちの歌が響き渡った。「哀れなマリア様」! 天上の王女様! あなたに、彼らは敬虔な気持ちで語りかけているのです。その素朴なメロディーが、「コリバントたち(大地母神を信仰する踊り手)」の耳を打った。彼らは代わる代わる歌を歌いながら、秘密の洞窟から出てくる。愛の女神が彼らのための隠れ家としてくれた洞窟から。— ホザナ(誉れあれ)! 「地」に平和を、「天」に栄光を!

この一節は、「ホザナ(Hosannah)」という言葉からもわかるように、賛歌あるいは祈りともいえ、言葉の音楽性が強く感じられる。

オーヴェルニュ地方はフランスの中央山塊に位置し、そこに「牧人(pâtres)」や、大地母神を信仰し輪舞を踊る「コリバント(Corybantes)」を配することで、原初の世界が浮かび上がる。

そこでは、キリスト教(マリア)と異教(大地母神キュベレー)の区別はなく、信仰の対象は女性性あるいは母なるものだった。

コリバントたちの歌と踊りが、豊穣を願う祈りとなる。

Sur les montagnes de l’hymalaya, une petite fleur est née. — Ne m’oubliez pas. — Le regard chatoyant d’une étoile s’est fixé un instant sur elle, et une réponse s’est fait entendre dans un doux langage étranger. — Myosotis ! —

ヒマラヤ山脈の上に、一本の小さな花が生まれた。— 私を忘れないで。— 一つの星のキラキラ輝く眼差しが、一瞬、その花の上に留まった。一つの応えが異国の甘い言葉で聞こえた。— ミゾオチィス(忘れな草)! —

オーヴェルニュ地方の中央山塊から、意識は一気にヒマラヤ山脈に飛ぶ。

そこに一本の小さな花が生まれ、巨大な山と小さな花の対比が生み出される。

その対比は、「一つの花(une fleur)」、「一つの星(une étoile)」、「一瞬(un instant)」、「一つの応え(une réponse)」と連続する、「一」の反復によって強調される。

その小さな一本の花が、フランス語と異国の言葉で、「私を忘れないで(Ne m’oubliez pas)!」とささやく。

その花の名前は、「わすれな草(Myosotis)」。

星は「私」の愛する人々の住まいであり、オーレリアが「私」を待っているとすれば、星に照らされて「私を忘れないで!」とささやく花は、「私」の魂とも考えられる。

こうして、ヒマラヤ山脈にも、美しいハーモニーが響き渡る。

「私の役割」がハーモニーを回復させることだという自覚は、このようにして、散文詩といえる音楽性に富んだ散文で、祈りともいえる文章を綴ることで、実現されたといってもいいだろう。

ネルヴァルは、1850年に公にした「塩密売人たち」の中で、詩とは何かを自問し、散文でポエジーを生み出す可能性について問いかけた。

その問いは、フランス詩の伝統の中で、詩は常に韻文で書かれるものとされてきたことに対する反論であり、彼が散文で詩情を生み出すことができるという思いを抱いていたことを前提にしている。

ネルヴァルの美学を辿り、「記憶すべきこと」に至ると、そのことがはっきりする。

彼は、韻文とか散文というジャンルに捕らわれることなく、現実と魂の世界が一体化した「豊かな現実」での生の動きを観察し、そこにハーモニーを復活させようとした。

そうしたハーモニーの響く言葉が、ポエジーの源泉となる。

ネルヴァルの作品を読むことは、生命の動きが生成する美と詩の在り処を探る旅だといえる。

彼があちらこちらで開示する美学は、迷子にならないための手引き。

その導きで旅を続けると、至るところで美を発見し、ポエジーを感じる。

狂気と幻想といったレッテルに惑わされず、ダンテがヴェルギリウスの先導で地獄から天国に進んだように、ネルヴァル自身の先導で彼の世界を訪れたい。