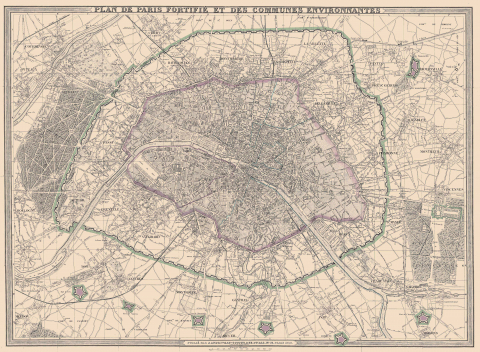

「ゾーン」第121-134行の詩節では、サン・ラザール駅や、ロジエ通り、エクフ通りという、パリに実在する建物や地名に言及され、アポリネールにとって身近な現実に基づき、さまよえるユダヤ人を思わせる移民たちについて語られていく。

アポリネールもローマ生まれの外国人であり、フランス国籍を取得したのは、1916年になってからだった。そのためもあり、1911年にモナリザ盗難事件に巻き込まれた際には、激しい差別的な攻撃を受けた。そのことは、アポリネールに、自らも移民者(émigrant)であることを強く感じさせたことだろう。

Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants

Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent des enfants

Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare

Ils ont foi dans leur étoile comme les rois-mages

Ils espèrent gagner de l’argent dans l’Argentine

Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune

Une famille transporte un édredon rouge comme vous transportez votre cœur

Cet édredon et nos rêves sont aussi irréels

Quelques-uns de ces émigrants restent ici et se logent

Rue des Rosiers ou rue des Écouffes dans des bouges

Je les ai vus souvent le soir ils prennent l’air dans la rue

Et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs

Il y a surtout des Juifs leurs femmes portent perruque

Elles restent assises exsangues au fond des boutiques (v. 121-134)

お前は 涙をいっぱいにためた目で この哀れな移民の者たちを

彼らは 神を信じている 彼らは祈る 女たちは子どもたちに乳を与える

彼らは 充満させる 彼らの匂いで サン・ラザール駅のコンコースを

彼らは 信じている 彼らの星を 東方の三博士のように

彼らは 期待している 金を稼ぐことを アルゼンチンで

そして、戻ることを 自分たちの国に 財産をなした後

一つの家族が 運んでいる 赤い羽毛布団を あなたたちが心を運ぶように

その羽毛布団と私たちの夢も 非現実的だ

あの移民たちの何人かは ここに留まり 暮らしている

ロジエ通りか エクフ通りの あばら屋の中に

ぼくは 彼らを見かけた しばしば 夕方 彼らは 生き抜きする 通りで

そして めったに移動しない チェスの駒のようには

とりわけユダヤ人がいる 女たちはカツラをかぶる

彼女たちはずっと座っている 生気なく 店の奥で

移民の者たちについて、二つの側面に焦点が当てられる。

A. 物質的な次元

資本主義社会の中では、金銭が全てだとさえ言える。そのことを、アポリネールは、音による言葉遊びを使い、Argentine(アルゼンチン)でargent(アルジャン:金銭)を稼ぐと表現する。

移民たち(les émigrants)は、財産をなした後(après avoir fait fortune)、自分たちの国に戻ることを望む。

しかし、そんなことは不可能で、羽毛布団(un edredon)にくるまれて眠るなどというのは、非現実的な夢にすぎない。

パリのユダヤ人街にあるロジエ通りやエクフ通りに住む人々は、容易に移動することもできず(ils se déplacent rarement)、貧しい暮らしを続けるしかない。

B. 宗教的、精神的な次元

彼らは神を信じ(ils croient en Dieu)、東方の三博士(les rois-mages)のように、彼らの星を信じている(Ils ont foi dans leur étoile)。

『マタイによる福音書』によれば、イエスが生まれた時、東方の三博士は、星に導かれてベツレヘムへと向かい、マリアと幼子イエスに乳香、没薬、黄金を捧げたとされている。

「ゾーン」の冒頭では、エッフェル塔と羊飼いが同格に置かれていた。キリスト教において、羊飼いとは迷える者たちを信仰へと導くイエス・キリストであることを思い出すと、エッフェル塔は現代社会における超自然な存在への信仰を象徴すると考えることもできる。

アポリネールにとって、詩を含めた芸術作品がエッフェル塔を描き、現代社会の現実を歌うことは、物質文明の成果を誇るためではなく、物質文明の中に精神性を回復するためだったといえる。

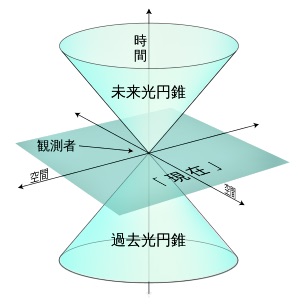

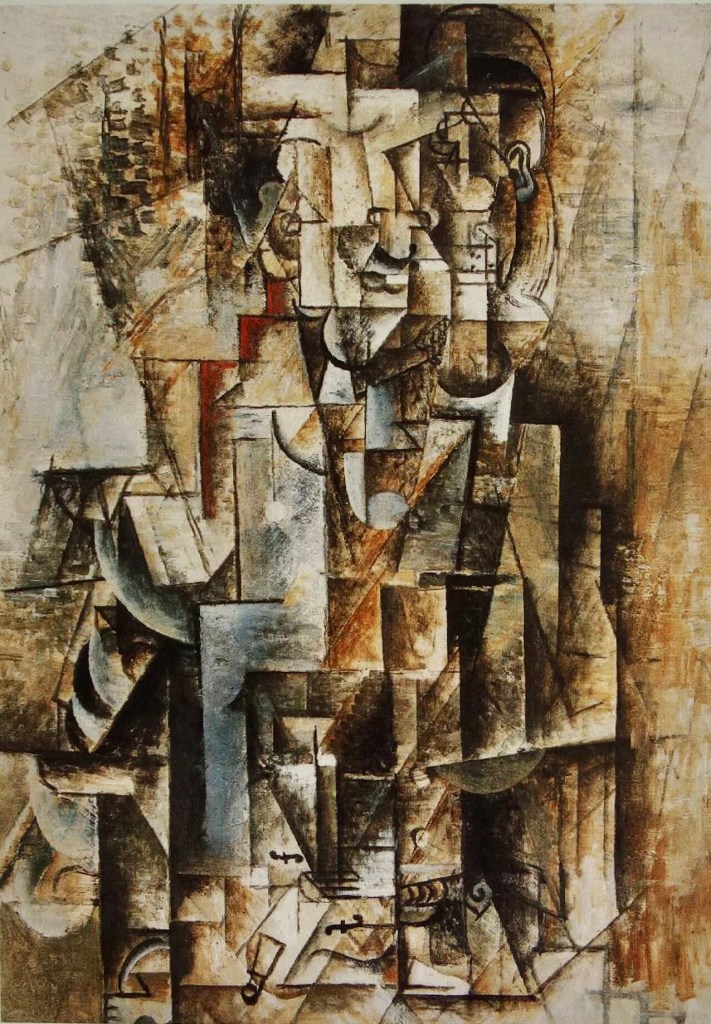

アポリネールがキュビスム論の中で使った言葉で言えば、「四次元」の世界を喚起すること。

四次元とは、遠近法で描かれる三次元(縦、横、高さ)の空間に時間を加えた次元。アインシュタインの特殊相対性理論を定式化する枠組みとして用いられるミンコフスキー時空によって示されたりする。

理論として、四次元とキュビスムがどれほど関係を持つかは議論があるだろうが、少なくともアポリネールはキュビスムの絵画を説明するために4次元に言及し、現実を超えた超越的な次元を考えていた。

その超越性を示すのが、宗教に代表される「無限(l’infini)」へと向かう精神性だった。

127行目に出てくる「赤い羽毛布団(un édredon rouge)」を、エッフェル塔の赤と重ね合わせ、その象徴として読むことができるかもしれない。

こうした視点から見ると、121-134行で構成される詩節は、アポリネールが自らの芸術論を提示した部分であると考えることができる。

135行目からは、最後の155行目まで、一箇所を除き、1行か2行の詩句で区切りが入れられ、断片性、非連続性がこれまで以上にはっきりと示される。

そうした形態上の特質は詩句の内容とも対応し、一つ一つの詩句の意味は理解できても、それらの論理的なつながりは、あるのかないのかわからない。

一貫性のある文章の繋がりが3次元世界の安定した構造を示すとすると、断片が寄せ集められ混沌とした状態は「4次元的世界像」の表現と考えることもできる。

まず、143行目まで読んでみよう。

Tu es debout devant le zinc d’un bar crapuleux

Tu prends un café à deux sous parmi les malheureux

Tu es la nuit dans un grand restaurant

Ces femmes ne sont pas méchantes elles ont des soucis cependant

Toutes même la plus laide a fait souffrir son amant

Elle est la fille d’un sergent de ville de Jersey

Ses mains que je n’avais pas vues sont dures et gercées

J’ai une pitié immense pour les coutures de son ventre

J’humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible ma bouche (v. 135-143)

お前は 立っている 汚れたバーのカウンターの上に

お前は 2スーのコーヒーを飲む 不幸な人間たちの間で

お前は 夜 大きなレストランにいる

あの女たちは 意地悪ではない 彼女たちには心配事がある しかし

全ての女たち 最も醜い女でさえ 恋人を苦しませた

彼女は ジャージー島の巡査の娘だ

彼女の手を ぼくは見たことがなかったが 硬く ひび割れている

ぼくは 大きな憐れみを抱いている 彼女のお腹の傷跡に

ぼくは 今 貶めている おぞましい笑いの娘に対して ぼくの口を

「お前」は、バーで安いコーヒーを飲んだり、夜はレストランに行ったりする。ごく日常的な生活情景。

次に突然、あの女たち(Ces femmes)が出てくるが、ces(あの)と言われても、どの女たちなのかわからない。

さらに、最も醜い女でさえ恋人を苦しめた(même la plus laide a fait souffrir son amant)と言われるが、女たちがいじわる(méchantes)ではなく、心配事がある(des soucis )ことと、何の関係があるのかわからない。

もしジャージー島の巡査の娘(la fille d’un sergent de ville de Jersey)が最も醜い女(la plus laide)だとしたら、そこに論理的な繋がりがあることになる。しかし、それであれば、なぜ二つの詩句の間に空白の行が挿入されているのかわからない。

同様のことが、手を見たことがなかった彼女と、お腹に傷のある彼女、そして、おぞましい笑い(au rire horrible)の娘の関係についてもいえる。

もし135-143行の詩句に物語的な関連性を見つけるとしたら、次のようになるかもしれない。

そこで語られるのは、恋人に苦しめられた時の思い出。

二人は、昼はカフェで、夜はレストランで時間を過ごすなどしていた。彼女のあだ名は、ジャージー島の巡査の娘。手が硬く(dures)、ひび割れる(gercées)など生活に苦労し、もしかすると妊娠して帝王切開し、お腹にその跡(les coutures de son ventre)が残っている。そうした中で、彼女は別れを決意し、ぼくをひどく苦しめた(a fait souffrir )。ぼくは彼女にひどい言葉を浴びせ、彼女がおぞましような笑い(au rire horrible)をすることもあった。

今、ぼくはそんな言葉を吐いた自分の口(ma bouche)が恥ずかしくなり、卑下している(j’humilie)。

断片化した詩句と物語とのこうした関係は、小さな幾何学模様をコラージュする中で、それが人間だとかエッフェル塔だとかなんとなく分かる、キュビスムの絵画を連想させる。

こうした世界像は三次元では捉えきれず、正確な意味でないとしても、四次元的な世界の表現だと考えてもいいだろう。

そうした時、自分に対して、「お前」と話しかける視点と、主観的に「ぼく」と言う視点、その二つの視点の間で揺れ動き、いつの間にか入れ替わることが起こっても不思議ではない。

「君」と「ぼく」の交代はこれまでにもしばしば行われてきたが、135-143行の詩句でも、最初は「君」だったものが、最後は「ぼく」に変わる。

マルク・シャガールは、二人の自分が隣接する姿で、アポリネールの肖像を描いている。この「アポリネールへの賛歌(Hommage à Apollinaire)」が描かれたのは、「ゾーン」が執筆された時期と重なっている。

144-155行目は「ゾーン」の最後の部分だが、決して一つの方向に収束することはなく、今まで以上に多様な断片の状態を示し、読者に向けての密かな合図を送ることで終わりを迎える。

Tu es seul le matin va venir

Les laitiers font tinter leurs bidons dans les rues

La nuit s’éloigne ainsi qu’une belle Métive

C’est Ferdine la fausse ou Léa l’attentive

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie

Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied

Dormir parmi tes fétiches d’Océanie et de Guinée

Ils sont des Christ d’une autre forme et d’une autre croyance

Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances

Adieu Adieu

Soleil cou coupé (v. 144-155)

お前は 一人だ 朝がやって来る

牛乳売りたちが 容器を鳴らす 通りで

夜が遠ざかる 美しい混血女のように

それは 嘘つきのフェルディーヌ あるいは 気を遣ってくれるレア

お前は 飲む この燃えたぎるアルコールを お前の命のように

お前の命を お前は飲む ウイスキー(命の水)のように

お前は歩いて行く オトゥーユに向かって お前は 家に向かうことを望む 歩いて

眠ることを望む オセアニアとギネの偶像たちの間で

それらは キリストたちだ 別の形をし 別の信仰の

それらは 下位のキリストたちだ 暗鬱な希望の

さらば さらば

太陽 切り落とされた首

A. 現実の次元

朝の牛乳売りの場面は、日常的な情景。

B. 象徴の次元

夜に関する詩句は、通常の言語としては意味不明であり、象徴的な次元の読みが要請される。

夜が遠ざかり(La nuit s’éloigne)、朝が近づくことはわかるのだが、混血の美しい女性のようだ(ainsi qu’une belle Métive)という比喩は謎めいている。

しかも、それが、偽り(la fausse)の女性フェルディーヌ、あるいは注意深く相手に気を遣う(l’attentive)女性レアだという断定は、一般的な理解を超えている。

あえて解読するのであれば、夜と朝が交わる時間帯を混血(métis:métiveはmétisを意味する古語)と表現し、その二重性を、偽りと気遣いという対比的な女性として取り上げたと考えることができる。

C. 詩の次元

アルコールに関する次の2行は、音と意味が密接に関連し、伝統的な詩法を思わせる。

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie

最初の行は12音節で、6音節目の後ろに切れ目(césure)がある。2行目は10音節で、5音節目の後ろに切れ目がある。さらにiの音が韻を踏む。二つの行で音節数が異なることで、完全には伝統的な詩句の規則に当てはまるとはいえないが、しかし、自由詩や散文ではく、伝統的な詩句を思わせることは確かである。

そうした形式的な面に加え、音と意味の繋がりが、あまりにもあからさますぎると思われるほど示されている。

tu boisの反復はアナフォール(首句反復)的。vieが3度、commeが2度反復されることで、アソンアンス(母音反復)とアリテラシオン(子音反復)がはっきりと耳を打つ。

それ以外に、commeに含まれる [ o ]の音は、alcoolとeauとも共鳴する。

そうした音の連動によって、意味的な連関が明らかになる。アルコール(alcool)は命(vie)のように燃え上がるが、それがウイスキー、つまり命の水(eau-de-vie)だという連想が導かれる。

従って、この2行の詩句は伝統的な詩句をあえて模倣しているのだといえる。

D. 現実から宗教の次元への移行

オトューユ(Auteuil)に戻り眠るという詩句から続く4行は、現実の次元から宗教的な次元へとスムーズに移行する。

「ゾーン」の執筆の時期、アポリネールは現在のブローニュの森を含むオトゥーユ地区に住んでいた。そこで彼の友人の画家たちと同じように、オセアニアやアフリカの原始的な彫像を所有していたかもしれない。

最初の2行は、そうした現実生活を反映したものとして読むことが出来る。

しかし、偶像(fétiches)という言葉は、宗教的な次元へと繋がっていく。キリスト教の観点から見れば、それらは別の形をし、劣った救世主なのかもしれない。しかし、それらがキリストを思わせることは、« Ils sont des Christ (…) / Ce sont les Christ »と繰り返されることで、明確に示される。

E. ゾーンの次元

「ゾーン」の最後の置かれた二つの詩句(v. 154-155)は、ただ単語が並べられているだけであり、断片性、非連続性、現実的な次元と超越的な次元の並列など、新しい精神を表現する詩句を代表するものになっている。

« Adieu Adieu »は、日常的な別れの言葉。「ゾーン」を終えるにあたり、アポリネールが読者に向かい、「さらば」と別れを告げていると考えれば、それが現実的な行為だといえる。

他方、« Soleil cou coupé »は、象徴的な解釈を要求する。

太陽は理解できるし、切断された首も理解できる。しかし、二つの並列に置かれると、何か不思議な存在として、通常の解釈を拒むことになる。

しかも、それが詩の最後に置かれるとしたら、「太陽 切り落とされた首」を「ゾーン」全体の象徴と見なすよう、詩人が導いていると考えるのが普通だろう。

しかし、詩全体に論理的あるいは物語的な一貫性があるわけではなく、象徴すべき全体といったものを見出すことはできない。

もし「太陽 切断された首」が何かを暗示するとしたら、不透明さ、神秘性なども含め、そのわからなさだといえる。

もう一つの可能性は音による言葉遊び。

cou coupéの音の切れ目を変化させると、coucou / péとなる。coucouは、誰かに会った時などに言う「やあ、こんにちわ!」といった挨拶の言葉。

前の行ではAdieuと別れを告げたのに、すぐに続いて出会いの言葉が聞こえる。それは、出会いで始まり別れで終わるというごく当たり前の順番とは反対であり、時間が逆行するともいえる。

また、悪い冗談のようだが、péの音はpetと同じであり、プゥというオナラの音を連想させる。その勢いある音に乗って、最後の詩句は、最初の詩句へ読者を逆行させると考えることもできる。

その最初の詩句は、「最後に」で始まっていたことを思い出そう。

« À la fin tu es las de ce monde ancien »

最終行の「こんにちわ(coucou)」が、第1行目の冒頭の「最後に(À la fin)」につながり、155行の詩句全体ががぐるっと回転する。

その姿は、パリの街を取り囲む円形のゾーンと重る。

そのように考えると、題名の「ゾーン」は、パリの外周を取り囲む貧しい地区の名称だが、それと同時に、155行の詩句から構成される詩そのものの姿を示していることにもなる。

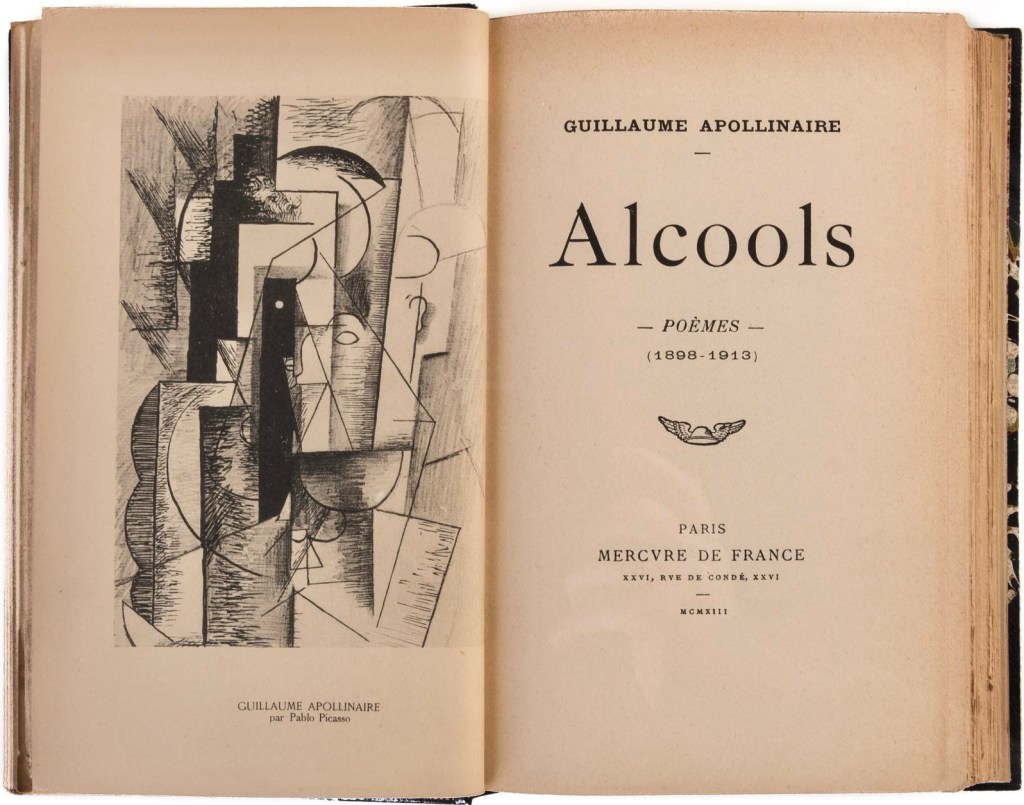

ギヨーム・アポリネールは、『アルコール』という詩集の冒頭に「ゾーン」を置き、新しい精神(Esprit nouveau)に基づいた新しい時代の詩の宣言とした。

その新しい詩とは、伝統的な詩の形式に則らず、飛行機や自動車など新しいテクノロジーを素材として取り上げるというだけではない。

それ以上に、従来の現実観とは異なる次元の現実を提示する言語芸術の試みだといえる。

「ゾーン」の作り出す「もう一つの現実」は、アポリネールの実生活を反映した記述、例えば、子ども時代の思い出、数々の旅での見聞、パリでの生活情景などが構成要素になっている。その一方で、宗教観、芸術観、意味不明とも思われる空想などを表す詩句もある。

そうした多様な素材が、雑多に並べられている世界。そこに一貫性を見つけることはできない。

そのようにして出来上がっている「もう一つの現実」を語る言葉があるとしたら、決して整合性のある首尾一貫した論理を持つものではないだろう。

私たちが普通に現実を認識する場合には、3次元で行われ、事物はその輪郭を保ち、世界は整合性を持つ。その場合には、それを語る言葉も、そこで物語られる出来事も、通常の論理で理解ができる。

しかし、現実が4次元だとすると、3次元の言葉では語ることができない。アポリネールは、4次元世界についてとりわけ「無限(l’infini)」、別の言葉で言えば、人間を超えた超越的な次元を頭に入れ、過去においてはそれが宗教として表現されてきたと考えている。

そうした世界を浮かび上がらせるためには、それに応じた言葉が必要になる。「ゾーン」の詩句は、一つの実例として提示されたものだと考えられる。

読者は最初戸惑うに違いない。詩句は単文で、意味は明確に理解できる。しかし、それぞれが断片のようにばらばらに並べられているだけ。詩句同士の論理的、物語的なロジックがなく、整合性のある意味を見出すことができない。

これが果たして詩なのだろうか?といった疑問さえ湧いてくるし、それが不思議ではない。

そうした戸惑いの中から、いつしか、抒情的な雰囲気がかすかに感じられてくる。その源が失恋にあるのかもしれないし、自分の居場所ではないところにいるという異邦人としての思いから来るのかもしれない。あるいは、神や理想、無限を求める祈りが、それを生み出すのかもしれない。

ギヨーム・アポリネールの「ゾーン」の美は、そうした抒情性が感じられる時、読者の中に生まれてくる。