(3)「地獄とは”他者たち”」 — 『出口なし』

サルトルにとって、人間とは「自由であることを常に余儀なくされている」存在である。

その一方で、社会の中で常に他者と関係しながら生きざるをえないことも否定できない。

その両面性を考えると、人間は自由であるが、同時に、他者の視線を感じ、他者に裁かれる存在でもある。

A. 他者の視線

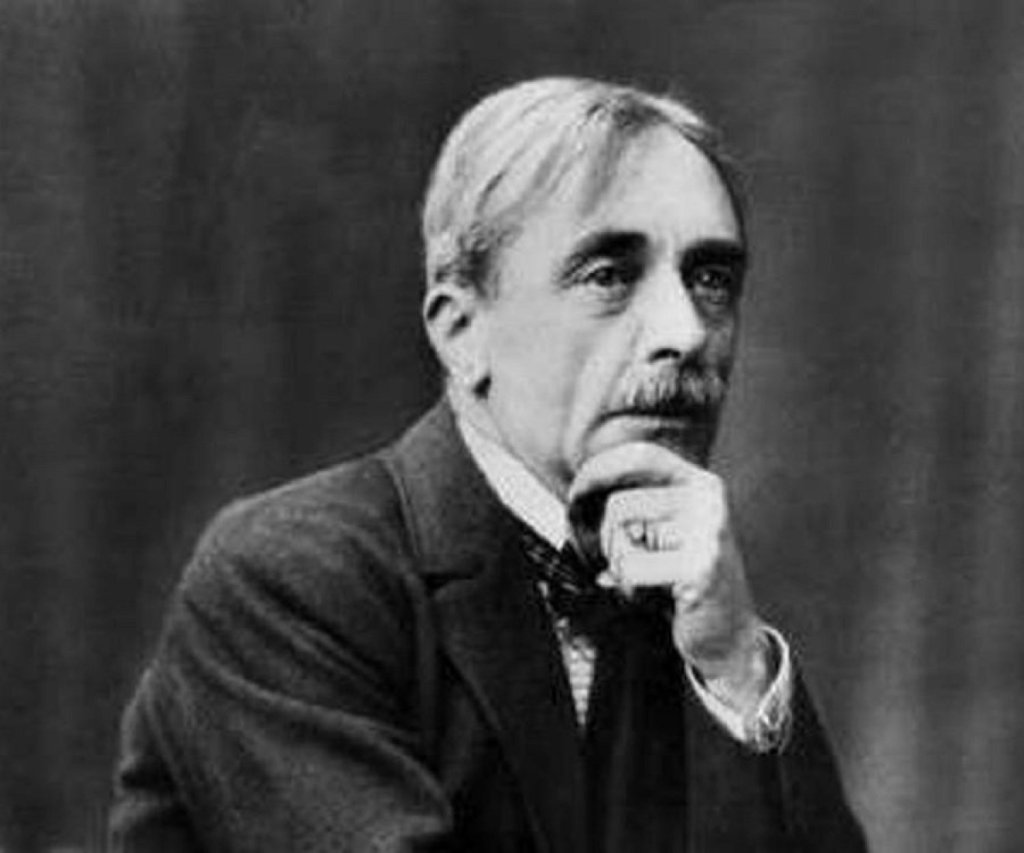

サルトルは、『存在と無』の他者存在について論じる部分で、恥ずかしさの感情を取り上げ、自意識と他者の存在の関係について論じている。

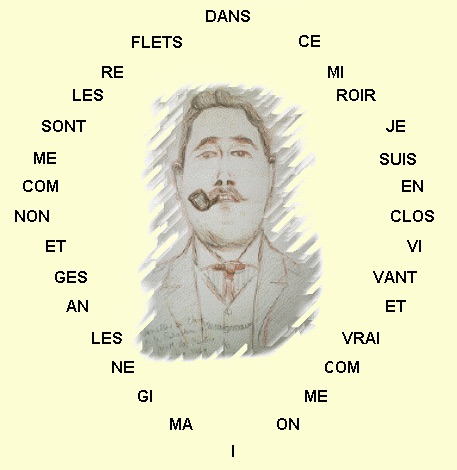

何か不器用だったり、下品な振る舞いをしたとする。すると、その行為が私に貼り付く。私はそれを判断することも、批判することもない。単にそれを生きるだけだ。その実現は、「私に対して」というやり方でなされる。しかし、突然、私は顔を上げる。誰かがそこにいて、私を見ていた。と、突然、自分の行為の下品さを理解し、恥ずかしさを感じる。(中略)他者は、私と私自身の間の必要不可欠な仲介者なのだ。私が自分を恥ずかしいと感じるのは、他者に対してそんな風に見えるようになのだ。

(ジャン・ポール・サルトル『存在と無』)

この一節は、サルトルの実存主義哲学の3つのポイントを教えてくれる。

続きを読む