高橋虫麻呂(たかはしの むしまろ)は、生没年不詳だが、『万葉集』に長歌と反歌(短歌)あわせて三十五首が収められており、奈良時代初期の歌人と考えられている。

彼の歌には、地方の伝説を題材としたものもあり、「水之江の浦の島子を詠む一首」と題された長歌は、浦島太郎伝説の最古の形を伝えるものとして、きわめて興味深い。

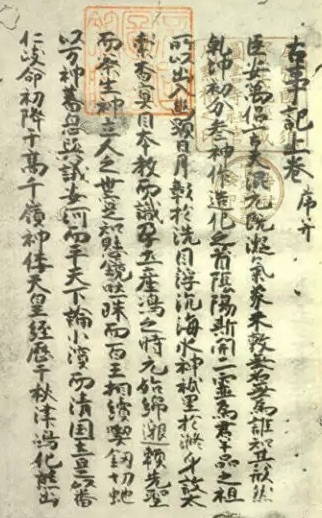

(浦島物語 奈良時代 神仙思想)

その一方で、「霍公鳥(ほととぎす)を詠んだ一首と短歌」のように、人間のあり方を主題とした歌もある。

ほととぎすは、鶯(うぐいす)など他の鳥の巣に卵を産み、その鳥に育てさせる「託卵(たくらん)」という習性をもつ。高橋虫麻呂は、そのほととぎすを題材に、アンデルセンの童話『醜いアヒルの子』(1843年)よりも約千年前に、周囲から孤立した存在の姿を描き出している。