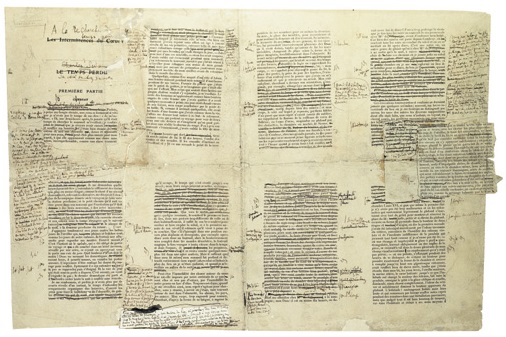

『失われた時を求めて』を構成する原理は「無意志的記憶」と呼ばれる記憶のメカニスムであり、しばしば紅茶に浸したマドレーヌの挿話が話題にされる。実際、記憶の働きはプルーストの世界におけるキーワードであり、現在の知覚から記憶が呼び起こされるとき、大きな喜びがもたらされる。

その一方で、語り手でもあり、登場人物でもある「私」が活動するのは、1870年から1940年の第3共和政の時代、とりわけベル・エポックから第一次世界大戦が終結するまでの、貴族たちの社交界と裕福なブルジョワたちのサロン。

語り手の「私」は、そうした上流社会に息づく人々の生態を詳細に描くとともに、彼らの精神の内部でうごめく意識の複雑な動きをえぐり出していく。

その際、「私」の視線はペシミズムに貫かれ、最初は憧れの対象であった人や物が、時間の経過とともに失望の対象へと変わっていく。そこでの時間は、時計によって計測される非人間的な単位でしかなく、不可逆的に過ぎ去り、決して戻ってくることはない。

その意味で、意識しない時に「私」に突然訪れる記憶の世界とは対極的な存在である。