日本の美には、平安朝や元禄時代のような華やかな美と、室町時代に確立した質素な美がある。

https://bohemegalante.com/2019/08/30/paul-claudel-et-la-beaute-japonaise/

他方、絵画における表現法は、二つの美の表現でも共通している部分が多い。

そしてその特徴は、ヨーロッパ、とりわけルネサンス以降のヨーロッパの絵画とは対照的である。

では、日本の伝統的な絵画の特色は、どのようなものだろうか。

ヨーロッパの絵画(ルネサンスから19世紀前半)

一般的に、絵画とは現実を再現したもの考えられている。そうした絵画観は、ルネサンスの時代に成立した世界観に基づいている。

ルネサンス以降のヨーロッパ絵画は、一人の「人間」の視点から見える世界を、二次元の画布の上に再現するという点で共通している。

リアルさを実現するために、いくつかの技法が用いられる。

1)遠近法

画面の中に焦点が定められ、その点を中心に構図が構成される。

視点から近いものは大きく、遠いものは小さく描かれる。

近いものははっきりと、多くのものはややぼんやりと描かれる。(空気遠近法)

2)明暗法

光と影を微妙なニュアンスをつけながら描く。

そのことによって、人や物に肉付けがなされ、立体感が生まれる。

3)見えるもの全てを描く

中心となる人や物だけではなく、背景となる事物も含め、その場で見えるもの全てを描く。

大きな輪郭だけではなく、細部まで描く。

ルネサンス時代の人文主義者あるレオン・バッティスタ・アルベルティは、『絵画論』の中で画家の役割について、次のように書いている。

1枚の画布や壁面の上に、ある対象の様々な面を線で描き、色をつける。

画面の中央から一定の距離を置いた中央の位置から見たとき、立体感、量感、質感も含め、本物そっくりに見えるように描くこと。

ルネサンスの時代にヒューマニズムが生まれた。ヒューマニズムを人間中心主義と考えると、絵画は、一人の「人間」の視点から見える世界を再現する芸術であり、人間中心主義の一つの表現であることがわかる。

面白いことに、日本の伝統的な絵画は、その対極にある。

日本の絵画の伝統

日本の伝統的な絵画には、遠近法や明暗法が使われず、描かれる対象も省略される。

そうした画法の根本にあるのは、一人の人間の視点が固定し、そこから見える世界を1枚の画布の上に再現するのではない、ということである。

1)視点の多様化

視点は次々に移動する。そのために、遠近法による構図は成立しない。

岩佐又右衛門の「洛中洛外図」には、中心となるものがなく、全てが並列されている。

しかも、それぞれの視点の角度もばらばらで、例えば、右手の建物を見る視点と、左の橋の視点は違っている。描かれている全ての対象は、画家がそのために選択した視点から描かれ、一つの画面の上に統一感なく置かれる。

こう言ってよければ、画家は一回ずつ描く対象の近くまで行き、対象に対して最も適切な角度から描く。

岩佐又右衛門はその行為を繰り返し、最後にすべてを順番に並べ、京の町全体になるように配置した。

従って、何か一つの対象が中心となり、他はその背景となり、中心に従属するのではない。

そこで、絵を見る人間の視点も描かれた対象を次々に追い、全てを平等に見ていくことになる。

19世紀後半、伝統的なヨーロッパの絵画を改革することを目指していたポール・セザンヌは、こうした視点の多様化を日本の伝統的な絵画から学んだに違いない。

2)明暗法の不使用

一つの部分と隣接する部分のつながりが、光や色彩の微妙なニュアンスをつけて描かれることで、自然さが生まれる。

それに対して、色と色が段階なく隣接すると、現代のグラフィック・アートのような色彩感覚が生まれる。

広重の風景画では、透視画法が使われ、奥行き観があることが多い。しかし、色彩に関して、遠くのものがおぼろげになる空気遠近法は使われず、一つの色ともう一つの色の境目がはっきりしている。

鈴木春信の美人画は、線で輪郭が描かれ、その輪郭の中にそれぞれの色が付けられている。

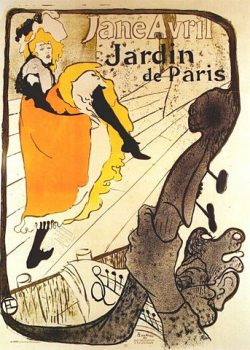

ロートレックのポスターを見ると、こうした画法の影響がはっきりと感じられる。

3)省略

現実世界では、ある物はある場の中にあり、それは一体化している。

ヨーロッパの絵画では、一つの対象を選ぶ時には、その背景も丹念に描きこむ。それが現実の再現にとって必要なこととなる。

日本の伝統では、対象のみが描かれ、背景は省略されることがしばしばある。

上に見た鈴木春信の「雪中相合傘」でも、雪の降りかかった枝らしきもの以外、何も描かれていない。

酒井抱一の「夏秋草図屏風」になると、描かれるのは、草花、そして一本の水の流れ。

この絵が現実の場面を再現しているとは感じられない。画家は、彼の美意識にかなった形と色をした草花を描き、他方で、別の視点から見られた水の流れを描いた。その二つを並べて、夏秋草の図としたのである。

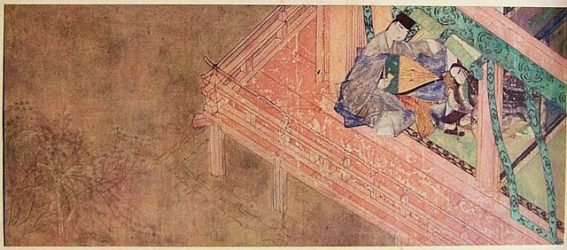

描きたい対象の邪魔になるものは、変形したり、消去したりすることもある。「源氏物語絵巻」では、室内の人物を上の角度から描くとき、屋根が消されたりする。

背景が全く描かれない例もある。有名な菱川師宣の「見返美人図」。

踊る女性の背景に何も描かれないことは、ヨーロッパ絵画の伝統にはない。すでに見てきたフランソワ・ブーシェの「ポンパドール夫人の肖像画」を見れば、夫人の表情やドレスだけではなく、部屋の様子が細部まで描き込まれている。

そうした伝統を知ると、モネの試みの大胆さが理解できる。

こうした特色を持つ日本の伝統的な絵画では、こういってよければ、画家は、描くもの一つ一つの近くまで接近し、造形的に最適な表現を求めて描く。

従って、一つ一つのものはクローズアップされ、輪郭も色彩もはっきりしている。

ある時は、画布の上に描かれるのは、一つの対象のみ。背景は切り捨てられ、塗りつぶされる。

ある時は、数多くの対象が一つの平面上に並置される。

その際、遠近法の構図が用いられることはなく、全ては平等の価値を持つ。

そのために、画面に奥行きがなく、見る者も画家の視点に合わせて、一つ一つのものを追っていくことになる。

その結果、非常に様式化され、装飾的な印象を与える。

ルネサンスから始まるヨーロッパの絵画は、人間の視点から描かれた世界の再現と言えるが、描かれた絵画の視点は一つであり、「一人の人間の視点」という意味で、一神教的な人間観と考えることもできるだろう。

それに対して、日本の伝統では、1枚の絵画の中に多数の視点が共存している。とすれば、一神教に対して、八百万の神々を平等に見る多神教的世界観の表現といえるだろう。

「日本の伝統的絵画の画法」への1件のフィードバック