村上春樹の『風の歌を聴け』の中に、コミュニケーションについて考えるヒントとなる場面がある。

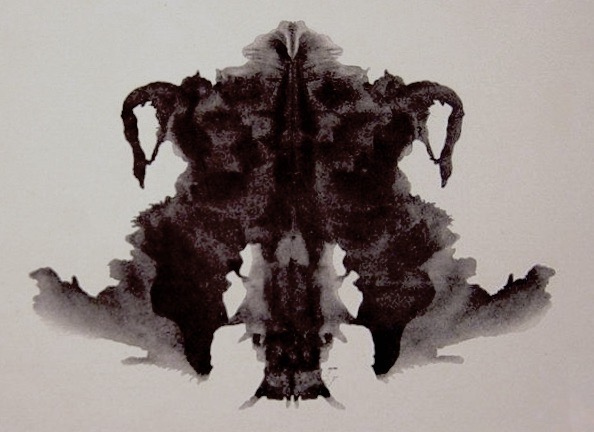

「ジェイズ・バー」のカンターには煙草の脂で変色した1枚の古びた版画が掛かっていて、どうしようもなく退屈した時など僕は何時間も飽きもせずにその絵を眺め続けた。まるでロールシャッハ・テストにでも使われそうな図柄は、僕には向かいあって座った二匹の緑色の猿が空気の抜けかけた二つのテニス・ボールを投げ合っているように見えた。

僕がバーテンのジェイにそう言うと、彼はしばらくじっとそれを眺めてから、そう言えばそうだね、と気のなさそうに行った。

「何を象徴しているのかな?」僕はそう訊ねてみた。

「左の猿があんたで、右のが私だね。あたしがビール瓶を投げると、あんたが代金を投げてよこす。」

僕は感心してビールを飲んだ。

ロールシャッハ・テストにでも使われそうな図柄が、「僕」には、二匹の猿が二つのテニス・ボールを投げ合っている姿に見える。他方、ジェイは、一方の猿がビール瓶を投げ、他方の猿は代金を投げていると言う。

では、なぜ「僕」はジェイの解釈に感心するのだろう?

続きを読む