CHMのカメラ・アイ

日本の現状について様々な情報がもたらされるが、しばしばそれぞれが特定の話題に特化しているために、総合的な視点から現在の日本の現状を把握することがけっこう難しかったりする。

ここでは、いくつかの経済的な視点をまとめながら、今の日本を読んでみたい。

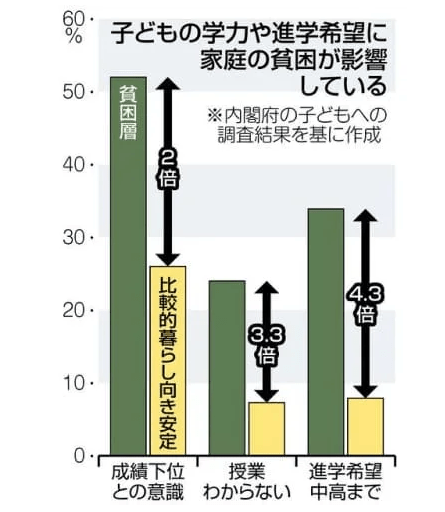

経済に視点を置くのは、家庭の経済的な格差が子供の学力に影響し、その結果、社会的格差が固定化される傾向が強いと考えるからである。

もちろん、これは一般的な傾向であり、例外があることは当然のことである。

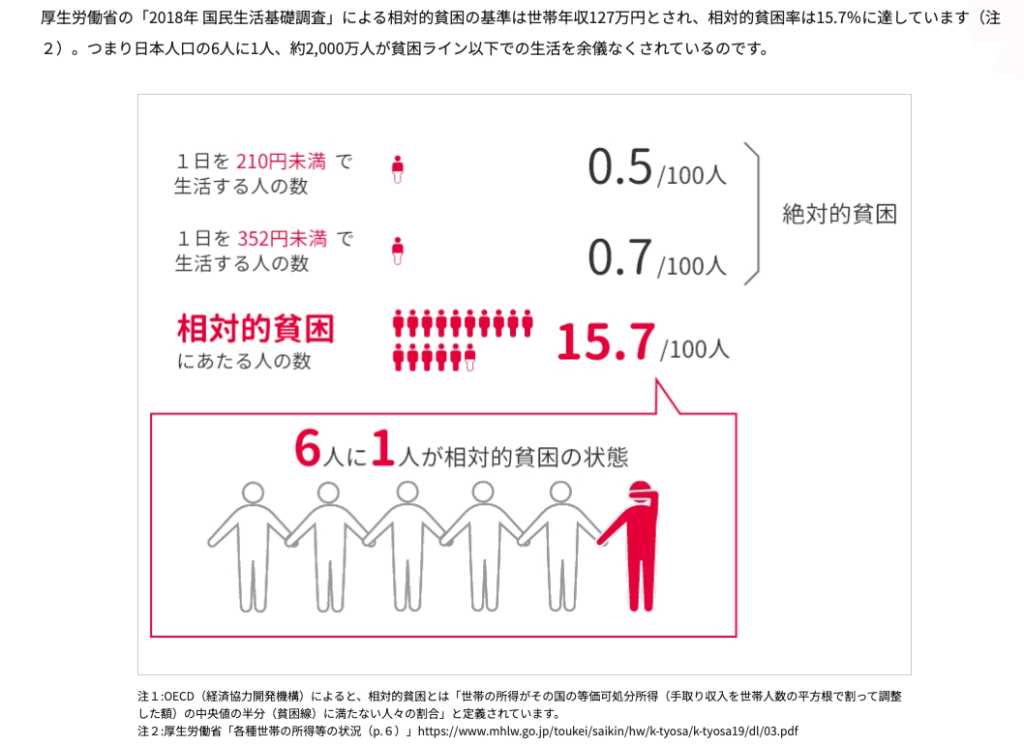

しかし、この結果が例外的な例ではないことは、日本の相対的貧困率の高さが示している。

この悪循環から抜け出すためには、社会の構造を変えない限り、学歴を上げるしかないというのが現状である。

続きを読むChatGPTが爆発的な普及をしたために、AIの倫理が話題になっている。ところが、実際に何か問題なのかは、必ずしも明快ではない。

2023年5月に、AI開発の中心人物とされるジェフリー・ヒルトンが、AIの危険性を自由に訴えるために、Google社を退社したというニュースが流れた。

ヒルトンは、AIの危険性として、人間の制御を超えて予測不可能な振る舞いを示す可能性、人間の様々な判断において人間に取って代わる可能性、人間の雇用を奪う可能性、AIによって作り出される情報や画像の真実性とフェイクの区別の困難さなどをあげ、「社会と人類に深刻なリスクをもたらす」可能性があるとし「AIを制御できる方法を見つけるまで技術を拡大させるべきではない」と指摘した。

この主張は、2023年3月「AIを制御できる方法」を模索するために半年間の開発中止の訴えを行ったイーロン・マスクたちの発想と軌を一にしている。

ただし、マスクはその1ヶ月後には、巨額の予算を投入してAI開発のための会社を立ち上げた。

そのことは、2000人以上の署名を集めた公開書簡の意図が、「社会や人類に深刻なリスク」を検討するためではなく、「半年間の開発中止」だったことを明らかにしている。

AIの倫理を考える際に、ジャフリー・ヒルトンとイーロン・マスクの例をあげたのは、同様の言葉を前にして、どのように読み取るかは私たち一人一人にかかっているということを示すためである。

続きを読む

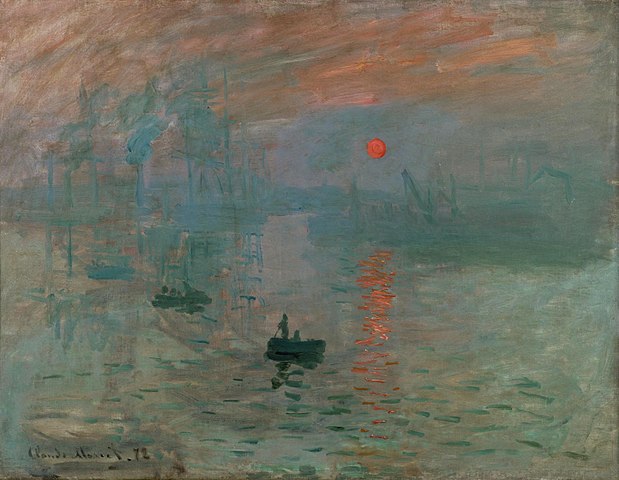

ポール・ヴェルレーヌを代表する『言葉のない歌曲集』が出版されたのは1874年。クロード・モネの「印象 日の出」が展示された、いわゆる第一回印象派展が開催されたのと同じ年だった。

この偶然は、ヴェルレーヌの詩が印象派の絵画と同じ種類の美を目指していることを示す、「意味ある偶然」だといえる。

彼らの新しさは、絵画、詩の言葉、ドビュシーなど音楽家であれば音楽によって、「印象」を表現しようとしたことだった。

私たちは「印象」という言葉を、普段何気なく使っている。第一印象がいい、印象が薄い、印象的な風景、等々。しかし、「印象」とは何かを考えることは少ない。

印象が生じるためには、二つの要素が必要になる。一つは、見たり聞いたりする人間。もう一つはその対象となるもの。

一人の人間が、ある対象を見たり聞いたり触ったりした時、心の中で感じるものが、印象と呼ばれる。

そこで注目したいのは、同じものに対しても、印象は人によって異なるだけではなく、場所の違いや時間の経過の中でも違う可能性があるということ。

印象派の画家たちが、同じ対象を何度も描いたのは、時間の経過に従って光は絶えず変化し、その当たり方によって違って見えるから他ならない。

そうした視点から考え直してみると、「印象」とは、五感が捉える対象とその刺激を受け入れる心、つまり外界と内面の共同作業から生まれる不安定な感覚であることがわかる。

そのため、「印象」に基づいて表現された世界像は、現実に忠実な写実的な映像でもなく、現実の核を欠いた空想的な映像でもない。

こう言ってよければ、それ自体で、一つの自立した世界を作り出している。

モネのサン・ラザール駅は、現実の駅を再現しているのではなく、1枚1枚が、それぞれのサン・ラザール駅なのだ。

ヴェルレーヌの「巷に雨が降るごとく」(掘口大學訳)でも、同じことが言える。

雨が降るのは外界だが、「同時に」、心の中にも涙が降る。というか、雨が降るのは、外界と心が一つになった「印象」の中なのだ。

心の中に涙が降る。

街に雨が降るように。

私の心を貫き通す

この物憂さは何だろう。 (「忘れられたアリエッタ 3」)

ポール・ヴェルレーヌは日本で最もよく知られたフランスの詩人だといえる。

「秋の日の ヰ゛オロンの ためいきの 身にしみて ひたぶるに うら悲し」(上田敏訳)や、「巷に雨の降るごとく われの心に涙ふる。かくも心ににじみ入る この悲しみは何やらん?」(掘口大學訳)といった詩句は、いつの間にか私たちの記憶に入り込み、消えることがない。

ヴェルレーヌの詩は、日本人の心にすっと入ってくる親しさを持っている。

「あはれ」が美学の根底にある日本的な感性は、「悲しみ」が通奏低音として流れるヴェルレーヌの詩句の美しさを、そのまま受け入れることができるのかもしれない。

その一方で、翻訳で読む限り決して理解できない部分もある。それは、ヴェルレーヌの詩句の音楽性。

ヴェルレーヌは「詩法」という詩の中で、「何よりも先に音楽を」と詠い、詩の第一の要素は音楽であることを強調した。

翻訳で読む限り、ヴェルレーヌの詩句の持つ音色、リズム、ハーモニーなどを知ることができない。

どの翻訳に関しても同じことなのだが、ヴェルレーヌ(そして、ランボー、マラルメたち)の詩では、とりわけ音楽性が重要なのであり、翻訳で読むことの限界は理解しておく必要がある。

「フランス文学の道しるべ」の紹介では、翻訳でフランス文学を読むことを前提にしているので、ヴェルレーヌの詩句の音楽的な側面については触れないで進めていく。

ヴェルレーヌの詩に親しむための最もよい解説は、クロード・モネの「印象 日の出」かもしれない。

その絵は、モネの仲間の画家たちが最初に企画した1874年の展覧会に展示され、「印象」という題名から、彼らの絵画が印象派と呼ばれることになったものだった。

その1874年、ヴェルレーヌの『言葉のない歌曲集』も出版された。

それは「意味のある偶然」。

印象派の画家たちが絵画で試みたこと、ヴェルレーヌが詩の世界で行おうとしたこと、どちらも「印象」を固着することが課題だった。