高野山を紹介したフランスのニュースの映像が大変に美しく、『陰影礼賛』の中で谷崎潤一郎が解説した日本的な美を思わせる。

芸術

縄文土器・土偶 古代日本人の生命感

現代の私たちの目から見ても、縄文時代の土器や土偶は大変に魅力的な姿をしている。その魅力は、単に装飾的な奇抜さや美しさというだけではなく、何か呪術的な力を秘めているように感じられるところからも来ている。

縄文という名前は、発掘された土器に「縄目の模様」が付けられていたことから来ている。縄を複雑により合わせて模様を付ける技法は日本独自のものであり、模様の種類は百数十種類に及ぶという。

そのことは、「縄」が、新石器時代に日本列島に生きた人々の生活に深く入り込んでいたことの証だと考えられる。

縄は植物繊維を主な素材とし、繊維の束をより合わせて強度を高め、継ぎ足すことで長さを伸ばし、織ることで布を作ることもできる。縄文人は縄をよることで植物由来の素材を加工し、衣服など生活に必要なものを制作する一方、土器や土偶には縄を使い様々な模様を施した。

それらの土器や土偶を通して、縄文人の精神性の一端を知ることができないだろうか?

もしそれが可能であれば、8世紀初頭に『古事記』や『日本書紀』の中で文字によって表現された日本的心性の源泉を知ることに繋がるかもしれない。

フランス近代絵画の概観 宮川淳『美術史とその言説』

フランス近代絵画の歴史について、宮川淳が非常にコンパクトにまとめて紹介したことがあった。

それは、1978(昭和53)年に出版された『美術史とその言説』の冒頭に置かれた「絵画における近代とはなにか」と題された章。わずか数ページの中で、ボードレールから始まり、マネ、セザンヌ、ゴーギャンを経て、フィヴィスムやキュビスムへと続く流れが、見事にまとめられている。

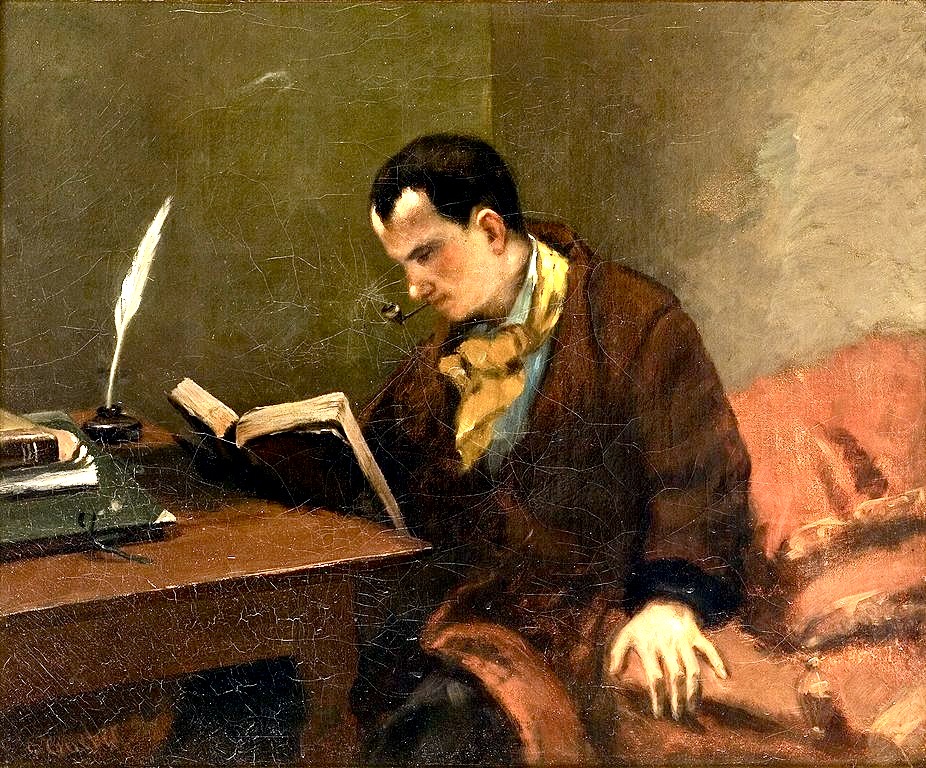

シャルル・ボードレールの美学

あらゆる美、あらゆる理想は永遠なものと同時にうつろいゆくものを、絶対的なものと同時に個別的なものをもっている。いやむしろ、絶対的な理想、永遠な美というものは実在しないというべきだろう。それはわれわれの情念から生まれる個別的な様相を通じてはじめて捉えられる抽象にすぎない。

エドワール・マネ

マネに見られる明るい色彩、技法の単純化、ヴァルールの否定、フォルムの平面化—それは「自然の模倣」としての絵画伝統に対する最初の大胆な挑戦にほかならない。

バレエ・リュス ニジンスキー「牧神の午後」 1912年の初演 Nijinski La première représentation de “L’Après-midi d’un faune” 1921

フランスではルイ14世自身がバレエを踊るなど、バレエは優雅な芸術として受け入れられていた。

その古典的な伝統を破壊し、露骨な表現を交え、新しい時代のバレエへと変革する動きの先頭に立ったのが、セルゲイ・ディアギレフに率いられたバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)。

1912年5月に初演された「牧神の午後」では、バレエ・リュスの花形ダンサーであるヴァーツラフ・ニジンスキーが振り付けを担当し、主役である牧神の役も務めた。

この映像は1921年の初演の一部。

ヤコブス・ヴレル Jacobus Vrel 静謐と慈愛の画家 フェルメールに先立つ17紀オランダ絵画

17世紀オランダの絵画の中で日本で最も人気が高いのはフェルメール。その一方で、年代的にはフェルメールにわずかに先立つヤコブス・ヴレル(Jacobus Vrel)は、ほとんど無名に留まっている。

ヤコブス・ヴレルが手がけたのは室内や街角を描いた風俗画で、似通った光景が描かれている。そこでは細部まで驚くほど繊細に描かれ、静謐な場面からは画家の慈愛が感じられる

「窓辺の女性」と「窓辺で少女に手をふる女性」の二枚を見てみよう。

ジョヴァンニ・ボルディーニ エレガントな美を追究した画家

ジョヴァンニ・ボルディーニ(Giovanni Boldini, 1842-1931)はイタリア生まれだが、主にフランスで活躍した画家。19世紀後半から20世紀前半にかけてパリが最も華やかだったベル・エポックと呼ばれる時代に、フランスだけではなく世界中のセレブたちの間で人気があり、彼の肖像画はエレガントな美の典型として広く受け入れられた。

その一方で晩年になるとやや時代遅れとみなされ、死後にはほぼ忘れられてしまう。美術史で取り上げられることもなく、評価もそれほどされない状況が続いていた。

ここでは、ボルディーニの追求したエレガントな美がどのようなものだったのか紹介しながら、なぜ彼の絵画が忘れ去られてしまうことになったのか考えてみたい。

そのきっかけとして、次の二つの質問を考えてみよう。

1)自分の肖像画を註文するとしたら、以下の6枚の絵を描いた画家の中の誰に頼みたいだろうか?

2)どの肖像画が最もエレガントだと思うだろうか?

マリー・ローランサン 儚さを超えた美の画家

マリー・ローランサンは日本でとりわけ愛されている画家であり、アポリネールが「ミラボー橋」の中で彼女との失恋体験を歌った女性、さらには掘口大學の翻訳で知られる「鎮静剤(le Calmant)」を書いた詩人として、広く知られている。

Plus qu’ennuyée Triste. 退屈な女より もっと哀れなのは 悲しい女です。

Plus que triste Malheureuse. 悲しい女より もっと哀れなのは 不幸な女です。

画家で絵本作家のいわさきちひろは、儚げな女性たちを淡いパステル調で描いたローランサンの絵画をとりわけ好んだという。

このローランサン的な美の世界は、少々甘ったるいと感じる人々がいるかもしれないが、単におぼろげで夢幻的というだけはなく、彼女が20世紀前半の絵画の様々な傾向を吸収し、その上で個性的な表現として結晶化したものに他ならない。

続きを読むモディリアーニ 幸福な美を求めた画家

アメデオ・モディリアーニ(1884-1920)の肖像画や裸婦像は、一目見れば彼の作品だとわかるはっきりとした個性を持っている。その特色があまりにも強いため、モデルとなった人物やポーズの違いをのぞくと、どの絵も同じように見えるかもしれない。

しかし、1906年にイタリアからパリにやってきて、貧しい画家たちが集まるモンマルトルを中心に活動を始めた時から、1920年に亡くなるまでの間に描かれた作品を年代を追って見ていくと、かなり違っている。

例えば、1910年の「青いブラウスの女性」(下左)と1918年の「青い眼の女」(下右)。

どちらもブルーを基調にし、一人のほっそりとした女性が無地の壁あるいは扉の前に立っているという部分では共通しているが、2枚の絵画の美しさは随分と違っている。こう言ってよければ、「青い眼の女」の方がはるかにモディニアーニ的だ。

ここでは、そのモディリアーニ的な美とはどのようなものなのか、見ていくことにする。

佐伯祐三 パリの詩情

佐伯祐三は、フランスに留学して絵画を学んだ日本人画家の中で、パリの街の詩情を最も美しく表出した画家といっていいだろう。

彼の描く数多くのパリを見ればすぐにわかるように、佐伯は決して観光名所となるような建物や場所を対象としなかった。彼の眼が引き寄せられ、彼の眼が捉えたのは、普段着のパリの街並みだった。

最初のパリ滞在は、1924年(大正13年)1月から1926年1月までの約2年。二度目の滞在は、1927年(昭和2年)8月から翌年8月に病死するまでの約1年。そんなわずか3年の滞在で、花の都としてのパリではなく、ごく当たり前の街並みの発する魅力を感じ取り、日本的な感性をとりわけ主張することなく、一人の画家としてパリの美を表現した佐伯祐三。

彼の描いたパリの絵画が私たちに伝えるのは、穏やかだが生き生きとした抒情性。こんな街並みの中を歩き、呼吸したいと、誰もが憧れるだろう。

絵画のシュルレアリスム

シュルレアリスムは、20世紀前半、文学、絵画、演劇、映画などの分野で展開された芸術運動。日本で最もよく知られているシュルレアリスムの絵画は、サルヴァトール・ダリの「記憶の固執」だろう。

現実にはありえない事物や光景が描かれ、何を意味しているのかわからないが、そこに魅力を感じることもある、というのが、シュルレアリスム絵画の一般的な印象だと思われる。

しかし、絵画に関する書籍やネット上の解説等を見ると、アンドレ・ブルトンの『シュルレアリスム宣言』に依拠したシュルレアリスムの定義は一致していても、具体的な絵画表現や、取り上げられる画家がまちまちで、調べれば調べるほどわからなくなってくる。

例えば、ピカソのシュルレアリスム時代とそうでない時代の絵画。両者とも写実的ではないが、何が描かれているかある程度わかるという点では共通している。

では、一方がシュルレアリスム絵画とみなされ、他方はその分類に属さないと考えられるのはなぜか? それほど明確な答えは得られない(と私には思われる)。

20世紀前半の絵画の潮流は多様で、フォビスム、ドイツ表現主義、キュビスム、素朴派、ナビ派、エコール・ド・パリ、未来派、ダダイスム、抽象絵画などが混在し、一人の画家がいくつかの表現様式を使い分けるということもあった。

そうした中で、シュルレアリスム絵画をどのようなものと考えたらいいのか? ここでは、原理的な側面と実際の表現に関して、少しだけ探ってみよう。