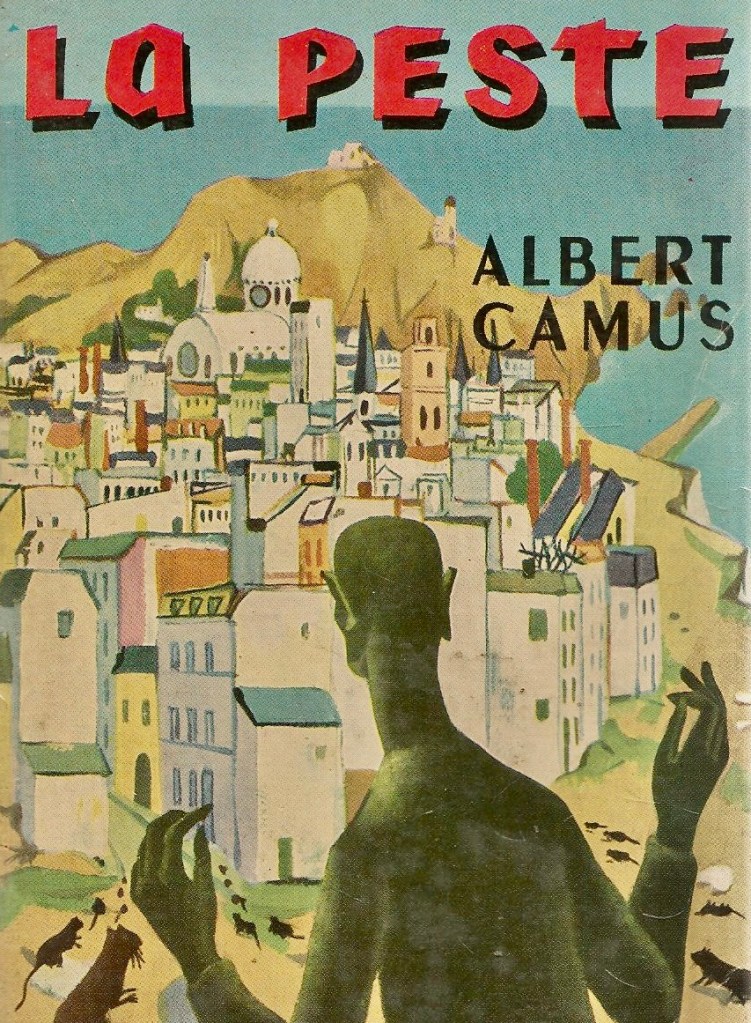

アルベール・カミュが1947年に出版した『ペスト』は、アルジェリアのオラン市を舞台にし、ペストが一つの町を外部の世界から隔離し、人々の生活を一変させてしまう様子をドキュメンタリー風に描いた小説。

実際、人類の歴史の中で、ペストは人間に何度も大きな災禍となってきた。カミュがそうした歴史を参照したことは確かだ。

それと同時に、この小説の中で、ペストはナチス・ドイツの象徴でもあった。そのことは、カミュ自身が証言している。

疫病と戦争には自然災害か人災かという違いはある。しかし、一般市民に甚大な被害をもたらすという点においては変わりがない。

ここでは、市中に広がる不安な病について、最初に「ペスト」という言葉が使われた時の記述をたどり、カミュがペストと戦争をどのようなものだと捉えていたのか探っていこう。

最初に出てくるベルナール・リューは、ペストに罹った多くの患者の治療にあたる医師であり、また、出来事の推移を綴る語り手でもある。彼は「私」という代名詞を使わず、三人称を使うことで客観的な視点を確保し、ペストの発生から収束までを年代記風に語っていく。

Le mot de « peste » venait d’être prononcé pour la première fois. A ce point du récit qui laisse Bernard Rieux derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l’incertitude et la surprise du docteur, puisque, avec des nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils vous tombent sur la tête.

続きを読む