ジョルジュ・ドゥ・ラ・トゥール(1593-1652)とクロード・ロラン、本名クロード・ジュレ(1600あるいは1604-5-1682)は、ほぼ同じ時期に、ロレーヌ公国の小さな村で生まれた。

ラ・トゥールのヴィック・シュル・セーユも、クロードのシャマーニュも、ナンシーから車で30−40分の場所に位置している。

二人とも比較的貧しい環境で育ったが、画家として、一人は故郷に留まり、もう一人はイタリアで大半の時を過ごした。

彼らの絵画は光の効果によって特徴付けられるという共通点を持っているのだが、表現法は全く違っている。

「大工の聖ヨセフ」と「夕日の港」を並べてみると、その差は歴然としている。一方には強烈な明暗のコントラストがあり、他方には拡散する光がある。

ジョルジュ・ドゥ・ラ・トゥールの美は深い精神性を、クロード・ロランの美は穏やかな抒情性を、見る者に届けてくれる。

彼らの絵画を見ていく前に、当時の風俗画について確認しておこう。

風俗画

ロレーヌ公国は、現在のフランスとドイツ、歴史的にはフランス王国と神聖ローマ帝国の間で争われた地域だった。そのために、芸術の分野でも、フランス、イタリアだけではなく、オランダやフランドル地方の影響が強く見られた。

現在のオランダやベルギー、北ドイツにあたる地域では、海外交易により新興の市民たちが早くから富を蓄え、芸術家のパトロンになることが多かった。そのために、絵画の題材も日常的な市民生活がしばしば取り上げられ、描き方も現実的でリアルな印象を与えるものだった。

その例として、ヤン・ファン・エイクの「アルノルフィーニ夫妻像」(1434)とピーテル・ブリューゲルの「子供の遊戯」(1560)を見ておこう。二つの絵画に約80年の違いはあるが、市民や民衆をありのままの姿であるかのように描いている点では共通している。

こうした伝統を持つ北方の画家たちも、ルネサンスやバロックの時代、芸術の中心であるイタリアに絵画修行に出る伝統があった。そして、彼らの中には、北の伝統を保ちながら、新しい画風を作り出す者もいた。

例えば、オランダの画家ピーテル・ファン・ラール(1592か1594-1642)は、10年間のローマ滞在の間に、リアルなタッチの風俗画を描いた。「酒場の中、お祭りで飲み騒ぐ人々」や「猟師のいる風景画」は、美化あるいは理想化されていない生の現実を感じさせる。

ピーテル・ファン・ラールは、見た目が小さくて不格好なため、ぬいぐるみ(バンボッチオ)という仇名を付けられていた。そのため、彼の影響を受けた画家たちはバンボッチオ派と呼ばれる。

彼らの作品は基本的に小型の絵画、版画、素描画などで、描かれるのは田園風景や市民の日常生活。リアルに描かれるだけではなく、滑稽な様子で戯画化されることもあった。

もう一つの流れは、ユトレヒト・カラヴァッジョ派と呼ばれる画家たち。彼らはイタリア留学中にカラヴォッジョから強い影響を受け、リアルな現実表現と光と闇の強烈なコントラストによって特徴付けられる絵画を描いた。

テル・ブルッヘン(1588-1629)の「合奏」やヘラルト・ファン・ホントホルスト(1592-1656)の「ペテロの否認」は、その代表的な例。

ロレーヌ公国にも、ジャック・ブランジュ(1575 ?-1616)のような画家および版画家がいた。

彼はロレーヌ公国の公式画家であり、当時のロレーヌ公国の芸術的な趣味を伝えていると考えてもいいだろう。

版画家のジャック・カロ(1592-1635)は、ロレーヌ公に仕える新興貴族の家に生まれ、最初は金細工師の徒弟となるが、1608年にローマに留学し、銅版画技術を習得した。

その後、1612年からはフィレンツェに移り、メディチ家の宮廷で銅版画を制作した。

1621年にメディチ家コジモ2世が亡くなると、故郷のナンシーに戻り、それ以降はフランスに留まって活動を続けた。

当時のヨーロッパは1818年に始まった30年戦争のまっただ中にあり、ロレーヌ公国も激しい戦闘に巻き込まれ、1833年にはフランス国王軍によって占領されるという事件も起こった。

カロの代表作となった「戦争の惨禍」は、そうした戦いの様子を版画にしたもの。18枚の連作には、兵士が町や至るところで略奪と放火を行い、人々を木に吊して処刑する様子等が描かれている。

カロには、現実を版画に写し取るリアルな表現だけではなく、貧しい人々の生の姿や、イタリアで見た喜劇(コメディア・デラルテ)の役者たちを、ある時にはリアルに、別の時には風刺的に描いた作品もある。

ジャック・カロよりも一歳年下のジョルジュ・ドゥ・ラ・トゥールの初期の作品には、「マメを食べる夫婦」や「犬を連れた手回し琴弾き」のように、カロの版画に通じる、貧しい市民をリアルに描いたものがある。

市民階級を描いた風俗画には、より豊かな色彩が使われている。

「女占い師」や「いかさま師(ダイヤの札)」を見ると分かるように、社会階級により身につける衣服が違い、用いられている色彩はそうした現実を反映しているといえる。

この2枚には4人の人物が描かれているが、構図は単純で、ほぼ横に並んでいる。

最も左の人物は、若者のポケットから何かを抜き取ろうとしたり、トランプを背後に隠したりしている。しかし、そこに動きが感じられない。むしろ、決定的な一瞬が捉えられ、その瞬間が永遠に留められているといった印象を与える。

完全に静止した身振りが生み出す沈黙した世界は、ジョルジュ・ドゥ・ラ・トゥールの絵画の一つの特色である。

集中する光と拡散する光

上で見たラ・トゥールの4枚の風俗画はどれも素晴らしいものだが、光と闇の独特な効果を付け加えられた絵画もある。

暗い部屋の中、光源はロウソク一本。

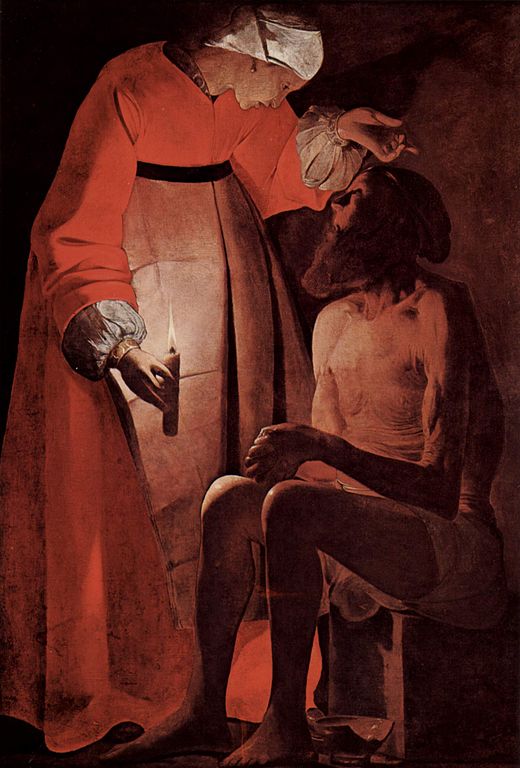

「妻に揶揄されるヨブ」も「悔い改めるマグダラのマリア」も、キアロスクーロ(Chiaro明/scuro暗)と呼ばれるコントラストの強い明暗法が効果的に用いられ、高い精神性を生み出すことに成功している。

キアロスクーロは、レオナルド・ダ・ヴィンチによって発明された技法。彼は、光と影のグラデーションによって、描かれた事物に奥行き感を生み出す技法を発見した。

「洗礼者ヨハネ」は、ダ・ヴィンチの一つの到達点といえる作品になっている。

それから約100年後、カラヴァッジョがキアロスクーロ技法をさらに発展させ、光と闇の対比をより強めることで、絵画に劇的な効果を作り出した。

「聖マタイの召命」には、イエスが収税所で働いていたマタイに声をかけた場面が描かれている。暗い部屋の中、窓の下のイエスが差し出す指の動きに呼応しするように、窓からの光が、左端でうなだれているマタイまで届き、ドラマチックな効果を作り出している。

ジョルジュ・ドゥ・ラ・トゥールは、ダ・ヴィンチやカラヴァッジョに劣らないほど深い精神性を感じさせるが、その精神性は、多くの場合、ただ一本のロウソクを源にしている。

ヨゼフの夢の中に現れた天使を描いた「聖ヨセフの夢」、誕生したばかりのキリストを見守るマリアと羊飼いたちを描いた「羊飼いの礼拝」、どちらの作品も、ロウソクの炎さえ大部分は手で覆われ、闇の深さが際立っている。

一本のロウソクから、闇の中に穏やかな光が丸く広がり、その場に立ち会う人々の顔や衣服を、ある部分は明るく、別の部分はぼんやりと、照らす。

丸く広がる光の輪の外には深い闇が広がり、全てが完全な静寂の中にある。

最初に見た「大工聖ヨセフ」に描かれたロウソクと、光に照らされたキリストの手の透明感。

「悔い改めるマグダラのマリア(二つの炎)」では、一本のロウソクと、それが鏡に映った映像が描かれる。

徹底的にリアルでありながら、そのリアルさが神秘性さえも感じさせるところに、ジョルジュ・ドゥ・ラ・トゥール絵画の秘密が隠されていると言ってもいいだろう。

同じロレーヌ公国に生まれながら、クロード・ジュレは、全く異なる光を見出した。

ラ・トゥールの生涯はあまり分かっていず、彼がイタリアに行ったかどうか確かなことはわかっていない。それに対して、クロード・ジュレは、ロレーヌ生まれのためにクロード・ロランと呼ばれることからもわかるように、生涯の大半をイタリアで過ごした。

イタリアで彼が発見したのは、明るい太陽の光だった。「港の朝」や「シバの女王の乗船」では、光源である太陽が場面の奥に描かれ、そこから光が拡散している。

クロードはイタリアでの絵画修行をアゴスティーノ・タッシ(1578-1644)の下で始め、「魔女のいる風景」などから風景画の基礎を学んだに違いない。

その後、アンニーバレ・カラッチ(1560-1609)の影響を受けるなどした。

カラッチは、バロック様式の不自然な構図や極端にデフォルメした人体表現に反対し、自然な構図や人体表現に基づきながら、様式美を持った描き方をした。そのために、彼の描く風景は、理想の風景でありながら、現実であるかのように見えるものになっている。

「川の風景」では、手前に土手があり、川が流れ、その向こうに大きな空間が広がるという風景画の原型に基づいた構図が用いられている。そのために、リアルに見えながら、実は理想の風景が描かれていることがわかる。

クロード・ロランの風景画も、カラッチに倣い、構図も人物表現も自然であり、現実の風景のようでありながら、理想化が行われている。

理想化のサインといえるのが、人物像。神話的な人物の場合(「アポロンとキューマの巫女」)もあれば、妖精や牧神の場合(「ニンフと牧神たちのダンス」)もある。

田園詩を思わせる牧人と牛の場合もある。(「浅瀬」「カンパーニュ地方の風景」)

こうした構図の整った風景は、クロードと同時代にローマで活動を続けたニコラ・プッサン(1594‐1665)の風景画と共通性がある。

「フォキオンの遺灰を拾う妻のいる風景」を見ると、三角形の構図が中央を占め、両横には規則正しく巨木が置かれていることが一目でわかる。

クロードとプッサンを比較すると、プッサンの方が人間と建物に置かれる比重が多く、神話や歴史、聖書などの物語に基づいていることが、クロードの場合よりもはっきりと示されている。

クロードの場合には、物語を口実にして風景を中心に描き、その描き方もより自然で、柔らかな雰囲気を醸し出している。

しかし、クロード・ロランの風景画の焦点は、穏やかに拡散する光。

その光源は常に太陽だが、太陽が描かれず、大きな光の広がりが、静かに風景を包み込むこともある。

「自然を研究する芸術家」は、自然を前にした彼の姿を理想化して描いているのだろうか。

光源は隠れているが、地面と大きな木の向こうには鮮やかな光が輝き、この風景の中心(絵画の消失点)には太陽があることが暗示されている。

クロード・ロランの風景は、心を穏やかにする温かな精神性で包まれている。

ジョルジュ・ドゥ・ラ・トゥールの光は、宗教画だけではなく、風俗画でも、深い精神性を感じさせ、見る者は自分の内面に静かに引きこもる。

クロード・ロランの光は、世界全体を柔らかに包み込み、理想でありながらリアルな風景の中に、見る者の心を溶け込ませる。

「若い音楽家」と「ローマの廃墟」。どちらが素晴らしいかではなく、どちらも素晴らしい。

フランス古典主義の絵画の一部が、ブルボン王朝を中心としたパリやヴェルサイユだけではなく、ロレーヌ公国からも生まれたことは、フランス文化の多様性と豊かさを思い出させてくれる。