ポール・ヴェルレーヌの「シテール島(Cythère)」は、1869年に出版された『艶なる宴(Fêtes galantes)』の中の一編で、ロココ絵画の雰囲気を19世紀後半に再現している。

19世紀前半、ルイ15世やルイ16世の時代の装飾様式をロココ(rococo)と呼ぶようになったが、ロココは時代遅れ様式というニュアンスを与えられていた。

そうした中で、一部の人々の間で、18世紀の文化全体を再評価する動きが生まれ、ロココ絵画に言及する美術批評や文学作品も現れるようになる。

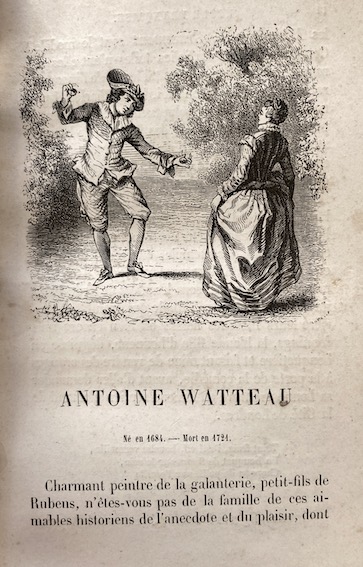

アントワーヌ・ヴァトーの「シテール島の巡礼(Le Pèlerinage à l’île de Cythère)」は、18世紀の前半に、「艶なる宴(fête galante)」という絵画ジャンルが生まれるきっかけとなった作品だが、19世紀前半のロマン主義の時代、過去への追憶と同時に、新たな美のモデルとして、文学者や評論家によって取り上げられるようになった。

美術評論家シャルル・ブランは、「艶なる宴の画家たち(Les peintres des Fêtes Galantes)」(1854)の中で、以下のように述べている。

Éternelle variante du verbe aimer, l’œuvre de Watteau n’ouvre jamais que des perspectives heureuses. (…) La vie humaine y apparaît comme le prolongement sans fin d’un bal masqué en plein air, sous les cieux ou sous les berceaux de verdure. (…) Si l’on s’embarque, c’est le Départ pour Cythère.

「愛する」という動詞の果てしない変形であるヴァトーの作品は、幸福な光景しか見せることがない。(中略) そこでは、人間の生活は、野外で、空や緑の木立の下で行われる仮面舞踏会の、終わりのない延長のように見える。(中略) もし船に乗って旅立つとしたら、それは「シテール島への出発」だ。

こうした記述を読むと、愛の女神ヴィーナスが誕生後に最初に訪れたといわれるシテール島が、恋愛の聖地と見なされていたことがわかる。

ヴェルレーヌも、ロココ美術復興の動きに合わせ、彼なりの『艶なる宴』を作り出した。

そこでは仮面舞踏会での恋の駆け引きが音楽性豊かな詩句で描き出され、「シテール島」においても、無邪気で楽しげな恋の場面が目の前に浮かび上がってくる。

続きを読む →