串本は、本州最南端に位置し、潮岬半島が太平洋に突き出した町。亜熱帯の気候の下、火山の噴火の痕跡である奇岩が美しい海から顔をのぞかせ、他では見ることのできない光景が広がっている。

ChMのカメラ・アイ

橋杭岩(はしくいいわ)

串本は、本州最南端に位置し、潮岬半島が太平洋に突き出した町。亜熱帯の気候の下、火山の噴火の痕跡である奇岩が美しい海から顔をのぞかせ、他では見ることのできない光景が広がっている。

ChMのカメラ・アイ

橋杭岩(はしくいいわ)

ラフカディオ・ハーンが強く日本に惹かれたことはよく知られているが、来日当初、彼の眼には日本人の姿がどのように見えていたのだろうか?

その疑問の回答となる一節が、1894年に刊行されたGlimpses of Unfamiliar Japan(『なじみのない日本を垣間見る』)に収録された« From the Diary of an English Teacher »(英語教師の日記から)と題された章の中にある。

それは、松江中学に英語教師として赴任したハーンが二度目の新学期の印象を綴ったシーンで、以下のように書き始められる。

Strangely pleasant is the first sensation of a Japanese class, as you look over the ranges of young faces before you. There is nothing in them familiar to inexperienced Western eyes; yet there is an indescribable pleasant something common to all.

日本の教室に入ってまず感じるのは、不思議なほど心地よい感覚だ。目の前にずらりと並んだ若い顔を見渡すときだ。未熟な西洋人の目には、どの顔にも見慣れた特徴は何ひとつない。それなのに、すべての顔に共通して、言葉では言い表せないような心地よい何かが感じられるのだ。

続きを読む和歌山県串本町にある小さな美術館、応挙芦雪館で、長沢芦雪(ながさわ・ろせつ:1754-1799)の「龍・虎図襖」を見た。

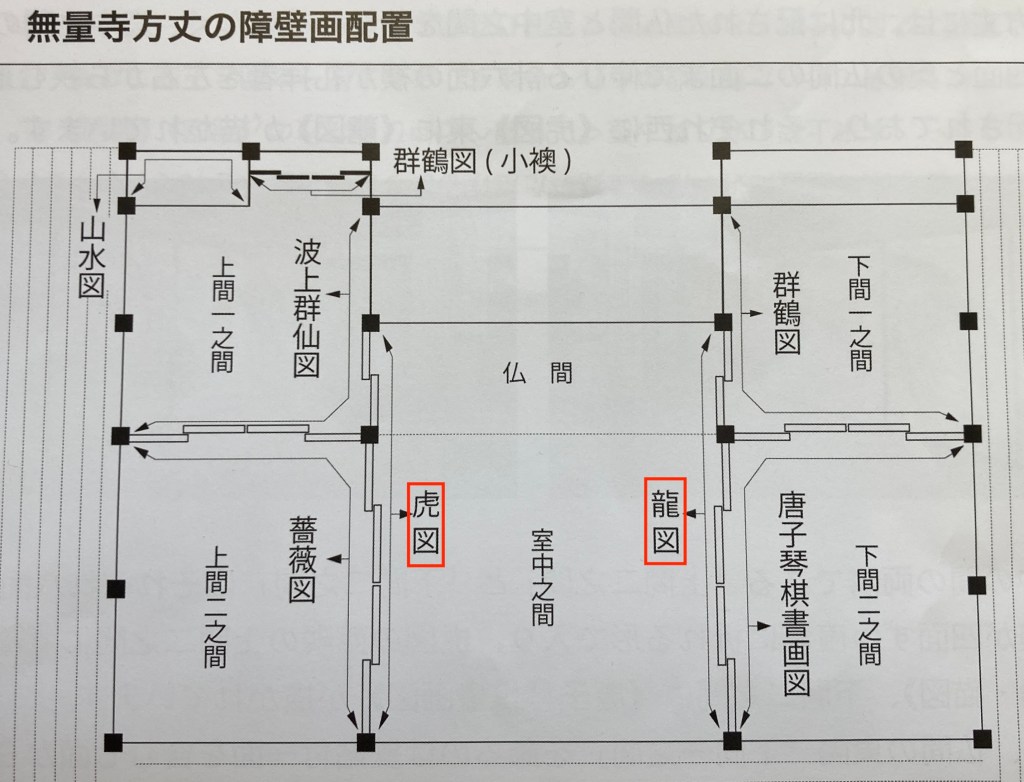

これらの水墨画は、およそ250年前に無量寺(むりょうじ)の方丈内部の襖(ふすま)に描かれたもので、現在は当時とほぼ同じ配置で展示されている。

この配置を知り、二枚の水墨画をこのように並べてみても、私たちはこの襖絵を、普通の絵画と同じように観賞の対象として眺めてしまうのではないだろうか。

少なくとも、応挙芦雪館に実際に赴き、虎と龍の描かれた襖を最初に目にしたときの私は、そのような視線しか持っていなかった。そしてそのために、最初は絵の正面に立ち、観賞を始めたのだった。

しかし、そのような姿勢では、襖の上で躍動する虎と龍の生命を奪ってしまうことになる。

パスカルが時間を前にした人間の生き方を考察したのは、「虚栄心(Vanité)」という枠組みの中でだった。

その意味については最後に考えることにして、まずはパスカルの考えを読み解いていこう。

彼は、人間は現在を生きず、常に過去や未来に囚われていると述べる。その考えは、16世紀の思想家モンテーニュの見解と一致している。

(参照:時間を前にした人間の生き方 モンテーニュの考え)

Nous ne nous tenons jamais au temps présent . Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours; ou nous rappelons le passé pour l’arrêter comme trop prompt : si imprudents, que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient; et si vains, que nous songeons à ceux qui ne sont plus rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste.

(Pascal, Pensées, II Vanité, 43)

私たちは決して現在にとどまらない。未来がなかなか来ないように感じ、未来を先取りするかのように思い描くのは、その流れを早めようとするかのようだ。あるいは、あまりにも速く過ぎ去ってしまう過去を、引き留めようとする。私たちはあまりにも軽率に、自分のものではない時間の中をさまよい、ただ一つ自分に属している時間のことを考えようとしない。そしてまた、あまりにも虚しい存在であるがゆえに、もはや存在しない時を夢見ては、唯一現に続いているこの時を、思慮もなく逃してしまう。

(パスカル『パンセ』「虚栄心」43)

人間は「今」しか生きられない。しかも、その「今」も、「今」と意識した瞬間にはすでに消え去っている。だからこそ「今」を生きるしかないのだが、多くの場合、私たちは「過去」を思い、懐かしんだり、悔やんだりもする。また「未来」を思い描き、希望を抱いたり、不安に駆られたりもする。このように考えると、時間は決して私たちが掴むことのできる実体ではないことがわかる。

それにもかかわらず、私たちは時間に追われたり、時間にとらわれたりし、時には時間と格闘することさえある。そのためか、古代から時間についての考察は数多くなされてきた。その理由は、時間について考えることが、私たちの生き方と深く結びついているからに違いない。

16世紀フランスの思想家ミシェル・ド・モンテーニュ(Michel de Montaigne)は、過去や未来に心を煩わせることなく「今」に意識を集中することこそ、幸福への道であると考えているようだ。

彼は『エセー(Essais)』第1巻第3章「私たちの感情は私たちを超える(Nos affections s’emportent au delà de nous)」の冒頭で、以下のように語っている。

ちなみに、16世紀のフランス語では、まだ冠詞の用法などが定まっておらず、つづりも現代とはかなり異なっていた。

ここでは、つづりのみを現代風に改め、それ以外はモンテーニュが書いた当時のままのフランス語で、彼の言葉を読んでいこう。

Ceux qui accusent les hommes d’aller toujours béant après les choses futures, et nous apprennent à nous saisir des biens présents, et nous rassoir en ceux-là : comme n’ayant aucune prise sur ce qui est à venir, voire assez moins que nous n’avons sur ce qui est passé, touchent la plus commune des humaines erreurs ;

人間はいつも口を開けて(あこがれて)未来のことを追い求めると批難し、現在の様々な善きものを捉え、それらの中に再び腰を落ち着けるようにと、私たちに教える人々(がいる)。私たちは、これからやってくること(未来)に関していかなる力も持たず、さらに、すでに過ぎ去ったこと(過去)に関してと比べてもさえも(未来のことに関して)力を持たないのだから、彼らは、人間的な数々の誤りの中でも、もっともありふれた誤りに言及していることになる。

続きを読む年齢を重ね、ある時ふと過去を振り返ると、何かを感じ、考え始めた時期に興味を持ったものと同じものに、ずっとこだわり続けていることに気づくことがある。

そして、そんな時、自分の根底に流れている音楽――いわば、人生という楽曲を通して響き続けている通奏低音――は、変わらないものだと痛感する。

その一例として、小林秀雄(1902〜1983)を取り上げたい。

小林が東京帝国大学在学中に最も親しんだのは、フランスの詩人シャルル・ボードレールとアルチュール・ランボーであった。1926(大正15)年にはランボー論を大学の論文集に発表し、翌年にはランボーをテーマとした卒業論文を提出している。

他方、晩年に中心的に取り組んだのは、江戸時代中期の国学者・本居宣長である。『本居宣長』論は約11年にわたって雑誌に連載され、1977(昭和52)年に単行本として刊行された。

ランボーのような破天荒な詩人と、現在の日本でもしばしば参照される国学の基礎を築いた学者とでは、思想的にも表現方法の上でも全く異なっている。

フランスの近代詩や哲学から評論活動を始めた小林秀雄が、『源氏物語』や『古事記』の研究に生涯を捧げた宣長になぜ惹かれ、人生の最後の時期を費やしたのか――それは一見、不思議に思える。

しかし、ランボーと宣長という、まったく接点のない対象を扱った論考を通して、見えてくるものがある。

それは、小林秀雄の批評を貫いて響く通奏低音である。

対象は変化しても、小林の在り方は決して変わらない。ランボーも、宣長も、そして小林自身も、対象に対して外部から理性的にアプローチするのではなく、対象に入り込み、一体化しようとする。そして、そこにこそ創造が生まれる。

小林秀雄自身の言葉を手がかりに、その跡をたどってみよう。

続きを読む

小泉八雲(Lafcadio Hearn)の一生を知るには、八雲自身が記した履歴書を参照するのが最も確実だろう。

それは、1903(明治36)年に東京帝国大学の講師を退職させられた翌年、早稲田大学に提出したものである。

なお、東京帝国大学を退職することになったのは、後任として夏目漱石が採用されることが決まっていたためだが、学生たちは八雲の授業を好み、留任を求める運動が起きたことも知られている。

小泉八雲(ラフカディオ・ヘルン)英国臣民。一八五〇年、イオニア列島リュカディア(サンタ・マウラ)に生る。アイルランド、英国、ウェールズ、(及び一時は仏国)にて成人す。一八六九年、アメリカに渡り、印刷人及び新聞記者となり、遂にニューオーリンズ新聞の文学部主筆となる。ニューオーリンズにて当時ニューオーリンズ博覧会の事務官、後兵庫県知事なる服部一三(はっとり いちぞう)氏にあう。一八八七年より一八八九年まで仏領西印度のマルティニークに滞在。一八九〇年、ハーパー兄弟書肆(しょし)より日本に派遣される。当時の文部次官(注:実際には普通学務局長)服部氏の好意により、出雲松江の尋常中学校に於て英語教師の地位を得。一八九一年の秋、熊本に赴き、第五高等中学校に教えて一八九四年に到る。一八九四年、神戸に赴き、暫時(ざんじ)『神戸クロニクル」の記者となる。一八九五年、日本臣民となる。一八九六年、東京帝国大学に招かれて講師となり、一九〇三年まで英文学の講座を担任す。— その間六年七ヶ月。日本に関する著書十一部あり。

(田部隆二『小泉八雲 ラフカディオ・ヘルン』より)

現代社会では、情報を得るメディアが世代によって異なると言われている。

若年層とされる10〜30代では、TikTok、X、Instagram、YouTubeのショート動画など、いわゆるソーシャルメディアから多くの情報を得ている。

一方で、中高年層といわれる40歳以上では、テレビや新聞といったマスメディアに接する機会が多い。

こうした違いが、社会問題などに対する考え方や意見の差を生み出していると指摘されることもある。

確かに世代間で一定の差は見られるが、よく観察すると、ソーシャルメディアとマスメディアの間にはループ(循環構造)が存在し、実際には同じような心理的メカニズムが働いていることがわかる。

両者の違いは、共通する構造の上にありながら、情報発信の形態や文脈の違いに由来していると言える。

こうした全体的な視点のもとに、現代社会における「世論の作られ方」について考えていきたい。

続きを読む

高橋虫麻呂(たかはしの むしまろ)は、生没年不詳だが、『万葉集』に長歌と反歌(短歌)あわせて三十五首が収められており、奈良時代初期の歌人と考えられている。

彼の歌には、地方の伝説を題材としたものもあり、「水之江の浦の島子を詠む一首」と題された長歌は、浦島太郎伝説の最古の形を伝えるものとして、きわめて興味深い。

(浦島物語 奈良時代 神仙思想)

その一方で、「霍公鳥(ほととぎす)を詠んだ一首と短歌」のように、人間のあり方を主題とした歌もある。

ほととぎすは、鶯(うぐいす)など他の鳥の巣に卵を産み、その鳥に育てさせる「託卵(たくらん)」という習性をもつ。高橋虫麻呂は、そのほととぎすを題材に、アンデルセンの童話『醜いアヒルの子』(1843年)よりも約千年前に、周囲から孤立した存在の姿を描き出している。

陰謀論を信じ、客観的な事実に基づいた証拠を示されても、決してその輪から抜け出せない人たちがいる。

2016年頃には「ポスト真実」という言葉が盛んに使われ、「客観的な事実ではなく、個人の信じることが真実とされる」傾向が強まったことが話題になった。

しかし現代では、「ポスト真実」という語さえも忘れられ、自分たちが信じる「事実」の真実性を問おうとする姿勢すら見られなくなっている。

かつて「言った者勝ち」という言葉があった。

今は、発信して“バズり”、再生回数や「いいね」という承認を得た者が利益を得る時代である。

「ファクトチェック」が意味をなさない時代、と言ってもいいかもしれない。

では、日々接している情報をそのまま信じ、反復し、情報源も事実性も確かめようとしない人々が、なぜこれほど増えているのだろうか。

彼らは決して悪意をもつ人々でも、知的に劣る人々でもないように思われる。むしろ社会的な問題に関心をもち、悪に対して義憤に駆られるタイプの人々のようにも見える。

それなのになぜ? そんな疑問が湧いてくる。