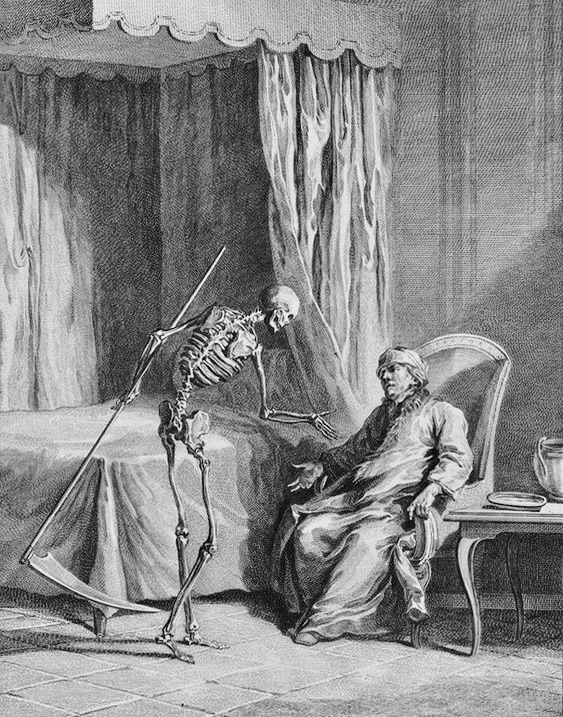

第1の教訓の最後に置かれているのは、人間には死に対する心の準備ができていないという指摘だった。としたら、続く物語は、心の準備を説くものになることが予想される。

その物語は、ロレンツォ・アステミオの寓話「死を遅らせようと望んだ老人」を語り直したものであることが知られている。

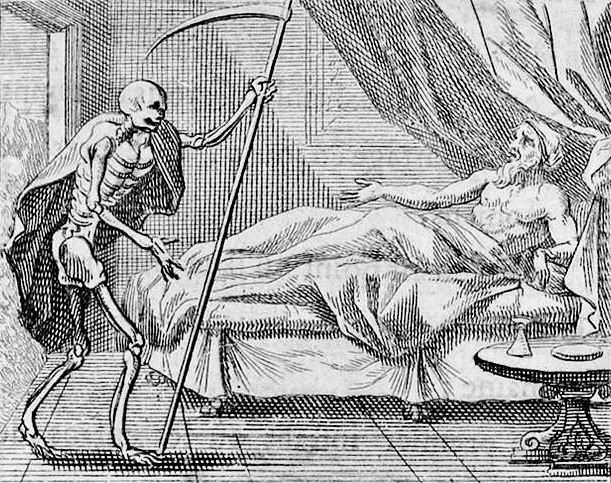

アステミオの寓話では、一人の老人が、死神に向かい、まだ遺言を書いていないし、その他の準備もできていないので、死を遅らせて欲しいと懇願する。それに対して、死神はこう応える。「もうすでに十分予告はしてきた。お前は、様々な人が死ぬ姿をたくさん見てきたはずだし、目や耳が衰え、体全体も弱ったのを感じているはずだ。それなのに予告がなかったと言うのか? さあ、もうこれ以上遅らせる必要はない。」

その物語の後ろに、「常に目の前に死を見ているように生きること」という教訓が付け加えられる。

ラ・フォンテーヌの寓話では、老人の姿がアステミオの老人よりもずっと具体的に描かれる。

Un mourant qui comptait plus de cent ans de vie,

Se plaignait à la Mort que précipitamment

Elle le contraignait de partir tout à l’heure,

Sans qu’il eût fait son testament,

Sans l’avertir au moins. Est-il juste qu’on meure

Au pied levé ? dit-il : attendez quelque peu.

Ma femme ne veut pas que je parte sans elle ;

Il me reste à pourvoir un arrière-neveu ;

Souffrez qu’à mon logis j’ajoute encore une aile.

Que vous êtes pressante, ô Déesse cruelle ! (v. 20 – 29)