フランスでは、16世紀にイタリア・ルネサンスの文化の影響の下でフランス・ルネサンスが花開き、絵画においては初めてフランス的と呼べる美が誕生した。

その美しさを一言で言えば、優雅な美。

それが、後の時代のフランス的な美の原型ともいえる。

フランスでは、16世紀にイタリア・ルネサンスの文化の影響の下でフランス・ルネサンスが花開き、絵画においては初めてフランス的と呼べる美が誕生した。

その美しさを一言で言えば、優雅な美。

それが、後の時代のフランス的な美の原型ともいえる。

ピエール・ド・ロンサール(Pierre de Ronsard)の生きたフランスの16世紀は、ルネサンスの時代。

神中心の世界観に支配された中世が終わり、人間の価値が認められようとしていた。

ルネサンスとは、古代ギリシア・ローマの文化の復活を指す言葉だが、ル・ネッサンス=再び生まれるとは、神の世界だけに価値が置かれるのではなく、人間という存在にも目が向けられることを意味していた。

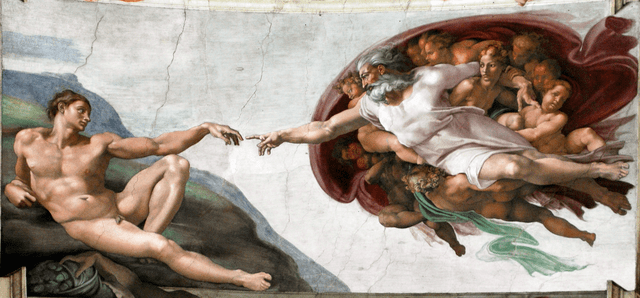

イタリア・ルネサンスの画家ミケランジェロの「アダムの創造」は、その価値観の転換をはっきりと示している。

システィーナ礼拝堂の天井に描かれたそのフレスコ画では、神とアダムが上下に描かれるのではなく、並行に位置し、互いに腕を伸ばし、指が触れようとしている。

このアダムの姿は、人間に対する眼差しが、神に並ぶところまで高められたことをはっきりと示している。

そのことは同時に、時間の概念が変化したことも示している。

神の時間は「永遠」。

それに対し、人間の時間意識では、一度過ぎ去った時間は戻ってこない。時間は前に進み、近代になれば、その流れは「進歩」として意識される。

ルネサンスの人々は、それまでの「円環」的に回帰する時間意識を離れ、「直線」的に前に進む時間の流れを強く意識するようになった最初の世代だった。

そうした世界観の大転換の中に、ロンサールはいた。

そして人間という存在に対する価値の向上に基づいて、神への愛ではなく、一人の美しい女性に向けた恋愛詩を書いたのだった。

ピエール・ド・ロンサール(1524-1585)の大きな功績は、ルネサンスの時代に、新しい形の抒情詩を導入し、定着させたことだった。

すでに記したように、抒情詩(poésie lyrique)とは本来、lyre(竪琴)の伴奏で歌われることを前提にしており、音楽的な要素が強いもの。ロンサールの抒情詩は、感情の動きを伝える詩であると同時に、声に出して歌われることも多かった。

実際、1552年の『恋愛詩集(Les Amours)』には、クレマン・ジャヌカンやピエール・セルトンといった優れた作曲家による楽譜が付けられていた。

1560年代からはロンサールの詩に曲を付けることが盛んに行われ、何人かの作曲家はロンサールの詩だけを集めた曲集を発表した。オード「可愛い人よ、見に行こう、バラの花は」も、ギヨーム・コストレーやジャン・ド・カストロたちによって作曲されている。

結局、1570年代を頂点に16世紀末まで,約30人の作曲家がロンサールの200篇以上の詩に曲を付けることになった。

こうした音楽的な側面は、ルネサンスの時代精神と深く関係していた。

人間が奏でる音楽の理想は、「天球の音楽」の「模倣」であり、天空の純粋な諧調(ハーモニー)を地上に響かせることだったと考えられるからである。

ピエール・ド・ロンサールは、16世紀フランスにルネサンス文化が開花した時代に活躍した詩人。

1550年頃に人文主義者や詩人たちで形成された「プレイアッド派」と呼ばれるグループを主導、フランス語の充実と新しいタイプの詩の確立に力を尽くし、「詩人たちの王」と呼ばれるほど絶大な人気を博した。

1524年に生まれたロンサールは、フランソワ1世の治世(1515-1547)に青春時代を送り、実際に活動を始めたのはアンリ2世の時代(1547-1559)。イタリアから移入されたルネサンス文化がフランスに根付き、一つの頂点を迎えようとしていた。

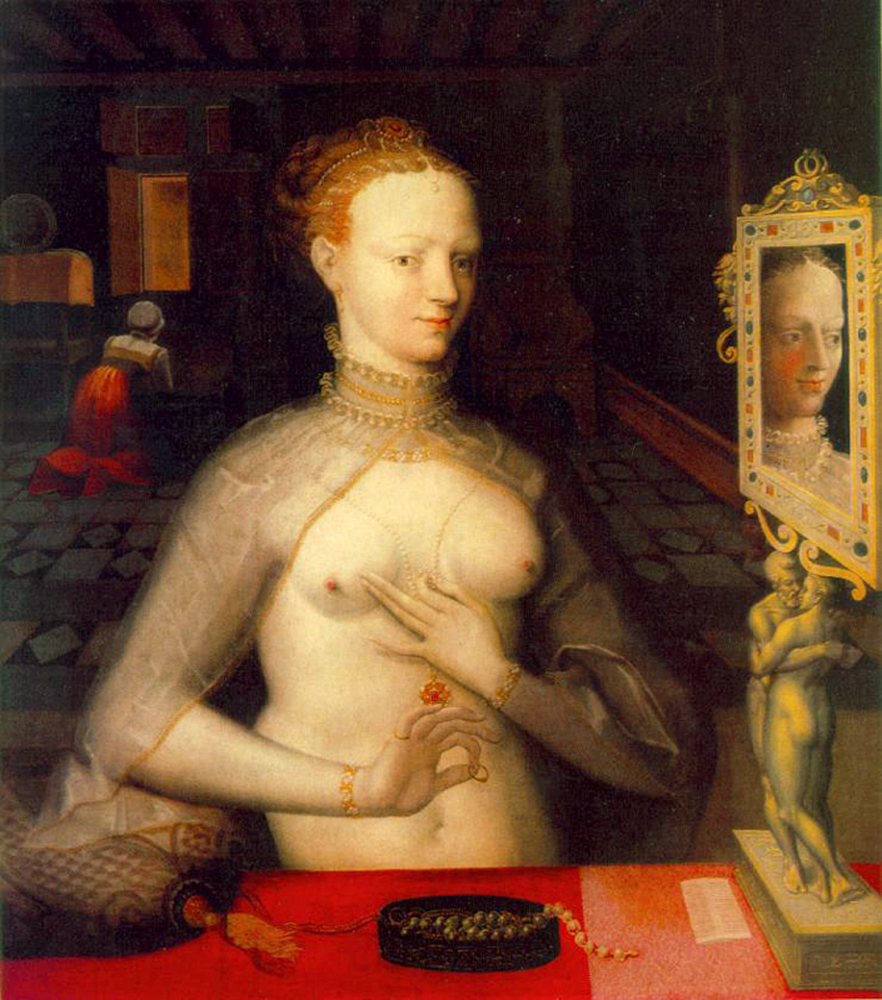

その象徴ともいえるのが、アンリ2世の愛妾ディアーヌ・ド・ポワチエ。

王が彼女に与えたシュノンソー城、彼女を描いたフォンテーヌブロー派の絵画、それらの洗練された美が、国力の充実と上昇した文化水準をはっきりと示している。

今の日本では、ピエール・ド・ロンサールという名前は、バラの品種として知られている。

その名称は、彼の最も有名な詩「可愛い人よ、見に行こう、バラの花は(Mignonne, allons voir si la rose)」に由来する。

そのバラの花に見られるような優雅で上品な美しさを持つロンサールの詩は、とりわけ音楽的な要素によって、ルネサンス文化の大きな花の一つになった。

続きを読む

15世紀半ば、ジャンヌ・ダルクの出現によって百年戦争が終わりを迎えた後、16世紀に至り、フランスはルネサンスの時期を迎える。

フランソワ・ラブレーは、まさにその時期の時代精神を体現した作家である。

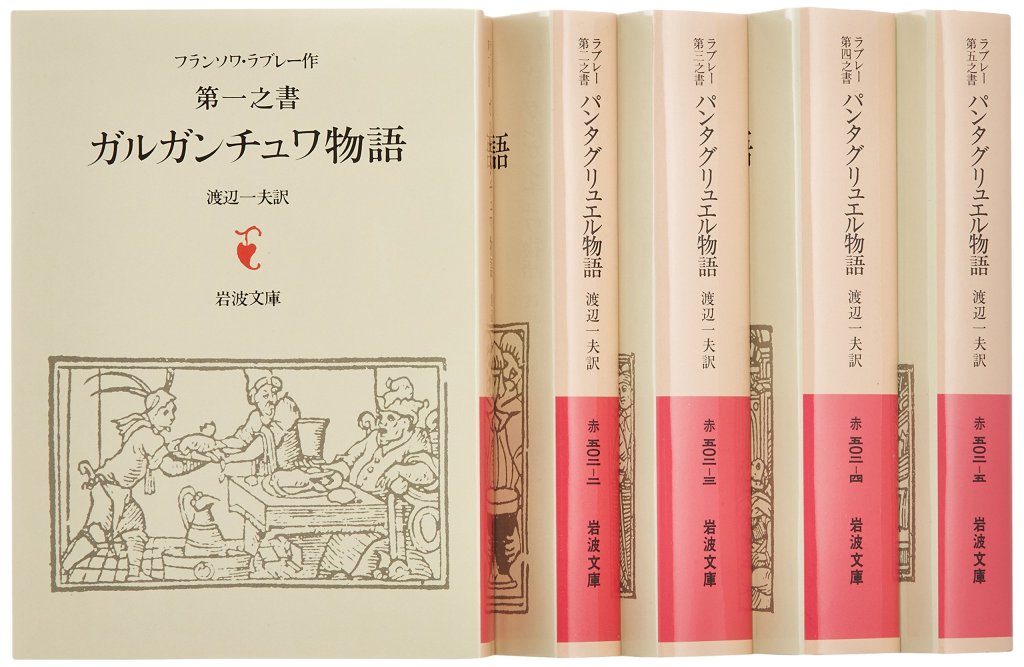

彼の代表作『パンタグリュエル物語』と『ガルガンチュア物語』は、巨人の王様親子を中心にした荒唐無稽な物語が表の顔。しかし、内部には人文主義的思想を包み込んでいる。

そのために、私たち読者に、人間のあり方、教育、理想の社会、自由など、様々な問題について考えるきっかけを与えてくれる。

実際、ラブレーはフランス文学史の中でも大作家として認められ、500年近く経った現在でも数多くの読者を獲得している。

日本では、大江健三郎が師匠と仰ぐ渡辺一夫が、16世紀の思想や文学について行った優れた研究を土台にして、『パンタグリュエルとガルガンチュア物語』全五巻の翻訳を出版した(1941-1975)。

ただし、ラブレーの多様で難解な言語をそのまま反映した渡辺の翻訳は、素晴らしい力業であるが、現代の日本人には理解が難しい。

幸い、宮下志朗による新訳がちくま文庫から出版されているので、最初は宮下訳から読む方がラブレーの世界に入りやすい。

フォンテーヌブロー派の美は、後期ルネサンスのマニエリスム絵画に大きな影響を受けている。

マニエリスム的な美とはどのようなものか?

盛期ルネサンスを代表するレオナルド・ダ・ビンチと後期ルネサンスに属するティントレットの描いた「最後の晩餐」を比較すると、違いは歴然としている。

16世紀フランスのルネサンスは、国王フランソワ1世の主導の下で始まった。

彼は、1519年に行われたローマ皇帝を選出する選挙で、スペイン王カルロス1世(カール5世)に敗れ、その後の軍事的な対立でも敗北を続けた。

1525年のパヴィアの戦いでは、カール5世の軍に捉えられ、捕虜としてスペインに幽閉されてしまう。

そうした状況の中、フランソワ1世が王権の力を国の内外に誇示するために行ったのが、芸術の輝きによって王の威信を高める文化政策だった。

その政策の中心地として選ばれたのが、フォンテーヌブロー城。

すでに1516年にフランソワ1世はレオナルド・ダ・ビンチをフランスに招いていたが、1528年頃からは、次々にイタリアの建築家や画家を招聘し、フォンテーヌブロー城をフランス・ルネサンスの中心地にした。

ジョスカン・デ・プレ(Josquin des Prés)は、15世紀後半から16世紀初めにかけて活動した、盛期ルネサンスを代表するフランドル学派の作曲家。

レオナルド・ダ・ヴィンチと同時代に活躍しため、レオナルドが絵画において果たした役割を音楽において果たしたと言われることもある。

宗教改革で有名なルターからは、「ジョスカンは音符の主人。他の作曲家は音符の指図に従う。ジョスカンに対しては、音符が彼の望み通りに表現する。」と言われたとされ、非常に高く評価された。

ルネサンス期の文学作品を読み、絵画を見る時、ジョスカン・デ・プレの曲に耳を傾けるのも悪くない。

続きを読む

アレゴリーの鍵

アレゴリーは、ある抽象的な概念を具体的な形象によって寓意的に表現する方法。

例えば、狡猾さを狐で、公正を天秤で表す。

そこで使われる概念と形象の関係は予め決まっているものであり、芸術家たちはその約束事に基づいて創作活動を行った。

例えば、宗教画に関して言えば、白色が清純を、聖母マリアのマントの青色が「天の女王」を表す。そうしたことは、画家が発明するのではなく、予め決まっている規則だった。

そして、鑑賞者もその知識に基づいて作品を読み説いた。

しかし、時代の移り変わりと共に、アレゴリーを理解する鍵が失われた。そのために、作品の持つ意味を理解することが困難になり、専門家によって様々な研究が積み重ねられ、多様な解釈が提出された作品も数多くある。

続きを読む

フォンテーヌブロー派の絵画は、その名前の通り、フォンテーヌブロー城を中心に展開した絵画の流派。

イタリア・ルネサンス芸術の影響の下、中世のキリスト教文化と古代ギリシア・ローマの異教文化との融合を図り、繊細で優美、官能的な美を生み出してた。

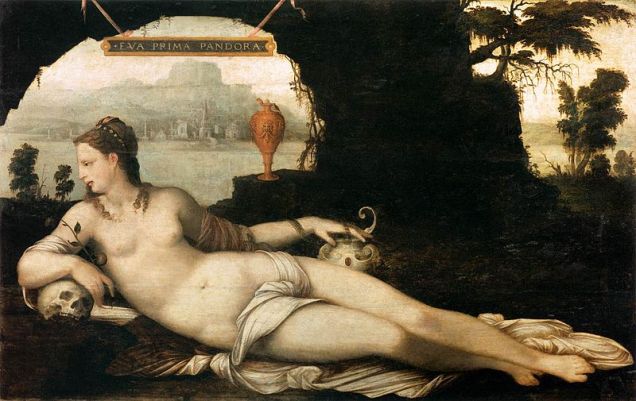

ジャン・クーザンの「エヴァ、プリマ、パンドラ」は、キリスト教の楽園において原罪を犯したエヴァと、ギリシア神話の中で人類に悪をもたらしたパンドラを、一人の女性、しかもヌードの女性像によって形象化している。

その意味で、まさに、異教とキリスト教の融合と言っていい。

この絵画によって代表されるフォンテーヌブロー派の絵画がどのようなものか、これから見ていこう。

続きを読む