年齢を重ね、ある時ふと過去を振り返ると、何かを感じ、考え始めた時期に興味を持ったものと同じものに、ずっとこだわり続けていることに気づくことがある。

そして、そんな時、自分の根底に流れている音楽――いわば、人生という楽曲を通して響き続けている通奏低音――は、変わらないものだと痛感する。

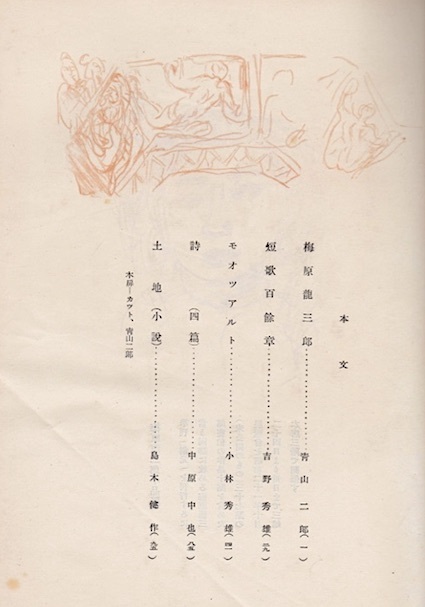

その一例として、小林秀雄(1902〜1983)を取り上げたい。

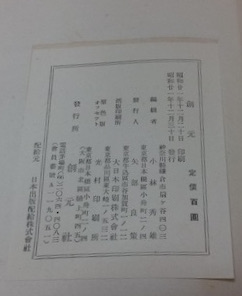

小林が東京帝国大学在学中に最も親しんだのは、フランスの詩人シャルル・ボードレールとアルチュール・ランボーであった。1926(大正15)年にはランボー論を大学の論文集に発表し、翌年にはランボーをテーマとした卒業論文を提出している。

他方、晩年に中心的に取り組んだのは、江戸時代中期の国学者・本居宣長である。『本居宣長』論は約11年にわたって雑誌に連載され、1977(昭和52)年に単行本として刊行された。

ランボーのような破天荒な詩人と、現在の日本でもしばしば参照される国学の基礎を築いた学者とでは、思想的にも表現方法の上でも全く異なっている。

フランスの近代詩や哲学から評論活動を始めた小林秀雄が、『源氏物語』や『古事記』の研究に生涯を捧げた宣長になぜ惹かれ、人生の最後の時期を費やしたのか――それは一見、不思議に思える。

しかし、ランボーと宣長という、まったく接点のない対象を扱った論考を通して、見えてくるものがある。

それは、小林秀雄の批評を貫いて響く通奏低音である。

対象は変化しても、小林の在り方は決して変わらない。ランボーも、宣長も、そして小林自身も、対象に対して外部から理性的にアプローチするのではなく、対象に入り込み、一体化しようとする。そして、そこにこそ創造が生まれる。

小林秀雄自身の言葉を手がかりに、その跡をたどってみよう。

続きを読む →